腰痛を訴えて病院でレントゲン・MRIなどの画像診断を受けると、以下のようなことを言われることが多いです。

- 椎間板が狭くなっている

- 関節が変形している

- ヘルニアがみられる

- すべり症になっている

画像診断は、構造的な問題(骨折、変形、腫瘍の有無など)を確定するうえでとても有効な検査です。

しかし、構造的な問題が痛みに直結しているとは限りません。

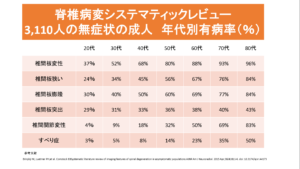

その根拠として、今回は無症状の成人を対象にMRIを撮影し、脊柱病変の有無(ヘルニア、すべり症、変形など)を確認した論文を紹介します。

パッと読みたい人は見出しをクリック

無症状の集団における脊椎変性の画像特徴の体系的文献レビュー

無症状の成人を対象とした画像所見(CTまたはMRIイメージング)の有病率を報告する文献をまとめたレビューがあります。

レビューをまとめた表は以下のとおりです。

症状のない人の椎間板変性は、20代で37%、80代では96%に増加しています。

他の所見でもディスク膨らみの有病率は、20代では30%、80代では84%に増加し、椎間板の突出(ヘルニア)率は、20代では29%、80代では43%に増加しています。

腰痛のない成人3310人は、椎間板の変性(薄い、一部分に傾きがみられるなど)椎間関節変性(変形性脊椎症と呼ばれる可能性のあるもの)ヘルニア、すべり症など全ての病変が年齢と共に増加しています。

このことから、画像でみられる脊椎の病変は、加齢の一部であり腰痛との関連は無関係と結論づけています。

考察

椎間板の病変は、無症状の80代で90%以上みられ、40代でも50%前後の所見が確認されるため、椎間板の病変が腰痛に直結するとは考えにくいです。

数値をみていると椎間板突出(ヘルニア)だけが、80代でも40%と低くヘルニアと診断されたら腰痛の原因になると考える人もいるかもしれません。

しかし、この数値の低さも加齢が原因と考えられます。

椎間板から突出する髄核はゼリー状の水分であり、加齢によって水分量が減り、椎間板の厚みも薄くなります。

そのため、現象として加齢とともに背が縮みます。

この髄核の水分量の減少は30代から始まると言われており、高齢者ではヘルニアになるほど髄核の水分量がないことが考えられ、80代でも比較的ヘルニアの有病率が少ないと推測されます。

他にも脊柱管狭窄症の原因とされるすべり症も80代になると50%、変形性脊椎症と診断される椎間関節症は60代を過ぎれば50%以上みられます。

このことから脊椎の変形および、脊柱管狭窄症と診断されても腰痛の原因とは言い切れません。

画像診断だけでは腰痛の原因はわからないため、適切な治療受けれません

まとめ

一般の方は、MRIやCTの診断結果で「ヘルニア」「変形」「すべり症」などが見つかると、腰痛が治らないと考えてしまうケースが多いようです。また、それが原因と思い込み腰を痛めないために運動を控えるケースもあるようです。

しかし、この研究報告をみると、腰痛と画像所見は一致しません。

もちろん、画像所見と痛みが一致するケースもありますが、神経学検査、可動域検査、整形学検査など他の検査も合わせて判断する必要があります。

カイロプラクティック心にも画像所見だけで「ヘルニア」「すべり症」「脊柱管狭窄症」「脊椎変性」などと診断された腰痛の方も多くこられますが、神経学検査をはじめ身体評価をすることで他の問題がみられるケースも多いです。

また、最近では慢性的な痛みに対しては社会的要因、心理的要因なども絡んでいると言われ、構造的な問題だけでは説明に無理が生じます。そのため、医師に診てもらう場合は、画像診断だけで判断せず、他の要因も踏まえて診断してもらえる病院を受診、セカンドピニオンを希望してください。

もちろん、カイロプラクティック心にご相談いただいても大丈夫です。

紹介した文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害 栄養2024年4月9日栄養コンサルティング

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群

脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

この記事へのコメントはありません。