テニス肘は総称であり、病名ではありません。

また、2つ以上の病態が併発していることもあり、治療やセルフケアに効果がみられないこともあります。

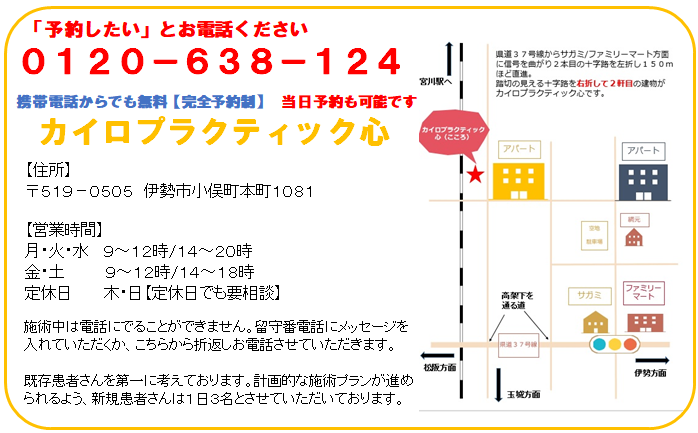

ここでは「早くテニス肘を改善して競技に復帰したい」「スポーツをしていなくても日常生活を快適に過ごしたい」と考えている方のためにテニス肘の症状、原因、カイロプラクティック改善方法などを詳しく書いていきます。

カイロプラクテイック心のスポーツ障害についての考え方、アプローチ方法はこちらもご参考ください。

テニス肘とは?

テニス肘は、肘外側の痛みの総称であり、スポーツ選手(テニス、バドミントンなど)や手を使う職業(大工、裁縫、デスクワーク)に多くみられます。

なぜ、テニス肘と言われるようになったかは不明ですが、実際はテニス選手以外に肘外側の痛みを訴える人の方が多いです。

【テニス肘】https://t.co/8fqyAhFkr5

テニスによってテニス肘になる人の割合は5%から10%程度であり、殆どの患者は運動ではなく日々の生活習慣が原因の一部になっている。★テニス肘=短橈側手根伸筋腱症

★運動ではなく日々の生活習慣の中で症状悪化(例;タイピング等)— 日本スポーツ徒手医学協会 (@manualsports) 2018年3月7日

一般的にはテニス肘は外側上顆炎を指すことが多いですが、多くの研究で炎症がみられない報告があり、最近では「短橈側手根伸筋腱症」という病態で呼ばれることもあります。

ただ、肘の外側の痛みは、多くの種類があり、それぞれ原因や治療方針も異なるため、しっかりと鑑別することが重要です。

テニス肘の種類【肘外側の痛み疾患名】

肘の外側を痛める主な病態は、以下のとおりです。

- 外側上顆炎

- 短橈側手根伸筋腱症(外側上顆炎と同じですが、炎症がないことが研究で分かり最近では腱症と言われることが多いです)

- 橈骨管症候群

- 回外筋症候群

- 橈骨後外方回旋不安定性

- 腕橈滑液包炎

- 離断性骨軟骨症

テニスやバドミントンをしていると「肘の痛み=テニス肘」となってしまうことが多いようですが、肘外側の痛みにはこれらの疾患を鑑別する必要があります。

テニス肘の症状

肘の鋭い痛みが発生し、握力の低下が認められます。

神経障害(回外筋症候群、橈骨管症候群)も併発している場合は、鈍痛が特徴的で夜間痛もみられます。

テニス肘の病態

先述したとおり、テニス肘は「短橈側手根伸筋腱症」です。

一般的にテニス肘と呼ばれてきた外側上顆炎と短橈側手根伸筋腱症の大きな違いは、炎症ではなく腱障害であることです。

炎症と腱症の違いは?

腱症は炎症細胞がみられず、コラーゲン繊維束の分離や低質な血管増加など腱の組織自体が変性し、様々な病変がみられることが痛みに繋がっているとが考えられます。

炎症は炎症反応がみられ、炎症が治まるだけでも痛みの軽減がみられます。

10代と40代とでは同じ組織を痛めたとしても病態がちがうため、治癒期間が異なります。

以下は参考論文と日本スポーツ徒手医学協会が論文を簡単にまとめたツイートです。

【腱炎vs腱症】https://t.co/iRclwYcvW0

腱炎は腱の微細外傷による腱の炎症。腱に過剰な伸張負荷が反復されることが機序。腱症は長期のオーバーユース、不十分な休息により発症。腱症ではマウスのクリック程度の反復負荷でも発症の可能性。

★腱症は40歳以上に特有の症状。小中高生には起こらない。— 日本スポーツ徒手医学協会 (@manualsports) 2018年3月6日

今まで行われていたと考えられる外側上顆炎の治療(炎症を抑える治療)は、病態とはかけ離れた治療であり、効果がみられないケースが多いと言えます。

診断

離断性骨軟骨症以外は、レントゲンでの鑑別診断は困難です。

そのため、触診や整形学テストが有用となります。

触診では、圧痛【押して痛む場所】が鑑別のポイントにもなります。

外側上顆が圧痛のポイントとなりますが、橈骨管症候群であったり、併発していると外側上顆より下方にも圧痛がみられます。

整形学検査は以下のことが行われます。

- コーズンテスト

- チェアテスト

- トーマステスト

- ミドルフィンガーサイン

レントゲンだけでテニス肘と診断される場合は、他の疾患を除外できておらず、治療方針によっては改善されないため、セカンドピニオンを利用したほうが良いでしょう。

テニス肘の病院(西洋学的)治療

基本的には保存療法が行われ、保存療法に効果がみられない場合は手術を行うことがあります。

保存療法は、手術以外の療法であり、一般的に薬物療法や安静を支持され、スポーツ整形外科ではリハビリが行われることもあります。

安静

スポーツ、および肘の痛みが悪化する活動を中止させます。

ただ、単に安静にしてしまうと競技を再開したときに原因が改善されていないため、痛みも再発することが多いです。

また、腱障害と考えられるテニス肘は、痛みが治まれば完治ではなく、適切な運動負荷をかけてリハビリを行うことが重要になります。

サポーター

湿布

海外では湿布を処方されることはないため、効果については不明です。

また、テニス肘は炎症による痛みではなく腱障害でもあるため、効果を感じられない人も多いです。

湿布に関する詳しい記事はこちら

注射

適切なリハビリが3ヶ月以上行なわれても痛みの軽減がみられない場合は、コルチロイド注射が有効なことがあります。

ただし、痛みを抑える目的であるため、その後も適切なリハビリを継続する必要はあります。

コルチロイド注射は、コラーゲン修復を阻害することが研究で報告されており、強い痛みが治まらないときの最終手段と考えたほうがよいのではないでしょうか。

理学療法

超音波、温熱療法などは、治癒を促進させる効果があります。

リハビリ

リハビリ内容は病院によって違いはありますが、主には手や肘を中心としてストレッチ、筋力トレーニングなどの指導が行われます。

スポーツ整形外科では、肩関節、胸郭など競技に必要なフォームを獲得するための指導も行われます。

競技復帰を目指す場合は、段階的なリハビリを行ってもらえる病院であることが大切です。

リハビリからの競技復帰の目安

症状の程度によってリハビリ期間、競技復帰までにかかる期間は違いますが、3~6週が目安となります。

症状の程度の違いは以下のとおりです(短橈側手根伸筋腱の問題の場合)

- 軽度(たまに痛む程度)⇒復帰目安は1か月以内

- 中程度(練習中は常に痛む)⇒復帰目安は1~2ヶ月

- 重度(ラケットを握るだけでも痛む)⇒復帰目安は2ヶ月以上

年齢、腱症の状態によっては目安以上に復帰に時間がかかる可能性はあります。(腱症は2~6ヶ月要すると言われています)

手術

保存療法が効果がみられず、12ヶ月以上経過した場合は、腱内部の変性組織の切除、腱の切離などの手術が適応されることがあります。

長期痛みが継続する難治性は手術の効果もみられますが、腱を切除するため最終手段と考えたほうが良いでしょう。

テニス肘が治らない理由

10~20代でテニス肘を発症することは少なく、他の要因(橈骨後外方回旋不安定、橈骨管症候群など)で肘の外側を痛めている可能性が高いです。

そのため、外側上顆炎の治療で行われる保存療法では、ほとんど効果がみられないでしょう。

なぜなら、関節の異常運動、筋間の内圧上昇による神経障害、神経の滑走性の低下などが原因であり、外側上顆炎の治療方針とは異なるからです。

40代以降になると腱の変性が原因となることが多く、回復までの期間が長くなります。

また、腱障害に必要な治療やセルフケアを受けれず、日常的なストレス(スポーツ、仕事など)が肘の耐性を超えると改善されるどころか悪化する可能性が高いです。

このように改善されないテニス肘は、原因とは異なっている治療を受けているか、腱障害と知らずに過度な負荷をかけていることがほとんどです。

テニス肘の原因

テニス肘は、手関節の伸展動作(手の甲を腕の近づける動作)の反復運動によって、橈側手根伸筋を含む前腕伸筋群に過剰な伸張負荷が原因となります。

また、神経絞扼障害も併発していることもあり、前腕の回内・回外動作(バイバイする動き)の影響が大きいです。

肘の外側に付着する筋肉は、ほとんど手首を動かすために必要です。

そのため、肘の運動よりも手首の運動により肘を痛めてしまい、手首のスナップを良く使う競技、職業(裁縫、大工など)の方がテニス選手よりも肘を痛めることが多いです。

ただ、手首の伸展動作の他に環境因子(ラケット、作業環境など)、生活習慣(食生活、生活サイクルなど)、身体の問題などの原因があります。

関節障害

関節障害は、筋肉の過緊張(タイトネス)、バイオメカニクス異常(肘以外の関節の動きが悪いため、橈骨頭が動きすぎる)などにより引き起こされます。

また、前腕の回外(手のひらを上に向ける動き)制限がみられると、橈骨頭は前方への変位することで短橈側手根伸筋腱を圧迫するストレスを加えることで肘を痛めてしまいます。

神経絞扼障害

回外筋症候群、橈骨管症候群は、橈骨神経(後骨間神経)が圧迫された状態の神経絞扼障害です。

神経絞扼は、神経周辺(テニス肘では回外筋、短橈側手根伸筋)の腫脹や滑走性(筋肉や神経の滑る運動)の低下などがみられます。

関節の不安定性

橈骨頭後方回旋不安定症は、関節の不安定性が生じることで痛みが発生します。

そのため、橈骨を安定させた状態で検査をおこなうと痛みの軽減がみられます。

ただ、関節の不安定性は筋肉の活動により安定させる必要があり、再発予防のためには継続的なセルフケアが大切になります。

姿勢・アライメント異常

筋肉の過緊張や筋肉の機能低下によって、静止時の状態でも肘のアライメント異常(前腕の回内位、肘の外反)がみられます。

肩(肩甲骨)の安定性、胸部の回旋がテニスやバドミントンなどスポーツには重要で、姿勢によって肩甲骨の機能低下、胸部の回旋制限がみられることがあります。

原始反射(非対称性緊張性頸反射:ATNR)

非対称性緊張性頸反射(ATNR)は原始反射の1つであり、姿勢反射にも分類されます。

ATNRは、以下の図のように頭部を回旋した側の手足が伸び(伸展)、反対側の手足は曲がります。(屈曲)

原始反射は、生まれつき備わっている反射であり、成長とともに大脳皮質でコントロールされます。

しかし、成長過程において何らかの原因によって原始反射をコントロールできずに成長したり、ストレス、脳の疲労などによりコントロールできなかったりします。

原始反射をコントロールできないと無意識の状態で原始反射の特性が出現してしまいます。

ATNRは目と手の協調運動の基礎発達であり、ATNRが強く表れると右と左の協調運動がスムーズでなくなります。

これが結果として無駄に力が入ったり、入るべきときに力入りにくかったりすることで、肩への負担が大きくなります。

この状態で肘や手首周辺の緊張を緩めたり、関節を調整しても反射によって症状が現れているため、一時に改善はみられても再発します。

中枢神経系の問題

とくに慢性的な肘の痛みである場合は、中枢神経系の問題もみられます。

姿勢および筋肉の緊張度などは、中枢神経系がコントロール(姿勢制御、運動制御)しています。

そのため、中枢神経系の問題によって、屈筋群側の緊張度が強くなると伸筋群側に過度なストレスがかかりやすくなり、結果として短橈側手根伸筋腱へ慢性的な過剰な負荷をかけることになります。

また、小脳と呼ばれる脳領域の低下がみられると運動コントロールの微調整ができず、痛めるケースもみられます。

フォームの問題

肩や手首の使い方(肩が動かないことで前腕の回内が過剰になる、手打ちによる上腕二頭筋の過緊張、バックハンドのインパクト位置が悪いなど)の悪さにより、肘への負担が大きくなります。

また、テニスやバドミントンでは小指を中心としたグリップの握りにより、短橈側手根伸筋腱への負担を減らせます。

小指ではしっかりと握れないイメージをもっている人もいますが、他の競技でも小指の使い方が重要です(ロードバイクのハンドルグリップは小指で安定させる、相撲でまわしを小指をひっかけるように取りに行くなど)

環境の問題

仕事の環境(デスクワークのキーボードの位置が悪い、不慣れな力作業を行う、長時間の手作業)によって発症することが多いです。

とくに40~50代がテニス肘の発症ピークと言われています。

スポーツでは練習の増加や技量に合わない練習内容によるオーバーユース(使いすぎ)などによって、肘への負担が大きくなります。

また、ラケットの変更、ガットのテンションが固すぎるなど道具の問題もあります。

生活習慣

不十分な休息(寝不足)、偏った食生活(栄養不足)、喫煙などの生活習慣により、腱障害を引き起こしやすくなります。

喫煙については以下のような研究報告があります。

【テニス肘と喫煙】https://t.co/8Bx2aJZIKk

現役喫煙者または喫煙歴があるケースでは、コントロール群の1.45倍のテニス肘発症率(統計的有意差はなし)。現役喫煙者と喫煙歴がある患者では、現役喫煙者が2.28倍の発症率(有意差あり)。★喫煙⇒血流阻害、喫煙=変性を促進ということだろう

— 日本スポーツ徒手医学協会 (@manualsports) 2018年3月7日

栄養においてはビタミンC、亜鉛、マンガンは腱の素材であるコラーゲン産生に必要であり、さらにはビタミンB6、Eも大切です。

また、栄養不良により筋機能の低下、循環不良も招くため、栄養不良はテニス肘に繋がります。

テニス肘であっても肘以外の原因も多くみられ、とくになかなか改善されないテニス肘は、肘の鑑別診断、全身の問題の改善が重要です。

カイロプラクティック心では、テニス肘の鑑別および全身の問題を考えて、カイロプラクティック施術を行います。

カイロプラクティック心のテニス肘改善方法

カイロプラクティック心は、関節や筋肉の評価、アプローチだけではなく原始反射、機能神経学、NKTなどの神経系の評価も行うことで、今までわからなかったテニスの原因を見つけることが可能です。

また、カイロプラクティック心は、原因にあわせたアプローチ法で症状を改善させていきます。

テニス肘と思われる症状が、頚椎おおび胸椎の関連痛であるこがあります。

この場合、頚椎の可動域低下、圧痛などみられることがあり、このようなケースで肘ばかり治療しても効果はなく、背骨へのアプローチを得意とするカイロプラクティック施術が有効です。

スポーツ障害の再発予防には、ホームケア(食生活、生活習慣も含む)、身体の使い方の習得も大切になるため、必要に応じて指導させていただきます。

施術内容

- エクササイズ道具

- スポーツスクール身体の使い方指導

- 各種検査

- 足関節調整

関節障害、筋骨格系の問題、原始反射⇒関節運動学的テクニック、カイロプラクティックアジャストメント

バイオメカニクス異常、モータコントロール異常⇒NKT、

筋筋膜性⇒筋伸張テクニック、ストレイン・カウンターテクニック

フォーム、身体の使い方の問題⇒エクササイズ指導

関節障害のなかでも橈骨後外方回旋不安定性は、関節運動学テクニックとあわせて等尺性収縮運動(抵抗運動)を行うと改善がみられます。

橈骨管症候群が併発している神経絞扼障害は、筋伸長テクニックにくわえて神経モビリゼーションも行います。

このようにテニス肘と診断されていても他の問題が絡んでいることもあり、それに合わせたテクニックを使用していくことが改善への近道です。

カイロプラクティック心は施術歴15年の施術者が責任をもって一人で担当させていただきます。

また、安心して施術を受けていただけるよう現在も文献を読んだり、セミナー、勉強会にも出向いて知識と技術向上に努めております。

テーピング

カイロプラクティック心は、正常な関節運動を促すテーピングを行います。

このようなテーピングにより、テニスをしながら肘の状態を回復させることで競技に復帰しやすくなります。

感覚エクササイズ

中枢神経系の活性化を目的に感覚エクササイズを行い、中枢神経系の問題を解決していきます。

例えば、ラケットスポーツでは、しっかりとしたポイントでラケットを振りぬかないと手への衝撃が強くなります。

これが反復されるだけでも肘への負担は大きくなります。

練習不足の可能性もありますが、なかなか改善されない場合は、視覚と手の協調運動の問題、小脳の運動微調整の問題などがあり、それらを解消することが症状改善につながる可能性があります。

スポーツだけではなく、慢性的な症状では中枢神経系の問題が多く見られ、とくに加齢によって脳機能は低下しやすく、偏った動き(運動不足、同じスポーツしかしないなど)によっても低下しやすいです。

感覚エクササイズについて詳しくはこちら

テニス肘に有効なセルフケア

テニス肘側を肘から指先まで伸ばし、反対の手で中指を手のひら側に押します。

このとき、中指は押し負けないように力をいれています(伸張性収縮運動)

このエクササイズは、以下の研究報告のとおり有効とされています。

【伸長性収縮運動によるインピンジメント症候群と外側上顆炎の改善効果】https://t.co/FKnciGc3qE

伸長性収縮運動は、上肢腱障害による痛みや筋力低下の改善に非常に効果が高いことが認められた。

★アキレス腱炎に対するリサーチにおいても同様の結果がある

★伸長性収縮運動は腱症の改善に大きく貢献— 日本スポーツ徒手医学協会 (@manualsports) 2018年3月6日

ただし、継続的に数ヶ月行う必要があります。

腱障害を起こしている場合は、即改善するということはなく長期的な治療計画を地道に行うことが大切です。

よくある質問

テニス肘でよくある質問をまとめました。

日常生活で肘を痛めましたがみてもらえますか?

A.ぜひ、ご相談ください

ここでも解説していますが、一般の方の方がテニス肘の病態は多くみられるため、ご相談ください。

サポーターを巻いてると痛くありませんが、スポーツを続けても良いですか?

A.続けても大丈夫です

テニス肘は、組織の変性(加齢による組織のダメージ)であり、現状維持も1つの選択肢です。

中高年以降の趣味でテニスやバドミントンを楽しまれている方の相談も多いですが、趣味を楽しむことも健康を維持するためには重要であり痛みが悪化しなければ継続しても良いとお伝えしております。

また、症状改善にもコストがかかりますが(セルフケア、施術に通うなど)、プレーの質を上げたい、サポーターが煩わしいから外したいなど現状を変えたい方は、スポーツを継続しながらでもコストに見合うサポートをさせていただきます。

日常生活に差し支えなく、現状維持で満足されている方は、悪化してこない限りは経過をみていただいて問題ないです。

どれくらいの期間で良くなりますか?

A.年齢、症状の程度、施術頻度、セルフケアの頻度でも異なりますが、3ヶ月くらいが目安となります

10~20代の場合は、変性ではないことが多く手首や肩甲骨帯の影響も少なければ、1~3回で痛みを感じずに競技復帰することが多いです。

ただ、手首の不安定、肩甲骨帯の不安定、体の使い方の問題などがテニス肘に大きく影響する場合は、10~20代であっても競技復帰まで3ヶ月くらいかかることもあります。

30代以降は、組織の変性もみられるため、3ヶ月(テニス肘と同様の腱の変性のリハビリに12週で改善効果がみられた研究報告もあり)が目安となります。

セルフケアもご自宅でできる方は、週1もしくは週2~3に1回の頻度でも3ヶ月よりも早く改善する可能性があります。

セルフケアができない場合は、週2~4回通っていただき施術及びエクササイズ(ストレッチ、エクササイズ)で早期の改善を目指していきます。

痛みがなくなるまで安静にしたほうが良いですか?

A.痛みのない動作であれば、他のトレーニングは可能です

痛みのコントロールは重要ですが、度を超えた安静は回復の妨げになります。

まれに症状が軽くなってきても肘の運動を制限されている方もいますが、痛みがなければ問題ありません。

しかし、痛みをガマンして肘を使うことは辞めましょう。

また、テニスやバドミントンの競技開始(軽めの練習)の目安としては、手をしっかり握っても痛みが無い状態です。

練習を開始したとしても痛みが現れないレベル(サポーター使用可)の強度にしてください。

ケースによっては、神経機能のアンバランスの改善、手関節および肩甲骨帯の安定性の獲得など競技復帰までに行うべきことは沢山あり、それをこなしていくことでケガ前よりもパフォーマンスが向上する可能性があります。

テニス肘を改善して早期競技復帰を目指そう

テニス肘は、色々な病名があり、それらに合わせたアプローチが必要です。

とくに10~20代であれば、組織変性の問題は少なく、的確なアプローチができると早期競技復帰も難しくありません。

そのため、なかなか治らないと思うテニス肘の場合は、病名にあったアプローチができていない可能性があります。

30~40代以上になると組織変性、生活習慣、積み重なった原因が複雑に絡んでいることで長期化してしまうこともありますが、適切な処置を行えば必ず良くなります。

なかなか治らないテニス肘でお悩みの人は、カイロプラクティック心にご相談ください。

早く競技復帰したい、痛みなく全力でプレーがしたい、日常生活も快適に過ごしたいなどの思いを叶えてもらうために全力でサポートさせていただきます。

諦めずにテニス肘を改善したい人は、カイロプラクティック心と一緒に頑張りましょう。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。