野球肘は総称であるため、発症年齢や損傷部位(骨、靭帯など)によって、治療方法も異なります。

また、肘を痛める原因として、肘の関節運動障害、バイオメカニクス異常、モーターコントロール異常などが影響します。

そのため、病院の医師から指示される安静だけでは、投球再開後に痛みが再発することも少なくありません。

また、一般的な整骨院や病院で行われる電気治療やマッサージも関節の運動障害が改善されないと効果がみられないことが多いです。

野球肘から復帰するためには、野球肘の原因を多角的な視点で把握し、それらに対応したアプローチが必要です。

ここでは野球肘の原因およびアプローチ方法を詳しく解説しています。

野球肘でお悩みの人は、ぜひ続きをお読みください。

神経機能を含めた野球のケガ予防もご参考ください。

パッと読みたい人は見出しをクリック

野球肘とは

野球肘は、年齢により損傷部位が異なることが特徴的で、大きく分けると内側型・外側型、後方型に分けることができます。

また、野球肘は総称であり内側側副靭帯損傷、離断性骨軟骨炎など、病態の種類はいくつかあります。

そのため、病院ではどこの部位が損傷しているのか?どの程度の損傷なのか?などしっかりと診断してもらう必要があり、損傷部位や損傷の程度によって治療期間が異なります。

内側型野球肘

内側型野球肘の主な病態は以下のとおりです。

- 内側上顆裂離骨折

- 尺骨鉤状骨裂離骨折

- 内側側副靭帯損傷

- 円回内筋腱の炎症(円回内筋症候群)

- 尺骨神経麻痺

成長期である小学生~中学生は、骨が成熟していないため、投球による肘への負担によって骨や軟骨が損傷して裂離骨折がおきます。

骨の強度が強くなる高校生以降の野球肘は、内側側副靭帯損傷が多くみられます。

メジャーリーガーのダルビッシュ有投手、大谷翔平投手は、内側側副靭帯損傷でトミー・ジョン手術を受けています。

円回内筋腱の炎症、尺骨神経麻痺は、どの年代でも発症する野球肘です。

外側型野球肘

外側型野球肘は、主に離断性骨軟骨炎といわれる病態です。

肘外側の骨同士が(上腕骨小頭・橈骨頭)衝突を繰り返すことで軟骨が損傷し、酷いと骨が欠け遊離体(関節ねずみ)がみられるようになります。

初期・進行期・終末期に分けられ、初期の頃は違和感程度で悪化するまで症状が軽いことが特徴的です。

初期は骨が成熟していない小学生くらいに多くみられ「気づかない、リハビリを行っていない」などにより、中学生後半に終末期に移行していることが多いです。

見逃されることも多いため、違和感が続くようなら病院の診断が異常なしとされても再診することをおすすめします。

後方型野球肘

後方型野球肘の主な病態は以下のとおりです。

- 上腕三頭筋腱炎

- 肘頭骨端線離開

- 肘頭疲労骨折

- valgus extension overload syndrome(後方インピージメント症候群)

後方型野球肘は、牽引型(上腕三頭筋腱炎・肘頭骨端線離開)衝突型(肘頭疲労骨折・後方インピージメント症候群)の2つに分けることができます。

後方型は、どの年代でも起こりますが、骨端線離開は成長期(中学生くらいまで)にみられる特有の症状です。

野球肘の症状

病態によって違いはありますが、リリース前後、フォロースルーで痛みを訴えることが多いです。

長期の痛みや反復される負担が多くなると筋肉(円回内筋群)の萎縮もみられることがあり、症状の回復に時間がかかります。

野球肘の手術とPRP

球界を代表する投手が肘を壊すこともあるため、一般的にも野球肘の治療法は知られていますが、日本人メジャーリーガーがうけた治療方法を2つご紹介します。

トミー・ジョン手術

トミー・ジョン手術は、術後から約1年で80%以上の選手が競技に復帰しています。

文献はこちら⇒http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546510378100?journalCode=ajsb&

ダルビッシュ有投手、大谷翔平投手も復帰し、それぞれメジャーリーグを代表するピッチャーとして活躍されています。

しかし、リハビリ期間は1年ほどかかり、選手生命を長くするために日頃から、ウエイトトレーニング、食事、身体ケアなどが重要になるでしょう。

そのため、手術は最終手段(靭帯損傷のレベルが高い場合)とした方がよいでしょう。

下記のデーターのように長期的な観察を行うと肘を痛めたからといって、即手術とはいかないのではないでしょうか。

◇メジャーリーグの内側側副靭帯再腱手術の競技復帰データー

- 競技復帰率は75~80%

- 競技復帰へのリハビリ日数は11~18ヶ月

- 復帰後、平均2.9年の競技生命

- 復帰後、86%の投手が肘以外の故障原因で引退

- 復帰後、25%の投手が肩を手術

出典:スポーツメディスン

PRP(Platelet-Rich Plasma、多血小板血漿)療法

ニューヨークヤンキース時代の田中将大投手が内側側副靭帯の部分断裂で戦列を離れたときに、トミー・ジョン手術を回避してPRP療法を選択したことで日本でも有名になった療法です。

PRP療法を簡単に説明すると患者自身から血小板(血液の中に含まれる)を採取し、それを傷んだ組織に注入して組織の修復力を促す療法です。(血小板には組織修復を促す成長因子を出す働きがあります)

PRP療法は、歯科治療から美容医療にまで幅広く取り入れられている療法でもあります。

スポーツ医療の分野では肉離れ、関節炎、腱炎、靭帯損傷などに取り入れているところがあります。

手術を回避しながら競技復帰を早めることができることで注目されていますが、現段階で治療効果には個人差があり、日本では保険適用外(自費治療のため数十万円かかることもあるそうです)の治療法です。

個人的には、手術せずに早期競技復帰ができる魅力的な療法と思います。

しかし、田中将大投手のように順調に復帰するケースもあれば、大谷翔平投手のようにPRP療法後にトミー・ジョン手術を選択することにもあるように絶対的な療法ではないことだけは理解しておいたほうがよいでしょう。

野球肘のリハビリ

基本的に野球肘は、保存療法が選択されリハビリが行われます(手術の場合でも競技復帰のためにリハビリは行います)

投球以外の肘痛(腕の曲げ伸ばし、肘の外反位での抵抗運動)がある場合は、投球を禁止し肘の関節アライメントおよび可動域を改善させながら、患部以外の筋力トレーニングを行います。

必要に応じて痛みのない範囲で上腕三頭筋、前腕筋群(浅指屈筋、深指屈筋など)のトレーニングも並行していきます。

フォームの改善

野球肘は、フォームの問題が起因していることもあり、フォームの改善に取り組むことがあります。

取り組む時期としては、運動時痛が無くなった段階から始めます。

ただ、身体の使い方には個人差もあり、本人のこだわりも尊重しつつ進めていく必要があります。

段階的な競技復帰

痛みが無くなると以前の練習をしたくなる選手もいますが、段階的に投球を開始させます。

まずは20~30球を10メートル程度から開始し、1週間ごとに投球数とキャッチボールの間隔を広げていきます。

リハビリ期間は、順調に回復したとして約2ヶ月が目安です。(個人差や重症度で期間は変わります)

参考元:整形外科リハビリステーション

野球肘になるメカニズム

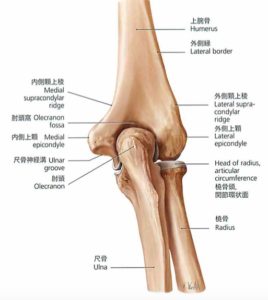

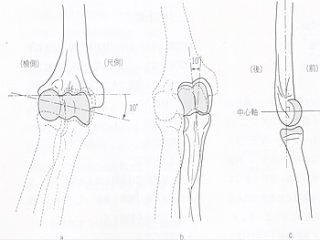

〇肘を正面からみた解剖図(右手をみた図となり、向かって左側が親指側になります。)

肘は、やや外反(外側に曲がる)しています。

そのため、肘の構造上、内側型野球肘の発生原因は肘内側の組織(靭帯、筋肉)が引き伸ばされることです。

反対に外側型野球肘の発生原因は、骨同士が衝突することです。

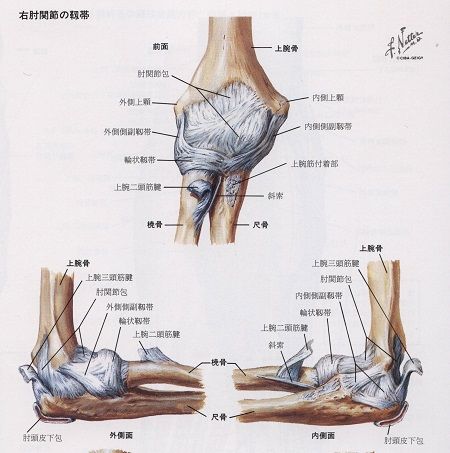

〇肘を後方から見た解剖図

肘後面からみた解剖図

肘の伸展時は、上腕骨の肘頭窩の凹みに尺骨頭が収まる構造になっています。

肘の外反が強まった状態で肘を伸ばしてしまうと、尺骨頭が上手く収まらず、肘頭窩の内側に衝突してしまいます。

このように野球肘は、肘関節の構造特性によって生じる問題に加えて、肘周辺をとりまく筋肉の問題(円回内筋腱の炎症、上腕三頭筋腱炎)や神経の問題(尺骨神経麻痺)がみられます。

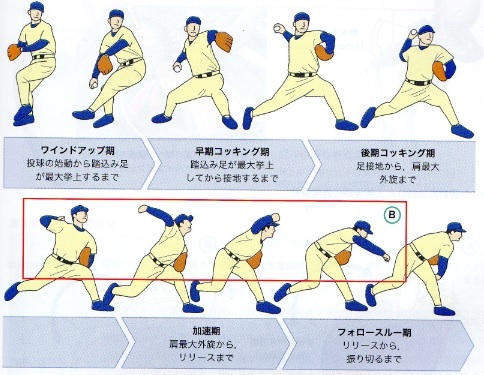

投球フォームからみる野球肘となるメカニズム

投球動作では、後期コッキング期から加速期にかけて、肘の外反ストレスが最も大きくなります。

このときにかかる肘の負担は、プロのピッチャーでは内側側副靭帯の破断強度を超える負荷がかかるという研究報告があります。

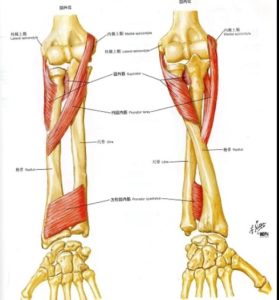

内側側副靭帯は、向かって右下の解剖図に描かれています。

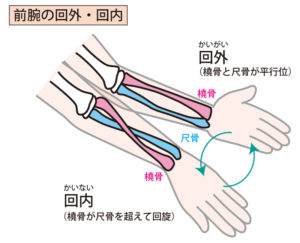

そして、もう一つ投球フォームのメカニズムで問題になるのは、リリース前に最大となる肘の回外運動です。

下の図では向かって左が回外、右が回内です。

肘の回外運動によって、さらに内側側副靭帯は伸ばされるため、過剰な負担がかかります。

また、同様に円回内筋も過剰に伸ばされるため、円回内筋腱の炎症もおきやすくなります。

このような理由から、完成されたプロのピッチャーであっても肘を壊すことがあり、選手として完成されつつある大谷翔平選手ですら、2度の手術を行っています。

野球肘改善のポイント

スポーツでのケガは、肉体の限界を超えた負荷がかかったときにリスクが高まります。

野球肘では、肘の外反ストレスの負荷が肉体の限界を超えたときに発症しているため、いかに肘の外反ストレス減らすかが重要です。

肘の負荷を減らす方法は大きく分けると肉体の強度を上げる(ウエイトトレーニング)肘の外反ストレスを軽減する(フォームの修正、身体のケア)の2つです。

例え、手術やPRP療法を選択したとしても肘の負担を減らす努力をしなけらば、再発する可能性は高いです。

野球肘(外反ストレス)の原因

なかなか治らない野球肘の場合、肘の外反ストレスの負荷が減らせていないことが多いです。

ここからは肘の外反ストレスの原因について解説していきます。

骨格のミスアライメント(姿勢)

投球には肩甲骨の重要性が一般的に知られてきましたが、肩甲骨周りのストレッチや肩甲骨はがしなどをすればよいワケではありません。

肩甲骨は体全体の影響をうけ、頭部の前方移動、骨盤部の後傾など一見肩甲骨とは関係ない場所であっても肩甲骨の可動域制限につながります。

肩甲骨の動きが制限されることで、肘への負担が強まるフォームで投球してしまうと肘を痛めてしまいます。

このようなことから、全身を評価することが重要と言えます。

また、姿勢においては無駄に背筋を伸ばすことを指導されることもあり、結果として肩回りが緊張してしまい骨格のミスアライメントに繋がっていることがあります。

姿勢の話について詳しくはこちら

バイオメカニクス異常(運動連鎖の問題)

投球で下半身が大切であることは、野球選手なら誰でも知っていることですが、肘や肩を壊してしまうとなぜか下半身の問題が置き去りにされてしまうことが多いです。

例えば、踏み込み足側の股関節屈曲制限がみられれば、胸が開きすぎたり、肘が下がりやすくなったりすることで肘の外反ストレスが増加してしまいます。

この場合は、肘だけではなく股関節の屈曲制限も改善する必要があります。

このように股関節だけではなく、各関節の運動制限の問題で肘の外反ストレスが強まってしまうことがあります。

関節障害

繰り返される肘への外反ストレスにより、正常な関節運動が損なわれていることがあります。

そのため、安静やリハビリ(筋トレ、ストレッチなど)だけでは肘の正常な関節運動が獲得できていないこともあります。

とくに野球肘は、肘の外反不安定性によるものが多いとされています。

参考文献はこちら⇒https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4896887/

不安定性は肘だけではありませんが、関節を安定させている靭帯(静的安定性機構)筋肉(動的安定性機構)が上手く機能しておらず、関節が過剰に動きすぎたり、正常な関節運動ができなかったりします。

モーターコントロール異常

身体は脳を含めた神経ネットワークにより、バランスよく筋肉の協調運動が行われ無意識でも身体を動かせます(歩いたり、投げたりするときにここで足を動かして次に腕を振ってなど1つ1つ考えて動くことはないですね)

このような運動の神経ネットワークシステムをモーターコントロール(運動制御)と言います。

競技特有の動きの反復、ケガ(過去のケガも含む)、栄養の問題、ストレスなどにより、神経ネットワークに乱れモーターコントロール異常が生じます。

そうなると可動域制限、フォームの修正が上手くいかない、簡単な動作もスムーズにできない(片足立ち、スクワットなど)の問題が現れます。

このようなことが投球フォームに影響すると肘への外反ストレスが増加します。

オーバーユース(使い過ぎ)

とくに小学生は、同学年であっても生まれ月によって体力差が違います。

また、成長速度にも個人差(身長の伸び方、運動スキルなど)があります。

同学年というだけで同じ練習量をこなすことが、オーバーユースに繋がることもあります。

上手くなりたい一心で自主的に練習する気持ちはわかりますが、筋力トレーニングは成長段階に合わせて行うべきであり、指導する側もいい加減な教え方ではケガのリスクを高めるだけです。

野球肘に限らずスポーツ障害を減らすには、睡眠、栄養も十分に気を付ける必要があります。

練習量だけ増やして睡眠時間、食事をいい加減に考えることは止めましょう。

原始反射(非対称性緊張性頸反射:ATNR)

非対称性緊張性頸反射(ATNR)は原始反射の1つであり、姿勢反射にも分類されます。

ATNRは、以下の図のように頭部を回旋した側の手足が伸び(伸展)、反対側の手足は曲がります。(屈曲)

原始反射は、生まれつき備わっている反射であり、成長とともに大脳皮質でコントロールされます。

しかし、成長過程において何らかの原因によって原始反射をコントロールできずに成長したり、ストレス、脳の疲労などによりコントロールできなかったりします。

原始反射をコントロールできないと無意識の状態で原始反射の特性が出現してしまいます。

ATNRは目と手の協調運動の基礎発達であり、ATNRが強く表れると右と左の協調運動がスムーズでなくなります。

これが結果として無駄に力が入ったり、入るべきときに力入りにくかったりすることで肘への負担が増えます。

この状態で肘周辺の緊張を緩めたり、関節を調整しても反射によって症状が現れているため、一時に改善はみられても再発します。

野球肘はなかなか治らない?

先に説明したように、投球による肘の負担はとても大きいです。

トミー・ジョン手術やPRP療法のように損傷した部分を治療することは大切ですが、野球を続けていく上では肘への負担(とくに投球時にかかる外反ストレス)をいかに減らしていくかを考える必要もあります。

仮に手術や他の治療方法で内側側副靭帯が修復されたとしても、肘の外反ストレスをかけている原因が解決できていなければ、再発リスクは高いままです。

このようなことから、なかなか治らない(何度も再発する)野球肘は、肘の外反ストレスが解決されていないことが考えられます。

そのため、投球時にかかる肘への過剰な外反ストレスの原因を解決することが、野球肘の改善につながります。

投球時における肘への外反ストレスは避けれないものでもあるため、日頃から監督、コーチ、選手、親御さんが予防意識をもって、取り組んでいくことが再発予防となります。

野球肘の予防

再発予防は、こまめに身体をチェックしケアをしていくことが大切です。

筋力トレーニングも年齢に応じて行っていくことも大切ですが、投球制限が一番の予防となります。

アメリカスポーツ医学研究所(ASMI)が発表した投球制限は以下のとおりです。

16歳以下

61球/1日以上の投球すると3日間は休養

41-60球/1日の投球で2日間の休養

21-40球/1日の投球で1日の休養

1-20球/1日の投球は休養日の必要無し17-18歳

76球/1日以上の投球すると3日間は休養

51-75球/1日の投球で2日間の休養

26-50球/1日の投球で1日の休養

1-25球/1日の投球は休養日の必要無し https://t.co/gGknXd4CqM pic.twitter.com/UP0glHiTDc— 中務正幸/Masa/ATC/Baseball/Golf (@masatsukasa) August 11, 2019

日本の高野連も1週間で500球の制限を設けています。

メジャーリーガーの前田健太投手は、練習では球数を投げない選手の1人です。

動画で投げ込みをしない理由を語っているため、ご参考ください。

肘のセルフチェック

①肘の屈伸(曲げ伸ばし)

肘の曲げ伸ばしを左右で比べ、投球側の可動範囲が狭い、腕の張り感が強まる場合はケアが必要です。

②肘を伸ばした状態で手首を曲げる

肘を伸ばした状態で手首を手のひら側および手の甲側に曲げ、左右を比べ投球側の可動範囲が狭い、腕の張りが強まる場合はケアが必要です。

③回外

図のように回外、回内(ドアノブを回す動き)させ、投球側の回外運動(手のひらが天井を向く方向の運動)に可動制限、張りを感じる場合はケアが必要になります。

他の関節の代償運動をなくすために、肘はお腹につけた状態で行いましょう。

野球肘のセルフケアの方法は?

カイロプラクティック心では、コンプレフロスをお勧めしています。

取り扱いはこちら⇒サンクトバンド

日本ではあまり見かけませんが、海外ではプロのアスリートが使用しているセルフケアツールです。

詳しいフロスバンドのメカニズムは割愛させていただきますが、バンドを巻き付けることで組織の流動性(筋膜リリースと説明されています)が高まり、関節の可動域や痛みが緩和されたりします。

セルフマッサージはどうなの?

フォームローラーやボールなど筋膜リリースができるとされるツールも多くみかけます。

しかし、本当の意味では筋膜リリースができておらず、ゴリゴリと強く押し付けすぎるとかえって筋肉へのダメージを与えてしまいます。

疲労した筋肉のリカバリーという面では、セルフマッサージで十分効果はありますが、心地よい刺激で行うようにしましょう。

また、練習前、試合前などにマッサージを行う場面も見受けられますが、適度な筋緊張および神経系の興奮状態が必要なため、お勧めはできません。

セルフマッサージを行うのであれば、練習後、試合後に行うほうが良いです。

ただ、試合前、練習前のルーティンの一環として調子が良いと感じている場合は、メンタル面を考慮することも重要であり、継続しても問題ありません。

アイシングはしなくてもよい?

試合後のアイシングに対するネガティブな研究報告が複数あり、現在のスポーツ医学ではアイシングは推奨されていません。

そのため、メジャーリーグで行われていない球団もあり、投球後に冷やせばセルフケア終了というワケではありません。

しっかりと自分の身体をこまめにチェックし、早めにケアしていくことがケガ予防になります。

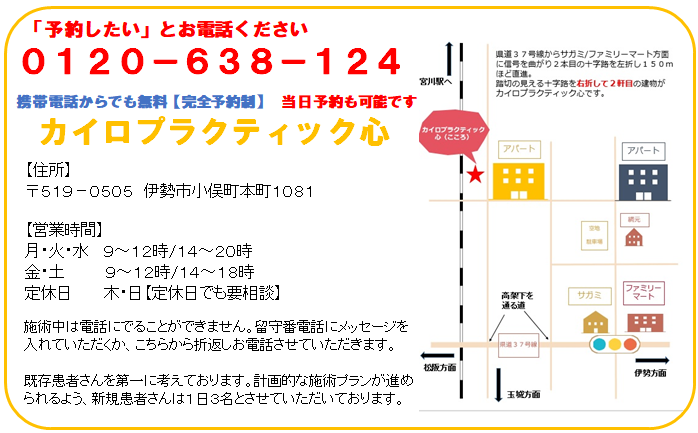

カイロプラクティック心の野球肘アプローチ

野球肘は、いかに肘の外反ストレスを軽減するかがポイントとなり、その原因は多岐に渡ります。

カイロプラクティック心は、病院や他の治療院では見落とされていることの多い細かい関節運動や筋機能を評価アプローチします。

また、原始反射、機能神経学、NKTなどの神経系の評価も行うことで、病院や他の治療院で解決できなかった野球肘の原因が解決されることも少なくありません。

また、スポーツ障害の再発予防には、ホームケア、身体の使い方の再構築が重要でもあるため、必要に応じて指導させていただきます。

施術

- エクササイズ道具

- スポーツスクール身体の使い方指導

- 各種検査

- 足関節調整

カイロプラクティック心では、肘の局所的な問題から全身の連動性まで評価し、それに合したテクニックを使用して野球肘を改善させていきます。

関節障害、筋骨格系の問題、原始反射⇒関節運動学的テクニック、カイロプラクティックアジャストメント

バイオメカニクス異常、モータコントロール異常⇒NKT、

筋筋膜性⇒筋伸張テクニック、ストレイン・カウンターテクニック

フォーム、身体の使い方の問題⇒エクササイズ指導

カイロプラクティック心は施術歴15年の施術者が責任をもって一人で担当させていただきます。

また、安心して施術を受けていただけるよう現在も文献を読んだり、セミナー、勉強会にも出向いて知識と技術向上に努めております。

野球肘テーピング

テーピングは、根本的な解決にはなりません。

ただ、カイロプラクティック心は、肘関節の運動障害を修正する目的でテーピングを利用します。

関節の運動障害は、一人ひとり微妙に違うため、肘の運動による痛みをモニターしながら、痛みの少ないポジションでテーピングを肘にはります。

そして、テーピングを貼った状態で軽めのキャッチボール、肘のエクササイズを行い、関節運動の修正を促進します。

野球肘から競技復帰して全力で投げられるように

野球肘は、全力で投げれない日々が続いたり、リハビリ期間が長く全く投げれないこともあります。

カイロプラクティック心は、そのような辛い日々に終止符がうてるように全力でサポートさせていただきます。

そのために基礎的な野球の知識だけではなく病院や他の治療院ではあまりアプローチされない神経生理学、原始反射など多角的な視点から野球肘の原因をみつけ、改善できるよう施術技術を向上させております。

また、再発しないようにセルフケア方法や正しい医学情報も提供させていただきます。

これから試合で勝つために頑張りたい、レギュラーになるため早く練習を再開したい、全力で気持ちよくボールを投げたいなどの想いが叶うよう一緒に頑張りましょう。

なかなか野球肘が治らないと諦めずカイロプラクティック心にご相談ください。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。