発達性協調運動障害は、簡単にいうと極端な運動の苦手がみられます。

運動はスポーツだけではなく「書く」「物をつかむ」「自転車に乗る」など日常生活での動きも含まれます。

そのため、箸が使いづらい、自転車もなかなか乗れないなど生活に困難を感じる状態です。

発達性協調運動障害と診断されていなくても自閉症スペクトラム障害(ASD)ADHD、学習障害をもつ場合は、運動が苦手であることが多いです。

発達障害であると「治らない」と諦めてしまう親御さんもいらっしゃいますが、支援やアプローチの仕方によっては、日常生活に支障がでず、運動が好きになることもあります。

ここでは、発達性協調運動障害の定義、診断方法、支援方法などを解説していきます。

発達障害についてはこちら

パッと読みたい人は見出しをクリック

発達性協調運動障害(DCD)とは

発達性協調運動障害(Developmental coordination disorder:DCD)は、発達障害に分類されます。

特徴としては神経疾患や視覚障害がないにも関わらず、協調運動がぎこちなく「不器用」と思われます。

また、粗大運動または微細運動のいずれか、またはその両方の困難により、学業成績または日常生活の活動を妨げます。

知的障害(知能指数が70以下)がみられる場合は、精神遅滞が原因と判断されます。

しかし、知能障害を考慮しても運動の不正確さ、不器用さがみられるケースでは発達性協調運動障害の診断も下されます。

自閉症スペクトラム障害(知的な遅れのみられないアスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害など)、ADHDなど他の発達障害と合併していることも少なくありません。

※自閉症スペクトラム障害、ADHDは運動が苦手という特徴がみられることが多いです。

微細運動の苦手は、書くことが困難となり(書字困難:学習障害の1つ)学習面でも問題を抱えることも少なくありません。

運動とは

運動は、物体が空間的に位置を変えることです。

このことから運動はスポーツだけではなく、身体を動かすこと全てのことを指します。

そのため、日常的な動作も運動の1つとなります。

- 書く

- 箸を使う

- 物を掴む

- 服を着る

- 靴下を履く

- ボタンをつける

- 歩く

- 走る

- 跳ぶ

これらの動作を大きく分けると粗大運動と微細運動に分けられます。

粗大運動

粗大運動は、姿勢の保持や移動運動などであり、具体的には歩く、走る、跳ぶ、投げるなどです。

また、これらの粗大運動のように自然に身につけるものもありますが、自転車や水泳などの粗大運動は、後天的に学習することで身につけるとされています。

粗大運動が苦手であると姿勢が悪い(ふにゃふにゃしている、背中が丸まっているなど)歩き方や走り方が変などの特徴がみられます。

微細運動

微細運動は、手や指を使った緻密性のある動作をであり、具体的には字を書く、箸をもつ、ボタンをかけるなどです。

微細運動が苦手であると字が汚い、箸が上手く使えない、自分でボタンができないなどの特徴がみられます。

DCDは粗大運動のみ、微細運動のみが苦手であったり、両方とも苦手となります。

協調運動とは

協調運動は、「左手と右手」「目と手」「手と足」など、相互に調整しあいながら活動する複数の筋によって行われる滑らかで正確な運動です。

ご飯を食べるにしても右利きの場合は、左手で器を持ち右手では箸を使い、さらには目で食材を確認し、箸でつかみそれを口に入れます。

このようにスポーツだけではなく、日常生活でも協調運動は必須です。

発達性協調運動障害にみられる症状

運動全般に困難がみられ、年齢別では以下のような症状がみられます。

幼児期(6歳未満)

- ハイハイ、お座り、歩きなどの遅れ

- よく転ぶ

- 転んでも手がつけない

- ボタンができない

- 箸やスプーンをもつことが困難

- ふにゃふにゃしている

発達のマイルストーン(こどもの発達がどの段階まで進んでいるかを判断する目安)から遅れがみられます。また、初期のころは問題がみられなくても微細運動(ボタンをつける、箸の使い方など)をする年齢になって困難が顕著となるケースがあります。

小学生以上

- ボール遊びが苦手

- 字が汚い

- 図工、工作が苦手

- 文房具を使った作業が困難(定規を抑えられない、消しゴムで消すと紙を破るなど)

- ジグソーパズルが苦手

- 模型の組立てが難しい

- 地図を描いたり読んだりすることが下手

日常生活および学習面で複雑で微細な運動を求められることが多くなり、幼児期よりも運動の苦手が顕著に現れるようになります。

成人

成人になると抑うつ症状と不安が著しく高いレベルで現れ、日常生活への参加レベルが低下し、生活の質と生活の満足度が低下していることが指摘されています。

さらに、自己報告データに基づく小規模な研究では、成人期に運動能力(チームスポーツ、車の駐車、手書きなど)および実行機能(たとえば、事前の計画とお金の管理)が引き続き損なわれることが報告されました。

併存症状

先にも解説しましたが、自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害の併存がみられることが多いです。

発達性協調運動障害だけを発症している場合でも不安障害、うつのリスクが高いことが研究で報告されています。

一般に発達性協調運動障害に関連する他の問題としては以下のとおりです。

- 心理社会的困難

- 過体重または肥満

- 関節の過剰運動

- 体力低下

- 日常生活、身体活動および社会活動への参加減少

原因

発達性協調運動障害の原因は解明されていませんが、いくつかのリスク要因が考えられてます。

- 低体重(出生時1500g以下)

- 男性(女性よりも2.8倍多いとされています)

- 早産

ADHD、自閉症スペクトラム障害と合併することも多いことから、それらの危険因子も関連することが考えられます。

他の発達障害の原因・リスクファクターに関してはこちらの記事をご参考ください。

診断

この障害は、一般開業医や小児科医によって長い間認識されてませんでした。

そのため、発達障害の専門医(小児精神科医、発達小児科医、小児神経科医など)に診てもらう必要があります。

また、除外診断として神経疾患がないか脳の画像検査を行うこともありますが、画像診断(CT、MRIなど)による被ばくの影響もあるため安易に行われることはありません。(神経疾患があれば、運動障害以外の徴候も見られることが多いです)

また、知的障害がないかIQテスト、WISCなどの評価も取り入れられることがありますが、主な発達性協調運動障害の診断に用いられる検査は以下のとおりです。

運動評価ツール

国際的には、MABC-2(Movement Assessment Battery for Children,2nd version)が運動の不器用さの評価ツールとして使用されています。

日本語版が発売されたのは最近のため、日本では予備的な評価法となっていますが、この他に信頼性の高い評価法としてBruininks–Oseretsky Test が有効です。

日本では日本感覚統合学会が発売したJPAN(日本版感覚統合検査)というアセスメントテストで評価するこもあります。

ただ、これらの評価法で全てを決めるのではなく、DSM-5 ICD-10の診断基準も含め、総合的に診断されます。

DSM-5

DSM-5はアメリカ精神医学会の診断基準である『DSM-5』(『精神障害のための診断と統計のマニュアル』第5版 テキスト改訂版)のことです。

DSM-5の診断基準は以下のとおりです。

A.協調運動技能の獲得や遂行が、その人の生活年齢や技能の学習及び使用の機会に応じて期待されるよりも明らかに劣っている、その困難さは、不器用(例、物を落とす、またはぶつかる)、運動技能(例、物を掴む、はさみや刃物をつかう、書字、自転車に乗る、スポーツに参加する)の遂行における遅さと不正確さによって明らかになる。

B.診断基準Aにおける運動技能の欠如は、生活年齢にふさわしい日常生活活動(例、自己管理、自己保全)を著明及び持続的に妨げており、学業または学校での生産性、就労前及び就労後の活動、余暇、および遊びに影響を与えている。

C.この症状の始まりは発達障害早期である。

D.この運動技能の欠如は、知的能力障害(知的発達症)や視力障害によってうまく説明されず、運動に影響を与える神経疾患(例、脳性麻痺、筋ジストロフィー、変性疾患)によるものではない。

引用元:DSM-5

ICD-10

ICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)は、世界保健機関(WHO) が死因や疾病の国際的な統計基準として公表している分類です。

2019年に第11版となるICD-11が承認され、現在日本で適用が検討されています。

そのため、現在はICD-10の診断基準が利用されています。

主な特徴が、一般的な知的障害または特定の先天性または後天性神経障害の観点からのみ説明できない運動協調の発達における深刻な障害である障害。それにもかかわらず、ほとんどの場合、慎重な臨床検査では、支えられていない手足の舞踏運動や鏡の動き、その他の関連する運動機能などの顕著な神経発達の未熟性と、細かい運動障害および肉眼的運動障害の徴候が示されます。

含む: 不器用な子症候群 発達: 協調障害 運動障害

除外: 歩行と運動性の異常 調整不足 精神遅滞に続発する

引用元:ICD-10

米国小児科学会の神経運動検査

アメリカの小児学会は、幼児に適した神経運動検査を概説しています。

脳神経検査

- 目の動きを観察する

- 対側の視野への反応を確認する

- 光に対する瞳孔反応を観察する

- 目の開閉を観察する

- 表情を観察する

- 子供にストローで飲ませたり、紙を吹かせたりする

強度と柔軟性

- 触診による筋肉の大きさと質感

- 関節の柔軟性を評価

- 把握の質と強度を評価

運動計画

- 機能的な総運動能力を観察する(例、ランニング、ホッピング、スキップ、片足でのバランス)

- 機能的な細かい運動能力を観察します(例、ボタン留め、ジッパー、はさみでの切断、靴ひもを結ぶ)

- 手の優位性(またはその欠如)を決定する

相談機関

発達障害を診れる専門医は少なく、受診するまでにとても時間を要することがあります。

そのため、公共の機関にまずは相談することをおすすめします。

そして、そこから専門医につなげてもらうことも可能です。

主な相談機関

- 保健センター

- 子育て支援センター

- 発達障害支援センター

※相談場所が解らない場合は、近くに役所に相談すると適切な相談機関を紹介してくれます。

病院の治療

ADHDと合併している場合は、ADHDに処方するメチルフェニデートの服薬の効果がみられた研究報告はあります。

しかし、ADHDを合併していない場合は、服薬の効果はみられません。

そのため、発達性協調運動障害においては、主に作業療法、理学療法が中心です。

作業療法・理学療法

運動、日常生活、学習などの動作をスムーズに行えるようにします。

作業療法士によるタスク指向の介入(子供にとって特に難しい特定の運動能力を学習することを目的)プロセス指向の治療(グローバルな機能【感覚統合、視覚運動知覚、筋力など】に焦点を当てた治療は、改善がみられた研究報告があります。

理学療法士は、運動療法を中心に日常生活に必要な運動や行動を指導します。

機能神経学(脳科学)で考える発達性協調運動障害の原因

発達障害は脳の機能異常とされており、発達性協調運動障害でみられる運動の苦手は、ASD、ADHD、LDなどでもよくみられる特徴です。

※機能異常とは、脳の損傷や先天的な奇形はありませんが、上手く機能していない状態です。

発達性協調運動障害だから○○が原因と言うのではなく、診断名にかかわらず運動に関わる脳領域が上手く機能していないことが原因と考えられます。

では、運動の苦手は脳のどの領域が起因しているのでしょうか。

右大脳皮質の運動機能

運動面では、大きな筋肉(抗重力筋)をコントロールする役割があるため、粗大運動の関りが大きいです。

また、右側の腹側頭頂間野は視覚、聴覚、体性感覚などを統合して自身の身体状況を把握しています。

そして、右前頭頂島前庭皮質は、前庭神経、小脳と連絡して自身の位置確認を統合します。

右大脳皮質の機能低下

右脳の機能異常があると以下の徴候がみられます。

- 姿勢が悪い(ふにゃふにゃしているもしくは力が入りすぎている)

- 歩き方が変わっている

- よく転ぶ

- よくぶつかる

- バランス感覚がない

左大脳皮質の機能は?

手先の筋肉や喉周辺の筋肉のコントロール(ブローカー野が関与)する役割があるため、微細運動の関りが大きいです。

左側の側頭葉は、一定のリズム(メトロノーム)を処理するため、運動ではリズム感の関わります。

左大脳皮質の機能低下

左脳の機能低下がみられると以下の徴候がみられます。

- ハイハイ、立ち上がる、歩く時期が遅い

- 細かい手先の動きに問題が現れる

- 運動ができる割にはリズム感がないため、縄跳び、ダンスなどが苦手(アスリートにも多い)

- 絵を描くことが苦手

- 楽器を弾くのが苦手

大脳機能低下の科学的根拠

DCDのみられるこどもの脳をスキャンしたレビュー(研究報告をまとめたもの)では以下のことがわかりました。

DCDの子供は、前頭葉、頭頂部、および側頭葉のMNS領域の活性化と接続性が低下します。

前頭葉は行動、判断などに重要な部分であり、運動の指令部分です。

また、頭頂葉、側頭葉は先に説明した機能をもっているため、DCDでは活性化の低下がみられると考えられます。

大脳皮質以外の運動に関わる領域

運動には色々な脳の領域が関り、動作の開始、プランニング、フィードバックなどを平行して処理していくことで円滑な運動が行えます。

小脳

小脳は「大脳ー小脳」「脊髄ー小脳」「前庭ー小脳」に分類され、運動に関わる大切な部分です。

最近では、認知や感情、記憶にも関わるとされ、とても重要な部分です。

〇大脳小脳の役割

- 運動のコントロール(視覚聴覚と連帯、粗大運動、微細運動、フィードバックなど)

- 運動のプランニング

- タイミング・リズム

〇脊髄小脳の役割

- 筋肉や関節からの位置情報を統合して空間内での自身の位置を把握

- 背骨の安定(体幹の安定性)

- バランス感覚

- 歩行の基礎

〇前庭小脳の役割

- 目の動きとバランス感覚をコントロール

- 前庭眼球反射によって頭部が動いても目をブラさず運動ができる

運動の苦手は小脳の影響も大きいことが考えられます。

脳幹

脳幹は姿勢反射の中枢であり、色々な感覚(聴覚、視覚、筋肉の緊張度など)を大脳へ伝え運動にも重要な部分です。

また、原始反射の中枢でもあり、脳幹よりも上位(大脳、視床など)が上手く機能していないと脳幹がコントロールできないため、原始反射の残存が確認されます。

それが、結果として運動の苦手につながることがあります。

原始反射と運動の苦手の関連性

反射とは自分の意思とは関係なく、ある刺激によって身体が反応します。

本来、反射は意識することで抑えることができますが、大脳の機能が低下すると抑える力も弱まっており、原始反射による特性がみられることがあります。

原始反射について詳しくはこちら

緊張性迷路反射が残存することによる運動の苦手

- 姿勢が悪い

- つま先歩き

- 踵歩き

- 高い所が苦手(階段を降りるのが怖い)

- バランス感覚が悪い

パーマー反射

- 手先が不器用

- 筆圧が弱い

- 手を使った作業をすると身体が緊張する

非対称性緊張性頸反射

- 目と手の協調運動が苦手(キャッチボールできない、書字能力が低下など)

- 視運動が苦手(文章の一部を見逃すことが多くなるため、学習の妨げになります)

- 左右の運動がうまくできないためスポーツ全般が苦手(ボールが投げられない、泳げないなど)

脳の機能異常は改善できる

脳科学の発達によって、脳スキャンの技術が向上しており、脳の弱い部位への正しい刺激を与えることで新たに神経同士のつながりができることが科学的に証明(脳の可塑性)されています。

そのため、脳の弱い部分に正しい刺激を加えることで発達を促すことができます。

脳の可塑性についてはこちら

例えば、初めは誰もが自転車に乗れませんが、練習することでバランス感覚、ペダルの漕ぎ方、曲がるときにブレーキのタイミングなどを学習し、それが刺激となり新たな神経同士がつながって自転車に乗ることができます。

このように適切な学習(刺激)によって、できないことができるようになります。

ただ、発達性運動障害をはじめとする発達障害にみられる運動の苦手は、基礎的な発達ができていないため、単純にできない運動を練習しても成果のみられないことが多いです。

運動の苦手を克服するには、基礎的な発達の問題点を中枢神経を考慮して読み解く必要があります。

中枢神経にアプローチする運動の苦手の対処法

苦手な運動(箸がもてない、字が上手く書けない、姿勢がふにゃふにゃしているなど)を注意して、見本をみせて練習させてもなかなかできるようになりません。

なぜなら、真似をすること自体が苦手であったり、感覚を受け取る力ないなど運動をする準備の段階でつまづいていることが多いからです。

このことを姿勢を例にして具体的に説明します。

姿勢に関与する中枢系

- 姿勢反射が機能していない

- 視覚、聴覚、固有受容器、平衡感覚などの感覚受容器の問題

- 平行感覚や身体感覚のコントロールする小脳

- 自分の身体感覚を把握できていない右脳

以上のような問題があるため、注意したり姿勢の見本をみせたりしたとしても、ふにゃふにゃした姿勢は変わりません。

では、どのようにこれらの中枢神経系にアプローチしていけばよいのでしょうか。

どの機能が働いていないかを評価する必要はありますが、ここでは運動に関する中枢神経系のアプローチ例をご紹介します。

原始反射(姿勢反射)

姿勢反射の1つである緊張性迷路反射(とくに前方緊張性迷路反射)が強く残っていると、ふにゃふにゃした姿勢になりやすいです。

具体的に解説すると前方緊張性迷路反射は、頭部が前方に傾くと背中の緊張が緩み、後方緊張性迷路反射は頭部が後方に傾くと背中を緊張させてしまいます。

そのため、前方緊張性迷路反射が起こりやすい状態であると背中の緊張が緩みっぱなしとなることでふにゃふにゃした姿勢になります。

また、反対に後方緊張性迷路反射は背中が緊張しっぱなしとなるため、姿勢は良く見えるかもしれませんが、常に身体をガチガチに固めてしまうことでぎこちない動きとなります。

緊張性迷路反射を改善させるエクササイズは以下のとおりです。

【スーパーマン】

【ミートボール】

動画の出典元:Adah Campany

緊張性迷路反射は脳幹が中枢であり、その反射を通常は大脳皮質がコントロールしています。

そのため、大脳皮質でこの反射をコントロールできるようにしてあげることが大事になります。

そのため、慣れてきたとしても意識的にこのポーズをとらせることが重要となります。

ただ、初めのころは体幹が弱く、手伝ってあげないとこのポーズ自体ができないことが多いです。

「頭を上向けて」「手を伸ばして」「頭を丸めたときは身体を全部丸めて」などの声掛けしながら、こどもがどのようなポーズをとっているかを自覚させて行いましょう。

原始反射統合エクササイズについて詳しくはこちら

体幹エクササイズ

体幹がそもそも弱いことが多いです。

タオルで引っ張り合うような遊びをしても、まったく引っ張れないもしくは、すぐに体勢が崩れてしまいます。

「ハイハイ」「寝返り(寝た状態でうつ伏せ、仰向けを繰り返すように転がる)」「座った状態で手押し相撲」など遊び感覚で体幹を支える動きを取り入れます。

前庭感覚(バランス感覚)

前庭感覚(バランス感覚)を簡単に説明すると、頭位の位置を認識する感覚です。

この感覚は耳の中にある耳石(球形嚢・卵形嚢)三半規管の働きによって認識されるものであり、目を閉じていても右を向いている、跳んでいるなどを感覚として解ることができます。

この感覚が上手く働いていないと、目を閉じてゆっくり回転椅子を回しても回っている感覚がなかったり、急激な回転でも眼振があらわれなかったりします。

前庭感覚を刺激する方法は難しく考えず、頭の位置を変える動きであれば良いです。

例)

- ブランコ

- トランポリン

- 回転する椅子

- バランスボールで跳ねる

- 縄跳び

まずは少しずつはじめ、こどもであれば楽しんでできるものを工夫して行うようにしましょう。

姿勢以外の運動の苦手も基礎的な感覚(中枢神経系)が育っていないことが起因していることが多く、このようなエクササイズで解決されていくことがあります。

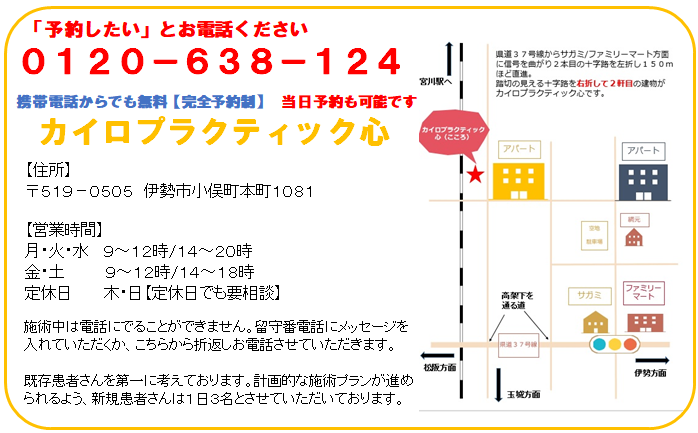

カイロプラクティック心のアプローチ

カイロプラクティック心は機能神経学の評価方法を行い、細かくどこの機能が低下しているかを確認します。

運動の苦手といっても幅が広く、右脳が低下している場合は運動全般が苦手であり、左脳の低下は運動は好きでも手先が不器用でダンスが苦手などの違いがあります。

ご自宅では難しい詳細な評価を行ったうえで、一人ひとりにあった神経系エクササイズプログラムの作成および神経機能を活性化させる施術を行います。

発達障害の対応コンセプトはこちら

カイロプラクティック心は、発達障害のこどもに有効なBBIT認定療法士です。

カイロプラクティック

頸部は、脳に向かう血管、自律神経に関与する迷走神経、豊富な固有受容器など脳機能を向上させるために重要です。

そのため、頸部へのアプローチは大切となります。

「バキバキ」とすることを心配される方もいらっしゃいますが、眼球運動や圧刺激などでアプローチするためバキバキとすることはありません。

また、呼吸機能へのアプローチとして胸郭へのアプローチも有効です。

頭蓋療法

頭蓋療法は、迷走神経へのアプローチに重要です。

お子さんの場合、長く寝ていることも困難であることも多いですが、ポイントを絞って短時間で行える手法を選択しています。

慣れてくると心地は良いため、静かに頭蓋療法が受けれるようになります。

運動プログラム

BBITでは、左右の大脳機能低下を評価して、機能低下を見られる側の活性化を目的とした運動プログラムを作成します。

運動プログラムの内容は、ここまで解説してきたビジョントレーニング、バランストレーニング、体性感覚トレーニング、原始反射統合エクササイズなどを組み合わせていきます。

右側への大脳機能低下は、粗大運動が苦手であることも多く、右側の機能低下を改善しつつ粗大運動のスキルを向上させていくことが大切になります。

具体例を簡単にですが一部ご紹介します。(問題に合わせた原因、アプローチ例)

姿勢が崩れやすい

姿勢反射である原始反射の残存(緊張性迷路反射、ガラント反射など)がみられることが多く、姿勢に重要な視覚、前庭系、体性感覚の評価、アプローチが大切になります。

そのため、原始反射統合エクササイズを中心に行います。

体幹部の感覚が希薄であることも多く、背骨や腹部など触刺激(マッサージ)背骨や腹部が床や器具などと接触するエクササイズ(床の上で転がる、バランスボールなど)が初期では重要です。

初期はくすぐったいと感じるこどもが多く、それらが改善されるまでは触刺激の程度を変えながら継続し、最終的には立位で安定するよう段階的にアプローチを進めていきます。

縄跳び、スキップが苦手、リズムに合わせることが苦手

これらの苦手も人によって問題点は異なりますが、手足の協調運動が苦手、膝を曲げる(膝下の力を抜く)動きが苦手であることが多いです。

また、リズムに合わせることについては、人を真似ることが苦手なことからくる協調運動の困難や音と体の協調運動の苦手が考えられます。

原始反射ではATNR、パーマー反射、バビンスキー反射などの残存がみられることが多く、これらの原始反射統合エクササイズが初期には重要となります。

また、手足の協調運動を日常的な動きに繋げていくため、アニマルウォーク(四つ這いで歩くエクササイズ各種)を行うことが多く、こどもは比較的楽しんで行ってくれることが多いです。

同じ動作を繰り返し行えることで初めて、リズムに合わせる動きも可能になると考えています。

そこから、人の真似ができるのかを確認し、できなければ簡単な動きから真似ができるよう進めていきます。

また、音と体の協調運動が難しいケースでは、音なしで拍手、足踏みなど自分のペースでリズミカルな動きを学習し、その後にメトロノームに合わせた動き(拍手、声を出すなどできることから始める)を習得していきます。

定規やはさみなど文房具を使うことが苦手

原始反射ではパーマー反射がみられることが多く、微細運動の苦手はもちろんありますが、それ以前に粗大運動の苦手、指の体性感覚の鈍さなどもみられることがあります。

パーマー反射の原始反射統合、指、手の体性感覚(目を閉じてもどの指を触っているのか、触ったおもちゃが解るかなど)の評価、感覚へのアプローチを行います。

ただ、順序的に粗大運動(大きな動き)ができていないケースもあり、他の問題も抱えていることが多く、粗大運動や視覚などの問題から先に取組むことが多いです。

字を書くことが苦手、宿題ができない

原始反射の問題もみられますが、手と目の協調性が無いことが多いです。

それに伴い字を書くこと自体が疲れるため、宿題が終わらなかったり、宿題を拒否することがあります。

原始反射の統合を行うべきですが、目のトレーニングも必要となります。

まずは注視(一点をみつめる)輻輳、開散など段階的に眼球運動をコントロールできるように進めていきます。

字を書くために、まず鉛筆を目で追えることも重要となり、書き取りのように見本を写す場合はサッケード(目標物に眼球を瞬間的に動かす)の機能が重要です。

これらの目の基礎発達に問題が生じていることも多く、このようなケースで字を書く練習をさせてもキレイにかけるまでに苦痛を伴うことが予想されます。

栄養

胃腸障害(下痢、便秘)などがあれば、腸脳相関から腸内環境を改善していく方が、脳機能にも好影響を与えるため、栄養の見直しが有効となるケースが多いです。

こどもの栄養問題も多岐に渡り、タンパク質不足、鉄不足などもみられることもあります。

現在の食事内容をヒアリングさせていただき、栄養に関するアドバイスをさせていただきます。

こどもの発達障害について詳しくはこちら

よくある質問

DCDについてよくある質問をまとめました。

筆圧が強く指が疲れやすいですが良くなりますか?

A.良くなることが多いです

臨床的にも改善がみられることの多いです。

施術で指関節や手関節を調整したり、原始反射でみられるパーマー反射の統合などによって徐々に筆圧のコントロールができるようになってきます。

療育でも運動していますが改善の傾向がみられませんが良くなりますか?

A.良くなる可能性はあります

一人ひとり身体評価をしていくことで、思わぬ苦手がみられることも多く、それらを解消せずに運動をしても改善がみられないことがあります。

例えば、一点をみることが苦手であるにも関わらず、目を動かすことが必要な運動を行っても上達が困難なケースがあります。

「なぜできないのか?」をしっかり考える必要があり、段階的にできるように運動プログラムを組み立てます。

また、お子様が興味をもってできるよう遊び方も工夫が必要なことも多く、親御さんとコミュニケーションとりながらお子様が楽しんで取り組めることを心がけておりますので、ご協力もお願いします。

DCDと診断されていませんが運動を教えてもらえますか?

A.ぜひお越しください

DCDに限らず、発達障害の診断名に合わせたアプローチ方法ではありません。

苦手なことをヒアリングし、身体評価から考えられる原因の仮説を立てて、アプローチしていきます。

そのため、ASDやADHDであってもDCDと診断されていないことも多いですし、特別な診断もなくご相談いただくこともあります。

ただ、当院で診断はできませんので、「DCDですか?」と聞かれてもお応えできません。

診断が必要な場合は、医療機関を受診してください。

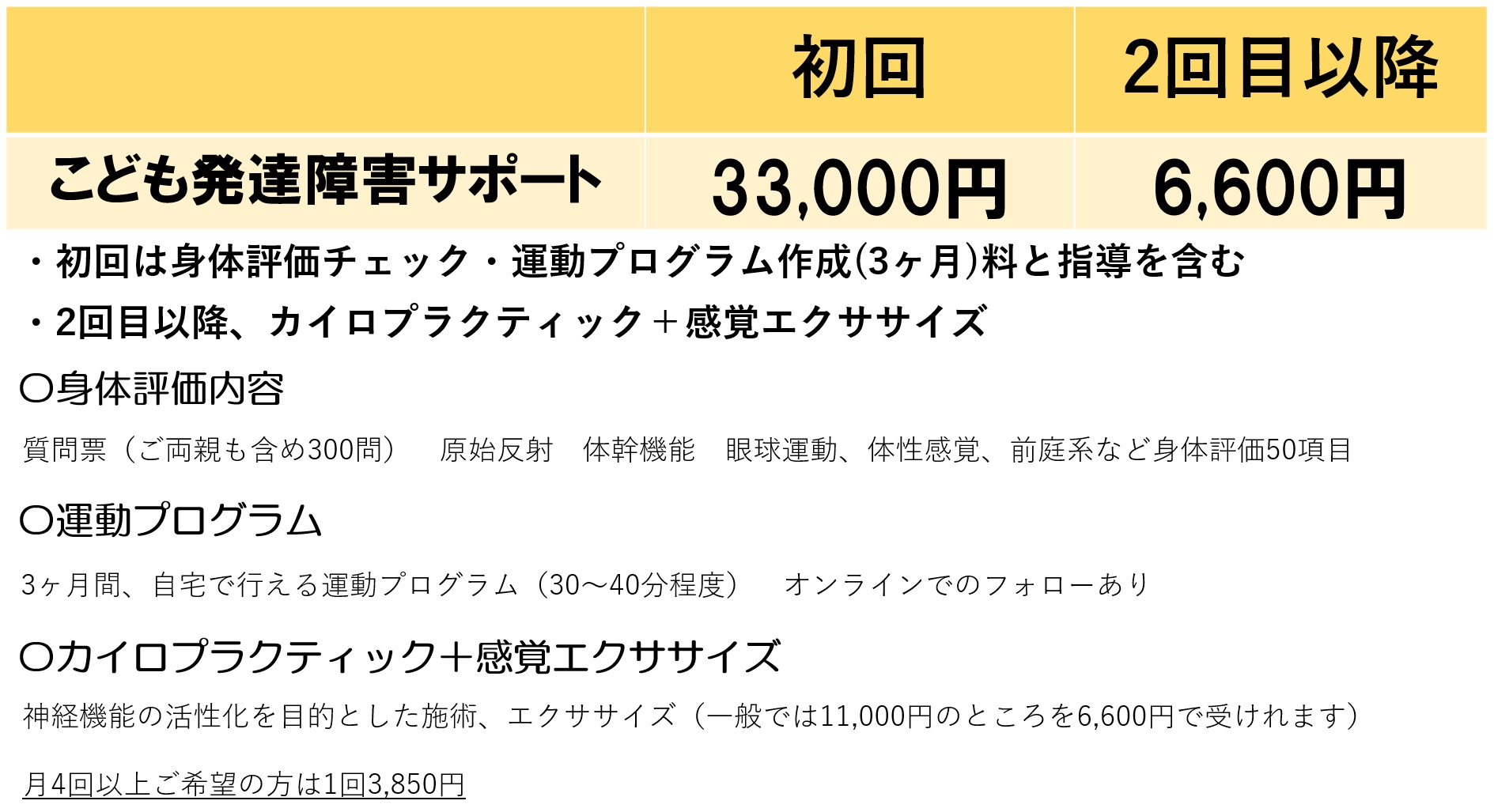

こども発達障害サポート料金

定期的に通われるケースおよびご自宅で運動プログラムを実践されるケースどちらも3ヶ月を1クールとしていきます。

定期的に通われるケースおよびご自宅で運動プログラムを実践されるケースどちらも3ヶ月を1クールとしていきます。

週4回(理想は週2回)以上、通える方は初回料金を20,000円割引といたします。

3ヶ月後には何らかの良い変化がみられること多いため、今までの運動プログラムとご家庭の教育で見守っていくのか、再評価してバージョンアップした運動プログラムを行っていくかご相談させていただきます。

ZOOM相談

発達障害の問題はご家庭や本人によって違い、目的が達成されるのか不安な面も大きいかと思いますので、オンライン、LINEなどでご相談を受付けております。

オンライン(zoom)、ご来店で相談されたい方は、事前のご予約をお取りください。

相談料として1,000円いただきますが、実際にご予約された場合は、相談料1,000円分を値引いたします。

有料相談の概要

時間は45~60分程度いただきます。

円滑にご相談内容に対して回答できるよう事前に簡単なヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入しご返信ください。

また、とくに聞いておきたい質問も事前にいただければ、優先的にお答えできるよう時間の配慮もいたします。

有料相談の主な内容は以下のとおりです。

- ヒアリングシートから考えられる問題点

- ご家庭でもできる簡単なケア方法

- 質問への回答

時間があれば、カイロプラクティック心で行うアプローチ、栄養サポート方法なども解説させていただきます。

無理や予約を取っていただくことはありませんのでご安心ください。

ぜひ、家族で取組んでみたいという方は、相談時、相談後にでもお伝えいただければ、より詳細な質問票をお送りいたします。

運動が楽しくなるように

発達性協調運動障害にかかわらず、運動の苦手は発達障害のこどもに多くみられます。

そして、生活に支障をきたすこともあるため、早めに運動の苦手を克服する対応が必要です。

「発達障害の1つの特性」と諦めないでください。

運動に関係する機能を1つづ紐解いていくと、何が原因で苦手としているかがわかります。

とくに感覚の基礎発達でつまづいていることが多く、それらの発達を促すことが大切になります。

運動ができるようになれば生活に支障をきたさないだけではなく「友達と一緒に外で遊べる」「スポーツ活動に意欲がわく」など社会的なコミュニティーにも参加しやすくなります。

そして、運動の楽しさがわかると運動習慣が身につけやすく健康的な生活を送りやすくなります。

運動の苦手でも解消させてあげたいと考えている親御さんはぜひご相談ください。

発達障害サポートページはこちら

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。