陸上の長距離ランナー、ジャンパー、バレエダンサーに多い足底腱膜炎は、なかなか改善されない足裏の痛みです。

また、自己流で改善させようとしても難しく、さらに悪化させてしまうことがあります。

ただ、足底腱膜炎は原因を知り、正しく対処していけば痛みは改善されます。

ここでは、足底腱膜炎について詳しく書いていきますので、足底腱膜炎と診断されたり、足裏の症状でお悩みの人は、ぜひ読み進めてください。

カイロプラクテイック心のスポーツ障害についての考え方、アプローチ方法はこちらもご参考ください。

パッと読みたい人は見出しをクリック

足底腱膜炎とは?

足底腱膜炎は、足底筋膜炎と言われることもありますが同じ病態と考えて良いです。

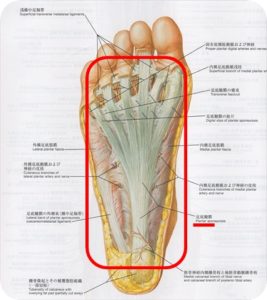

実際に足裏の解剖図をみてもらうと足底腱膜という組織の部分に症状が現れるため、ここでは足底腱膜炎に統一して話を進めていきます。

足底腱膜炎の症状は?

朝一の第一歩目に痛みを感じることが多く、活動することで痛みは軽減しますが運動後に痛みが悪化します。

重度になると体重をかけるだけでも痛みが強まります。

足底腱膜が繰り返しストレスを受けていることで痛み始めるため、思い当たる原因がなく、いつの間にか痛みを感じていることが多いです。

臨床的には、足部に既往歴がある(アキレス腱炎、シンスプリント、捻挫を繰り返すなど)人がなりやすい傾向です。

なぜ足底腱膜は繰り返しストレスをうけやすい?

足底腱膜は、運動時の衝撃吸収、足関節の安定化などの役割があります。

単純には運動の負荷に耐えられないケースもありますが、足底アーチの崩れ(回内足、偏平足など)が一因となって、足底腱膜に過剰なストレスが繰り返されることになります。

そのため、ここでは足底アーチについて説明していきます。

足底アーチの構造

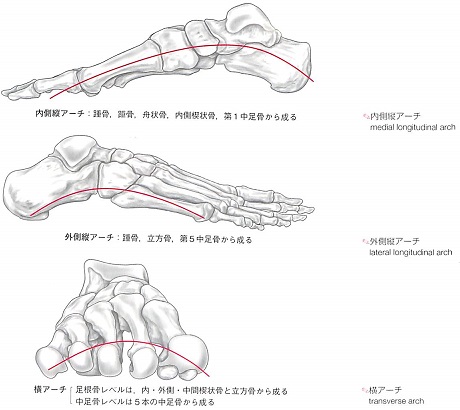

足底アーチは、下の図のように「内側アーチ」「外側アーチ」「横アーチ」の3つで構成され、親指の付け根(母指球)小指の付け根(小指球)踵の3点で体重を支持し、身体の土台として重要な役割を果たします。

足底アーチの構造を維持するために多くの靱帯や筋肉があり、その上を足底腱膜が覆うように付着しています。

出典:運動器疾患のなぜ?がわかる臨床解剖学

足底アーチの主な役割は、衝撃吸収作用であり、足底アーチが崩れることで(偏平足、回内足、ハイアーチなど)衝撃が吸収しきれずに足底腱膜に過剰な負担がかかります。

このことから、足底アーチを正常に保つことも足底腱膜炎の改善、予防になります。

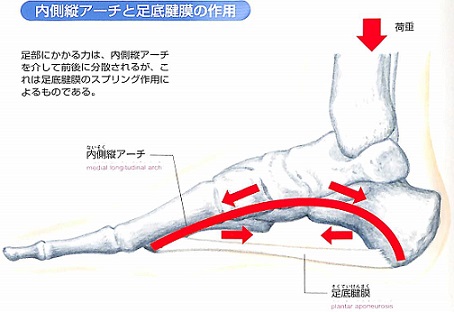

出典:運動器疾患のなぜ?がわかる臨床解剖学

足底腱膜の役割

足底腱膜は、筋肉と違い強度のある組織のため、筋肉のように伸びることはありません。

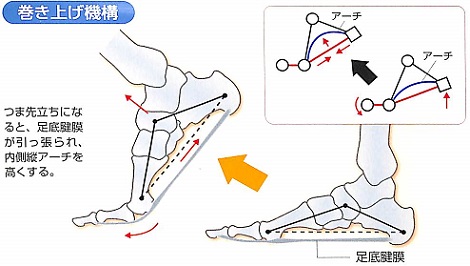

その特性が、歩行やランニングなど動きの中で重要な足底機能である「トラス機構」「ウインドラス(巻き上げ)機構」に活かされています。

出典:運動器疾患のなぜ?がわかる臨床解剖学

図のようにトラス機構は、足底腱膜によって足底のアーチが崩れることを防ぎつつ衝撃吸収作用の役割を果たします。

そして、ウインドラス機構は、足指が曲がることによって足底腱膜が巻き上げられるように引っ張られて足底の緊張が高まり、つま先立ちになっても足底が安定し、推進力を得ることができます。

このように足底腱膜は、立つ、歩く、走るなどの動作で常に負担がかかっていると言えます。

そして、何らかの原因で足底腱膜が過剰に伸ばされるストレスが繰り返されると、足底腱膜炎の症状が現れてしまいます。

足底腱膜炎の診断方法

超音波エコーによる画像診断が一般的で、足底腱膜の腫脹が典型的な特徴です。

レントゲンによる画像診断が行われ、踵の骨にとげ状(踵骨骨棘)のものが確認できる場合もあります。

しかし、骨棘は痛みの原因にはならないという研究報告もあるため、レントゲン検査は重要と言えません。

参考論文⇒https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9387707

最近ではネットの情報を頼りに足底腱膜炎と自己診断される方も多いですが、しっかり検査を行うと足底腱膜炎ではないこともあります。

よく似た症状としては、以下のとおりです。

- 疲労骨折

- 神経絞扼(神経を締め付けている病態):内側踵骨枝絞扼、足根管症候群など

このように足底腱膜炎は鑑別診断も重要になります。

足底腱膜炎の病院(西洋医学)の一般的治療

病院での治療は、保存療法(手術以外)が第一選択となります。

痛みが継続する難治性は手術が適応されることがあります。

安静

症状が悪化する活動を中止します。

ただ、安静で改善されるケースは、ほとんどみられません。

服薬

鎮痛剤(非ステロイド性抗炎症剤:ロキソニン、アスピリン、ボルタレンなど)が処方され、一部の人には有効ですが効果のみられないケースが多いです。

この理由としては、後でも説明しますが足底腱膜炎という症状名から炎症が痛みの原因と思われがちですが、実際は炎症での痛みは少なく腱障害による痛みだからです。

コルチドステロイド注射

短期的には効果がありますが、ストレッチと8週間後を比較すると優位な差はみられないという研究報告もあります。

また、注射に伴い断裂や脂肪体委縮のリスクがあります。

装具(ストラスブールソックス)

装具は、寝ている間にふくらはぎのストレッチポジションを維持するように着用させる治療方法があります。

初期症状には効果がみられたそうですが、長期的には効果が少ないという研究報告があります。

体外衝撃波療法

体外衝撃波は腎臓結石を砕く治療として確立されているものであり、最近ではヨーロッパを中心に安全かつ有効とされる治療法でもあります。

ただ、有効性は科学的根拠では示されていないため、日本では難治性足底腱膜炎のみ保険が適用される治療方法です。

近くに体外衝撃波療法を行うところがあれば、試しても良いかもしれません。

運動療法(ストレッチ、筋力トレーニング、タオルギャザー)

足底腱膜は、筋肉ではなく強度の高い組織であるため、筋肉と同じようなストレッチで伸びることはありません。

そのため、足底腱膜のストレッチ効果は期待できないです。

しかし、足底腱膜自体が伸びることはありませんが、少し強め(少し痛みを感じる程度)に行うことによって、足裏の感覚変化(解りやすく言えば、痛みに慣れる)により、痛みが軽減することはあります。

手術

病院での一般的治療の効果がみられない場合は、手術が適応されることもあります。

内視鏡下での足底腱膜解放手術は利点もありますが、神経障害がみられる場合は避けたほうが良いとされています。

今まで挙げてきた病院での一般治療の研究報告は以下の文献を参考にしています。

参考文献⇒https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3687890/#ref19

足底腱膜炎はなかなか治らない?

足底腱膜炎は治療方法もたくさんありますが、複合的に原因が絡み合う複雑な病態です。

そのため、この治療をすれば絶対に治ると言い切れるものはありません。

また、自己診断で治療してしまうと「足底腱膜炎と似ている疾患」「足底腱膜炎の間違った対処方法(ストレッチ、エクササイズなど)などによって悪化させてしまうことがあります。

そして、足底腱膜炎は、病理的には炎症がみられることが少なく腱障害(腱の変性)です。

そのため、自己流でよく行われる湿布、アイシングはほとんど効果がないと考えて良いでしょう。

腱障害は、炎症と違い回復に時間がかかります。

また、足底に過剰な負担をかけている原因が解消されないと腱が回復してもダメージを与えてしまうため、なかなか治らなかったり、痛みが消えても再発したりします。

それが結果として、足底腱膜炎が治らない悪循環に陥ります。

足底腱膜炎がなかなか治い場合は、どのような原因で足底腱膜炎のになったかを考え、それにあったアプローチが必要です。

足底腱膜炎の原因

足底腱膜炎の原因は、日常的に繰り返される足底腱膜へのストレスです。

そのため、足底腱膜にかかるストレスの原因をみつけることが足底腱膜炎の改善させるポイントになります。

骨格・足底アーチの問題

足底アーチが低くても(偏平足、回内足)高いくても(ハイアーチ、回外足)足底腱膜炎の発症リスクが高いです。

足底アーチが低い場合は、足底腱膜が過剰に伸ばされ、足底アーチが高いと衝撃吸収するために足部の機能(トラス機構)が働かず、結果として踵に負担がかかり足底腱膜に影響を及ぼします。

また、足底アーチが崩れる原因は、足部の問題だけではなく下肢のアライメント不良(O脚、X脚)の影響もうけます。

とくに歩行やランニングなどの運動時に回内足、回外足が増長され、足底腱膜にストレスをかけます。

オーバーユース(使いすぎ)

足底腱膜炎は、つま先立ちの肢位(足関節の最大底屈、中足趾節関節の背屈)の活動によって生じやすいです。

そのため、姿勢のキレイなバレエダンサーにも足底腱膜炎は多いです。

スポーツのオーバーユースにおいては、日ごろの身体のケアが重要となります。

中学生以下であれば、発育の個人差もあり、同学年と同じ練習でも質や量が過剰になっていることもあります。

また、高校性以上でも練習量が増え、休息(とくに睡眠)と栄養のバランス(バレエダンサーが体形を気にするあまり、偏食になる)が崩れることで痛めやすくなります。

靴の問題

足に合わない靴、機能性の低い靴(運動に適さない、使い古されているなど)などで長時間のウォーキング、スポーツを行うと足底腱膜炎を発症することがあります。

靴の問題によって足底アーチの崩れ、足の機能低下(親指の可動制限、回内足の増長など)がみられます。

筋機能の問題

足底腱膜炎は、後面の筋肉(臀部周辺の筋肉、ハムストリング、ふくらはぎの筋肉)の緊張と関連すると言われています。

また、足底アーチの形成を補助している筋肉は多数あり、それらが協調して動く必要があります。

筋肉の機能低下がみられると足底アーチを維持できなかったり、運動連鎖が正常に行われないことで足底腱膜にストレスがかかります。

足趾の伸展制限および股関節の伸展制限がある場合、日常的に歩くだけでもふくらはぎの筋肉が過剰に使われるため、足底腱膜炎やアキレス腱炎などを発症しやすいです。

関節の機能障害

足関節は26の骨が連動しています。

そのため、関節が正常に動かないことで衝撃吸収作用や安定性が保てずに足底腱膜にストレスがかかります。

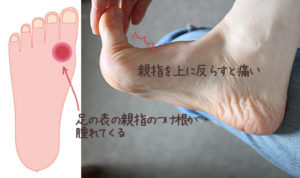

とくに親指(母指)の背屈(スネに近づける動き)が行われないと理想的な推進力が得られません。

そのため、ジャンプやダッシュで過剰に足底腱膜に負担がかかり痛めてしまうことがあります。

原始反射

原始反射は、生まれつき備わっている反射であり、成長とともに大脳皮質でコントロールされます。

しかし、成長過程において何らかの原因によって原始反射をコントロールできずに成長したり、ストレス、脳の疲労などによりコントロールできなかったりします。

原始反射をコントロールできないと無意識の状態で原始反射の特性が出現してしまいます。

歩行では緊張性迷路反射(TLR)の出現によって踵やつま先に偏った荷重をかけてしまうことがあり、足底腱膜への負担が大きくなります。

非対称性緊張性頸反射(ATNR)は、左右の手足の協調運動がスムーズにできないことで正常な関節運動、筋肉の協調運動が妨げられ足底腱膜に負担をかけます。

このように原因はたくさんあり、複数の原因が絡んでいることがほとんどです。とくに筋機能や関節障害は栄養や過去の外傷など複数の原因が潜んでいます。

足底腱膜炎のセルフケア

足底腱膜炎のセルフケア方法は多くありますが、検証もしつつ効果のあるものをご紹介します。

ただ、足底腱膜炎になった原因に合わなければ悪化する可能性もあり、ご自身でも効果を検証しながらお試しください。

筋膜リリース

最近では筋膜リリースと称して、テニスボールやフォームローラーを使用して筋膜を伸ばす方法が注目され始めました。

足底腱膜炎においても下の写真のようにフクラハギや足裏の筋膜リリースが紹介されていることが多いです。

足底腱膜炎とフクラハギの柔軟性は関連があるとされ、フクラハギの後ろをフォームローラーやテニスボールなどでコロコロして可動域が広がるようであれば(足首が曲げやすくなる)続けてみると良いでしょう。

ただ、一般的には筋膜を押し広げるようなイメージが強く痛くてもゴリゴリと強く押してしまいがちですが、心地よいレベルで行いましょう。

世間的に筋膜と言われる部分には、筋肉にはない神経受容器(圧を感じるセンサー、振動を感じるセンサーなど)があり、それらに刺激がいくことで結果として可動域が上がります。

このようなことから、軽めの刺激でも充分です。強くしても効果は変わらず、場合によっては余計に固くなる可能性もあるため、強く行うのは止めましょう。

足裏については、足底腱膜(足底筋膜)を伸ばしましょうとされているようですが、足底腱膜は筋肉とは違う組織構造で筋肉のような弾性(ゴムのように伸び縮みする)はありません。

そのため、ストレッチ(伸ばす)という意味では語弊があります。

テニスボールでコロコロすることで、今までにない刺激が足裏の神経受容器に伝わり、痛みに変化が現れることがあります。

極端に言えば皮膚を長くつねっていれば、初めは痛くても慣れて痛みが減ってくるようなイメージで良いかと思います。

インソール

足底アーチの崩れから足底腱膜炎を発症することを考えれば、インソールは有効と考えられます。

インソールの効果があるという研究論文もあるため、検討してみる価値はあります。

ただ、インソールにもオーダーメイドから100均のものまで幅広くあり、どれが良いのか迷う人のほうが多いです。

個人的にはオーダーメイドで足型をとるだけではなく、細かいパーツまでオーダーできるSIDASがおすすめです。

オーダーメイドでなくても足底アーチの基本をおさえた3点支持理論のインソールも効果があります。

しかし、インソールを使用してすぐに痛みが取れるわけではなく、他の問題(運動強度、靴の問題など)の問題も改善したほうが良いでしょう。

カイロプラクティック心が取り扱っているインソールはこちら

ストレッチ

ストレッチも細かく言えば、行ったほう良い筋肉、行わないほうが良い筋肉があり、人それぞれ違います。

先に紹介した筋膜リリースも同様です。

足底腱膜炎では靴の問題や足底アーチの崩れによって、親指が写真のように曲がりにくい人がいます。

そのような人は、写真のような方向に親指をストレッチしてあげると良いです。

出典:http://blog.livedoor.jp/haru456-good/archives/41621445.html

セルフケアもその人の原因にあっていれば、痛みの軽減は可能です。ただ、基本的には原因が多数あり複雑に絡んでいることが多く、セルフケアも個人に合わせて微調整することが望ましいため、基本的には専門家に相談したうえで足底腱膜炎の改善を行うことが早期の改善につながります。

カイロプラクティック心の足底腱膜炎アプローチ

カイロプラクティック心は、関節や筋肉の評価、アプローチだけではなく原始反射、機能神経学、NKTなどの神経系の評価も行うなど、「何が原因か?」を追求するため検査を重要視しています。

また、人それぞれ違う原因に合わせたアプローチ方法で施術を行うとともに早期改善を目指してホームケア方法、靴の選び方、生活習慣の見直しなどのアドバイスもさせていただきます。

足底腱膜炎の施術

- 膝、股関節の可動域検査

- エクササイズ道具

- 足関節調整

- スポーツスクール身体の使い方指導

関節障害、筋骨格系の問題、原始反射⇒関節運動学的テクニック、カイロプラクティックアジャストメント

バイオメカニクス異常、モータコントロール異常⇒NKT、

筋筋膜性⇒筋伸張テクニック、ストレイン・カウンターテクニック

フォーム、身体の使い方の問題⇒エクササイズ指導

カイロプラクティック心は施術歴15年の施術者が責任をもって一人で担当させていただきます。

また、安心して施術を受けていただけるよう現在も文献を読んだり、セミナー、勉強会にも出向いて知識と技術向上に努めております。

足底腱膜炎のテーピング

足底腱膜炎のテーピング方法も色々ありますが、貼り方によっては痛みの軽減がみられます。

一般的には固定してアーチを高めるテーピング方法が多いようですが、歩いたり走ったりする場合は足の機能を低下させないために固定はしないほうが良いと考えています。

カイロプラクティック心では、足の機能を維持、向上させることを目的にテーピングを使用します。

スポーツ競技を中止したとしても立つ、歩くまでの制限はできません。

また、ある程度の痛みが抑えられるのであれば、リンパや血液循環を改善させる目的で軽い運動も行っていくことが早期改善につながります。

足底腱膜炎にインソール

カイロプラクティック心は、3点バランス保持理論のBALANCEインソールの代理店です。

3点バランス保持理論は以下のとおりです。

もともと人間は足裏の踵骨、親指根元の種子骨(拇趾球)、小指根元の中足骨(小趾球)の三点を支点として、二足歩行が可能となりました。 三点BALANCE保持理論とは、この三支点にバランス調整を行うことで、より支点保持力を高め、内外の縦足弓や横足弓の働きを活性化させて、 質の高い重心バランスに調整すると共に、「第2の心臓」として循環機能を活性、補助させる事を目的としています。

足底腱膜炎の改善には、足底アーチを日常でも機能的に保っていくためにインソールも1つの手段として有効です。そのため、足底アーチの崩れが強い人や検査でインソールが効果的と考えられるひとには、インソールも提案させていただきます。

※強制的に購入していただく必要はございません。

カイロプラクティック心は足の専門知識があります

カイロプラクティック心は、現在販売しているインソールだけではなく、以前は足型をとりその人に合ったパーツ選択してオーダーメイドインソールを作成するために身体評価もしていました。

- SIDSインソール認定証

- コンフォマーブルベーシック認定証

このような経緯からインソールについてのメリット・デメリットまで幅広くアドバイスさせていただきます。

また、インソールだけがよくても靴が悪ければ、足の問題は解消されにくいです。

そのため、靴の選ぶポイントもアドバイスさせていただきます。

カイロプラクティック、整体でも足の各関節、筋肉をしっかりと検査して施術できるところは多くはありません。

カイロプラクティック心は、インソール作成業務にも携わってきたこともあり、足からの調整は得意です。

足底腱膜炎は、症状によっては長引く手強いケースもありますが、足の症状については自信をもって施術からアドバイスまでさせていただきます。

足底腱膜炎の痛みは改善できます

足底腱膜炎は、保存療法で十分改善すると言われています。

ただ、足底腱膜炎は、今まで書いてきたように原因はセルフケア方法などとても多くあり、足裏だけの治療や自己流のセルフケアだけでは、なかなか改善しないことも多いです。

そのため、「足底腱膜炎が治らない」とあきらめる前に一度はカイロプラクティック心にご相談ください。

早くスポーツ競技に復帰したい、早くバレエやダンスを踊れるようになりたい、趣味の旅行にも行きたいなどその想いに応えられるよう全力でサポートさせていただきます。

足底腱膜炎がなかなか良くならない人でも、一緒に頑張って改善させましょう。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。