パッと読みたい人は見出しをクリック

H5見出しa

緊張型頭痛は、主に後頭部を中心に頭全体(おでこや目の周り)の鈍痛がみられ、生涯有病率30~78%とされる一般的な頭痛です。

病院では薬物療法が中心となりますが、緊張型頭痛の原因として姿勢、過剰な筋緊張、頸部の機能異常などがみられることもあり、カイロプラクティックでも改善可能です。

なるべく薬の服用を抑えたい、病院やマッサージなどでは頭痛の頻度が変らない人は、カイロプラクティック心の施術をお試しください。

ここからは緊張型頭痛について詳しく解説していきます。

片頭痛の方はこちらもご参考ください。

カイロプラクテイック心の頭痛全般の考え方はこちらもご参考ください

緊張型頭痛について【後頭部、おでこ付近の頭痛】

主に後頭部、おでこ付近の頭痛がみられる緊張型頭痛は一般的に多くみられますが、主な特徴は以下のとおりです。

- 圧迫感、締めつけ感のある頭痛

- 30分~7日間継続することがある

- 両側性(後頭部・おでこ全体、左右の側頭部など片側だけの痛みではない)

- 日常的な動作で痛みが悪化しない

- 悪心や嘔吐がない

- 光や音の過敏性がない、もしくはどちらか一方

参考文献:日本頭痛学会 慢性頭痛の診療ガイドライン

国際頭痛学会では頭痛が200種類程度に分類されており、緊張型頭痛はその一つです。

また、緊張型頭痛も症状の現れ方によっていくつかに分類されます。

分類

国際頭痛分類3版では、緊張型頭痛は以下のとおり分類されています。

2.1 稀発反復性緊張型頭痛

2.1.1 頭蓋周囲の圧痛を伴う稀発反復性緊張型頭痛

2.1.2 頭蓋周囲の圧痛を伴わない稀発反復性緊張型頭痛

2.2 頻発反復性緊張型頭痛

2.2.1 頭蓋周囲の圧痛を伴う頻発反復性緊張型頭痛

2.2.2 頭蓋周囲の圧痛を伴わない頻発反復性緊張型頭痛

2.3 慢性緊張型頭痛

2.3.1 頭蓋周囲の圧痛を伴う慢性緊張型頭痛

2.3.2 頭蓋周囲の圧痛を伴わない慢性緊張型頭痛

2.4 緊張型頭痛の疑い

2.4.1 稀発反復性緊張型頭痛の疑い

2.4.2 頻発反復性緊張型頭痛の疑い

2.4.3 慢性緊張型頭痛の疑い

出典:国際頭痛分類第3版

いくつかある診断基準の項目に沿って各緊張型頭痛に分類されます。

そして、1項目だけ基準を満たさない場合は「疑い」に分類されます。

なかには治療方針の異なる「片頭痛の疑い」に当てはまるケースもあり、診断が難しいケースもあるそうですが、情報を精査し可能性の高いほうが選択されます。

診断基準

症状の程度、症状が現れる頻度、随伴症状の有無など国際頭痛分類3版の質問票に沿って診断されます。

そのため、病院を受診する場合は、「痛みが1ヶ月の間にどれくらい発症するのか」「頭痛に伴う症状がないか」「頭痛を感じる部位」などを明確に記録しておくと、診断の間違いも少なく治療方針も立てやすくなります。

一般的な緊張型頭痛の治療(病院の場合)

緊張型頭痛の治療は、急性期治療と予後治療に分けられます。

急性期治療

急性治療は薬物療法が中心であり、薬物乱用頭痛を引き起こさないよう注意することが重要とされています。

処方される主な薬は鎮痛薬【アセトアミノフェン】と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)【アスピリン、イブプロフェンなど】です。

他にはカフェイン配合剤の併用療法もあり即効性はありますが、依存性もみられるため注意が必要です。

また、最近では反復性緊張型頭痛に選択的COX-2阻害薬の有効性も報告されています。

これらの薬物療法に効果がみられない場合は、片頭痛である可能性もあります。

薬物療法以外の療法

薬物療法以外は、病院で行われていないこともありますが、以下の療法に有効性があると言われています。

- 精神行動療法

- 運動プログラム

- マッサージ(リラクゼーション)

- 鍼灸

予防治療

急性治療での改善が乏しいケースに、予防治療は検討されます。

予防治療は、頭痛の原因が心理的ストレスや感情障害が起因していると推測されているため、抗うつ薬の処方が中心となります。主な薬は以下のとおりです。

- 抗うつ薬

- 抗不安薬

- 筋弛緩剤

予防治療では、急性治療で行われる非薬物療法が行われることもあります。

緊張型頭痛には薬が有効?

緊張型頭痛は、日常生活の影響が少なく、市販薬で症状が抑えられるため、病院を受診しない人が少なくありません。

しかし、薬の服用は科学的根拠も示されており安全な治療法の反面、薬の乱用には注意が必要です。(薬の副作用に頭痛があったり、薬物乱用性頭痛を引き起こしたりします)

予防治療で処方される抗うつ薬は予防効果がないというレビュー(複数の研究をまとめた文献)もあり、副作用の側面から長期の服薬は中止することも考慮されます。

このようなことから長期的(1ヶ月に数回の服薬が継続される)な服薬をしている緊張型頭痛は、服薬以外でも頭痛を軽減させる方法をみつけていくことも大切ではないでしょうか。

緊張型頭痛の原因

はっきりとした原因は解っていませんが、末梢性(筋肉、顎関節や頸機能障害など)と中枢性(中枢性感作、痛覚処理の異常など)の2つの要因があると言われています。

筋肉の問題

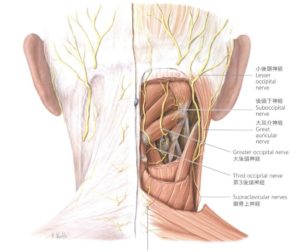

出典:プロメテウス

図の黄色の部分が神経であり、筋肉の間を通って頭部に向かっています。

そのため、何らかの原因で筋肉が緊張してしまうと神経を圧迫してしまい、頭痛を引き起こします。

ただ、僧帽筋や側頭筋などの状態を調査し、頭痛と関与しないと報告されている研究もあります。

もう一つ筋肉の問題として、関連痛の影響で現れる頭痛です。

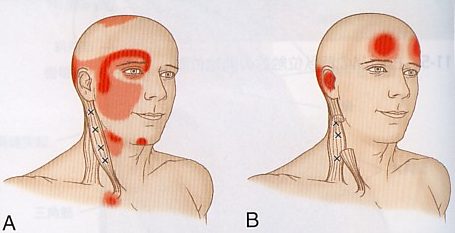

出典:筋骨格系の触診マニュアル

図の✖印の部分が過緊張を引き起こすことで、関連痛が赤い部分に現れることがあります。

この図の筋肉(胸鎖乳突筋)以外でも頭部に関連痛を引き起こす筋肉があり、咀嚼筋を含めた頭頚部の筋肉が頭痛の原因となります。

顎の機能異常

かみ合わせの悪さ、顎関節の機能異常などにより、咀嚼筋(顎を動かす筋肉)への負担が大きくなることによって、頭痛を引き起こすことがあります。

顎関節は頸部と連動するため、顎以外の問題によって異常をきたすことがあります。

姿勢

慢性頭痛の診療ガイドラインには、うつむき姿勢も緊張型頭痛の危険因子とされています。

姿勢の影響は、顎関節の機能異常や筋肉の過緊張を引き起こすため、頭痛の危険因子になると考えられます。

最近では、スマホの普及によってうつむき姿勢が多くなっていることも考えられます。

脳(中枢神経)の機能異常

緊張型頭痛では、筋収縮を抑制する機能および疼痛抑制システムの異常が指摘されています。

脳自体は重大な疾患がなかったとしても、何らかの原因で機能が低下します(飲酒、運動不足、ストレスなど)

中枢神経の機能を正常に保つには、栄養(糖)、酸素、刺激(身体を動かす、光や音、匂いなど外的環境刺激など)が必要とされています。

日々のストレスや鼻呼吸ができないなどによる酸素供給不足、クセや環境による刺激不足が起因して中枢神経の機能低下がみられます。

また、本来は糖不足は稀ですが、機能性低血糖がみられ糖代謝(糖をエネルギーに変換する)に異常がみられるケースもあります。

これが結果として、頭痛の原因となることも少なくありません。

自律神経の乱れ

緊張型頭痛は僧帽筋の血流不足が示されており、交感神経の過剰興奮が起因していることが考えられています。

中枢神経の機能低下が影響していますが、生活習慣の乱れ(睡眠不足、不規則な生活など)ストレスも原因となります。

急性ストレス反応とも呼ばれる「闘争・逃走反応」があり、交感神経が活発に働きます。

この状態では呼吸数、心拍などの上昇、筋肉への血流量増加、消化機能の抑制など筋肉がより強く働くようになります。

ストレスや生活習慣の乱れにより交感神経が活発になった状態が続けば、筋肉は過剰に緊張し続けるうえ、栄養を供給する消化器官は抑制され筋疲労を回復できず、悪循環に陥ります。

このようなことから、ストレスは色々な病気の原因とされます。

緊張型頭痛のセルフケア

頭痛の頻度、重症度が増大するとセルフケアだけでは頭痛の解消は難しですが、月に1回程度もしくは、生活に支障がでない程度であれば、セルフケアを実施するだけでも頭痛軽減の効果がみられます。

薬を乱用することで頭痛を引き起こすこともあるため、薬に頼らず頭痛を解消できる方法もお試しください。

頭痛体操

慢性頭痛診療ガイドラインでも頭痛体操は、推奨されています。

- 腕振り体操

- 肩を回す体操

1日2分程度の体操のため、手軽に行えます。

呼吸

呼吸は、身体や脳に大切な酸素を供給します。

また、姿勢は脳がコントロールしている側面もあるため、姿勢改善に重要となります。

呼吸と姿勢は相互関係にあります。姿勢の悪さが正しい呼吸を妨げ、良くない呼吸が姿勢を悪くするということです。姿勢は脳がコントロールしているもので、単純に筋力や筋肉の長さによって形成されるものではありません

呼吸のポイントは、鼻で吸い、口から長めに吐く(少なくとも吸った時間と吐く時間は同じにします)ことです。

吐くことを意識すると副交感神経が優位に働くようになり、自律神経の乱れにも有効的に働くことが考えられます。

また、日常的には鼻で吸って、鼻ではく鼻呼吸を行うことが大切です。

呼吸についてはこちらもご参考ください。

姿勢

一般的な猫背とされる頭部が前へ移動している姿勢は、口呼吸が影響しているケースも多く、口呼吸の自覚がある人は、鼻呼吸を意識していくことが大事です。

また、姿勢を意識するあまり、背筋を伸ばすことだけを行う人が多く、呼吸が浅くなってしまいます。

姿勢は意識するものではなく、脳が環境に応じて適切にコントロール(姿勢制御)しています。

そのため、意識して姿勢を維持することは疲れるだけで意味はありません。

姿勢を意識するのではなく、まずは30分に1回は姿勢を変えるようにします。(デスクワークであれば、30分1回その場で立ち上がる程度でも十分です)

カイロプラクティック心の緊張性頭痛アプローチ

カイロプラクティック心は、身体評価を重視してその人の頭痛の原因を考えながらアプローチしていきます。

また、機能神経学、NKTなど神経機能も評価していくことで中枢神経系の問題にも対応していきます。

末梢の問題であれば(筋肉の問題、顎関節頸部のの機能障害など)筋骨格系のアプローチ、中枢神経系の問題であれば神経系エクササイズも取り入れていきます。

このように多角的な視点から原因を考え、それらに合わせたアプローチ方法で、どこに行っても良くならなかった頭痛も改善していきます。

頭痛の原因に合わせ、いくつかの改善方法を選択できることがカイロプラクテイック心の特徴でもあります。

施術

- 機能神経検査

- 頭蓋骨の調整

- 施術

- ホームケア指導

中枢神経系の問題⇒関節運動学的テクニック、カイロプラクティックアジャストメント、眼球運動、バランスエクササイズなど

末梢神経系の問題⇒筋伸長テクニック、カイロプラクティックアジャストメントなど

ホームケア指導⇒栄養、簡単なエクササイズ

カイロプラクティック心は施術歴15年の施術者が責任をもって一人で担当させていただきます。

また、安心して施術を受けていただけるよう現在も文献を読んだり、セミナー、勉強会にも出向いて知識と技術向上に努めております。

筋骨格系へのアプローチ

日常的になっている姿勢や動きのクセなどによって、筋肉の伸張性の低下、関節運動の異常などがみられることが多く、施術によって筋骨格系の問題をアプローチしていきます。

また、緊張型頭痛の原因の1つと考えられている顎関節へのアプローチが可能です。

姿勢改善

姿勢は、感覚器の情報(前庭系、視覚、体性感覚)を脳(中枢神経系)が受取り、それを処理して、そのときの環境に合わせて適切な姿勢をコントロールします。

姿勢と言っても立っているだけといことはほとんどなく、動いていたり、荷物を持ったりするなかで最適な姿勢を保つ必要があります。

姿勢の悪さも緊張型頭痛の原因とされていますが、立った姿勢だけが良くなったところで意味はないです。

カイロプラクテイック心では、中枢神経系を介した姿勢制御から、姿勢改善を目指しています。

エクササイズ

頭痛体操のように、緊張型頭痛には運動も効果的です。

また、中枢神経系の機能異常を改善するためにもエクササイズは大切になります。

カイロプラクテイック心では、中枢神経系の評価を行い、その人に合ったエクササイズを指導いたします。

エクササイズについて詳しくはこちら

栄養サポート

栄養不良によって、頭痛は引き起こさることも多いです。

とくに女性はホルモンバランス、月経などによって、十分な栄養補給が必要ですが、間違ったダイエットや不規則な食生活などによって、栄養不良が起きていることもあります。

カイロプラクテイック心では、栄養の観点からもカウンセリングで問題点が考えられれば、アドバイスいたします。

緊張型頭痛を解消して快適な生活を

緊張型頭痛は、日常生活に支障が出ることは少ないですが、長期的には薬剤性頭痛、慢性頭痛に進展してしまうことがあります。

そのため、薬に頼るだけではなくこのページで紹介したセルフケアをお試しいただき、薬以外の対処法を身につけていくこともお勧めします。

緊張型頭痛の原因はセルフケア、服薬だけでは対処しきれないケースもあり、カイロプラクティック心の施術を受けていただくことで、中枢性、末梢性の問題も解消されやすく、頭痛を加速度的に改善させていくことも可能です。

「頭痛の薬を減らしたい」「なるべくなら頭痛で薬を飲みたくない」「頭痛で仕事や育児、家事に集中できない」という人は、ぜひカイロプラクティック心にご相談ください。

一緒に頭痛を解消していきましょう。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。