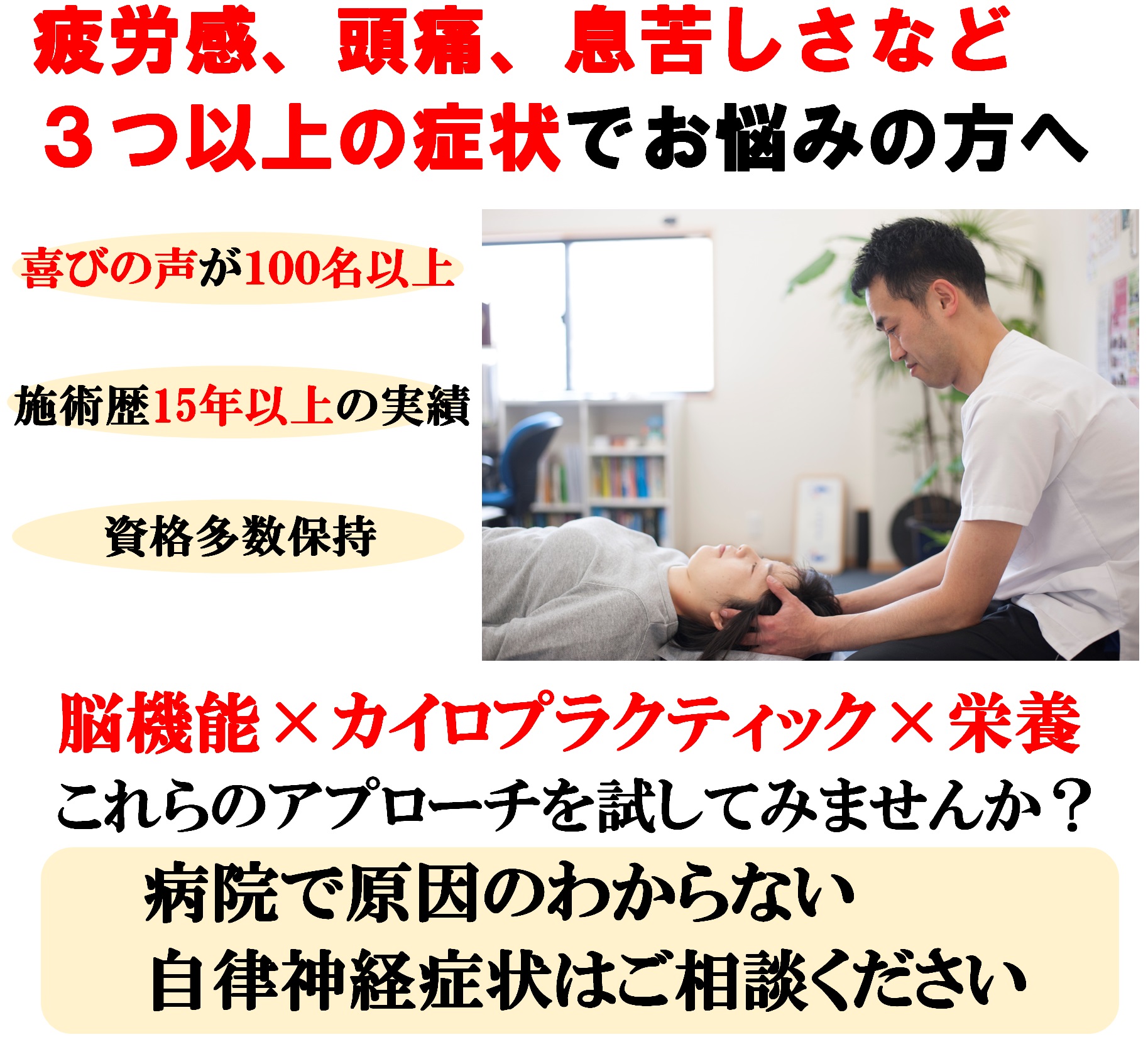

自律神経失調症を脳機能から紐解くアプローチ

自律神経失調症は、正式な病名ではなく、身体の不調の原因がハッキリしないケースに自律神経失調症と医師から告げられることがあります。

そして、ストレスや心理面が原因と考えられ、心療内科、精神科などを勧められることも少なくありません。

自律神経が乱れる原因はストレスだけではなく、生活習慣(食事、起床時間など)身体の機能低下(脳のアンバランス、内臓の不調など)もあります。

そのため、ただ精神薬や症状に対する処置(睡眠薬、血流改善する薬など)だけでは、症状が改善されないケースも少なくありません。

カイロプラクティック心では機能神経学(脳を含めた神経系)やHRV(

そして、評価にもとづいた施術、感覚エクササイズ、食事サポートなど一人ひとりに合わせてアプローチしていきます。

1つでも当てはまる人は、いますぐお電話もしくはLINEでご予約ください。

お悩みを解決して快適な生活を手に入れるお手伝いをさせていただきます。

LINEからもお問い合わせ・ご予約が可能です。

パッと読みたい人は見出しをクリック

自律神経症状が改善された喜びの声

自律神経症状が改善されたキッカケをご覧ください。

伊勢市 30代 女性 めまい、脚に力が入りにくい

他の整体、整骨院では改善されなかった。

悪い所やふらつきなどすぐなおしてもらえて感謝しています。

30代 女性 息苦しさ、疲労感、倦怠感

数ヶ月の間、良くなったり少し悪く戻ったりと繰り返しましたが、気づいた頃には前とかわらず、身体を動かせるようになり、痛みも感じなくなってきました。

伊勢市 30代 男性 首のコリ、手足の動かしにくさ

神経内科では異常なし、精神科で抗うつ剤を処方され服薬

症状が毎回微妙に変わり、難しかったと思いますが、そのときに合わせた施術していただき、だんだん良くなっていきました。

カイロプラクテイック心は、施術だけではなく脳機能、栄養など日々アップデートし、1日でも早く体調が回復するとサポートさせていただきます。

自律神経失調症とは

自律神経失調症は、交感神経と副交感神経の2つから成り立つ自律神経のバランスが崩れた場合に起こる症状の総称とされていますが、国際的には認知されていない病名です。

以下はWikipediaからの引用です。

日本心身医学会では「種々の自律神経系の不定愁訴を有し、しかも臨床検査では器質的病変が認められず、かつ顕著な精神障害のないもの」と暫定的に定義されている。疾患名ではなく「神経症やうつ病に付随する各種症状を総称したもの」というのが一般的な国際的理解である。

自律神経の乱れの原因にはうつ病、パニック障害、過敏性腸症候群、副腎、甲状腺などの疾患が隠れていることもあります。

このようなことから、自律神経失調症は病名ではなく症状を指す言葉のため、自律神経失調症を引き起こしている疾患がないかをまず検査する必要があります。

自律神経失調症の診断方法

なぜ病名ではない「自律神経失調症」と診断されるのでしょうか?

以下は日本臨床内科医会からの引用です。

正式な病名でないこの言葉が多用されるのは、暫定的に自律神経失調症と診断して、適切にストレスを管理し対症的治療をすれば、重度のうつや神経症に至ることなく、症状が軽快することが多いからです。また、患者さんも医師に「自律神経失調症で、大きな病気ではありません」といわれると安心できるという面もあります。

引用元:日本臨床内科医会

病院の検査では異常が見当たらない自律神経症状を「自律神経失調症」として、そこから症状を悪化させないための暫定的な診断となります。

そして、自律神経失調症を4つのタイプに分類して対処することになります。

本能性自律神経失調症

生まれつき(先天的)の体質が原因とされ、自律神経の調節が苦手なタイプです。

「体力に自信がない」「低血圧」「虚弱体質」の人に多くみられます。

日常生活のストレスが関与していることもなく体質が原因とされるため、生活習慣(食事、睡眠、運動など)の見直しが効果的とされます。

神経症型自律神経失調症

心理面によって自律神経が乱れやすいタイプです。

「体調の変化に敏感」「クヨクヨしがち」の人に多くみられます。

そのため、精神的なストレスで体調を崩しやすく感情の変化が身体の症状に現れやすいです。

心身症型自律神経失調症

日常生活のストレスが原因となるタイプです。

自律神経失調症に多くみられるタイプであり、「几帳面」「努力家」「まじめ」の人が陥りやすいです。

抑うつ型自律神経失調症

心身症型自律神経失調症がさらに進行し、慢性的なストレスが原因となりうつ症状(やる気が起きない、気分が沈みがちなど)もみられるタイプです。

また、精神面だけではなく肉体面(頭痛、微熱、だるさ、食欲不振、不眠など)の症状もみられ、長い間不快な症状が続くことが多いです。

そのため、病院では抗うつ薬が処方されることがあります。

自律神経失調症は何科?

自律神経失調症は先に説明したとおり、正式な病名ではありません。

そのため、まずは自分の症状にあった専門外来を受診しましょう。

- めまい、耳鳴り⇒耳鼻科、神経内科など

- 頭痛⇒頭痛外来

- 動悸⇒心臓血管外科、内科など

- 睡眠障害⇒内科、呼吸器内科など

- 頻尿、残尿感⇒泌尿器科

- 心の問題(やる気がでない、不安が強いなど)⇒精神科、心療内科

なかには自律神経失調症とよく似た症状が現れる甲状腺の機能障害、副腎疲労症候群、リッキーガット症候群といった問題が隠されていることもあります。

注意)副腎疲労症候群、リッキーガット症候群は最近の概念であり正式に医学会で認められていないため、診断できる病院も多くはありません。

身体に異常がみあたらなければ、自律神経失調症の疑いとして治療が開始されます(必要に応じて適切な専門医を紹介してもらえるケースもあります)

治療

- 薬物療法(症状に合わせて抗不安薬、抗うつ薬、睡眠導入剤など)

- 心理療法(一般心理療法、自律訓練法、バイオフィードバック療法など)

- 生活習慣の指導(不規則な生活、食事の偏食など)

自律神経に効果的に作用する薬はありません。(もちろん、市販薬もありません)

そのため、薬は補助的にその場の辛い症状を和らげるために使用され治療としては心理療法、生活の見直しが主になるようです。

ただ気をつけたいのは、前述したように自律神経失調症は日本独自の概念であり、世界各国では初期のうつ症で抗うつ薬を処方されることはあり得ないそうです。

また、前述したように他の疾患の可能性もあるため、診断内容に納得できないようであれば、安易に抗うつ薬に頼らずセカンドピニオンを利用することをおすすめします。

病院の治療は、悪い部分を専門医が治療するため、脳の機能的な問題があったとしても対処されず、結果として原因不明もしくは精神的な問題として処理され改善が難しいケースがあります。

自律神経失調症の症状

自律神経に前述した特徴があり、身体の多くの器官に関わっているため、自律神経失調症の症状も人によってそれぞれです。

交感神経の過活動と症状の関連性

- 血圧の上昇⇒めまい、だるさ

- 心拍の上昇⇒動悸

- 消化器官の働きが抑制される⇒胃腸障害、便秘、下痢、口や喉の不快感

- 筋肉の過活動(常に身体を緊張させている)⇒慢性的な疲労、頭痛

このように交感神経が活動が続くことで、身体のあちこちに不調をきたす可能性があります。

交感神経が過剰に活動するのは、この後に書いてある脳機能低下が起因していることが考えられます。

自律神経失調症の症状について詳しくはこちらもご参考ください

副交感神経が過活動となるケースはほとんどなく、個人的な臨床経験でも出会ったことはありません。

自律神経症状でみられる不眠症、頭痛などの詳しい記事はこちら

自律神経が乱れる生活習慣

人は自律神経の働きによって、環境に適応しながら生活することができます(暑いときは汗をかき、寒いときは身体を緊張させて体温を上げたりするなど)

そのため、寒暖差の激しい季節の変わり目は自律神経も乱れやすく、体調を崩しやすい人が多くなる理由でもあります。

1日の生活リズムは寝るときが副交感神経が優位になり、昼間の活動時は交感神経が優位に働きます。

1日の生活習慣の乱れによって(夜更かし、食事時間がバラバラなど)自律神経と行動が一致せず、身体に不調和をもたらします。

ライフスタイルから考える自律神経失調症の原因はこちらの記事をご参考ください。

脳機能から考える自律神経失調症の原因

1929年にウォルター・B・キャノンによって初めて提唱された「逃走・闘争反応」というストレス反応があります。

この反応は、恐怖や不安などによる動物の本能として、交感神経を優位に働かせて闘うまたは逃げる準備します。

もう少し具体的に説明すると、自動的に筋肉が活動して戦うもしくは逃げられるように心拍を上げたり、筋肉の血流を送り込む状態となります。

日々、ストレスを感じ続けていると交感神経が優位になる時間が長くなり、自律神経症状が現れやすくなります。

そして、ストレスが長引くと前頭前野の機能が低下することが研究でも解っており、脳機能(中枢神経)を含めた神経システムにエラーが生じます。

そのため、自律神経をはじめとした他の神経系統(迷走神経、前庭神経、疼痛抑制神経回路など)にも問題が生じて様々な症状がみられます。

ストレスと脳機能低下

ストレスが増加するとカテコールアミン、ノルエピネフリン、コルチゾールなどのホルモンが分泌され偏桃体(恐怖や不安を認識する脳領域)が強化され、前頭葉の機能が低下するとされています。

前頭葉は感情や運動、意思決定など重要な役割をになう領域であると共に他の脳領域をコントロールしています。

前頭葉が機能しないと感情のコントロールが難しく、やるべき仕事ができない、やる気がでないなど心理面の問題も生じます。

また、他の脳領域もコントロールできないため、自律神経症状以外の問題も生じている可能性もあります。

- 前庭神経・小脳の機能低下⇒めまい、ふらつき

- 疼痛抑制回路⇒痛みを感じやすい、日によって痛みを感じるところが違う

- 感覚過敏⇒音がうるさく感じる、光がまぶしい、車や電車に酔いやすくなる

- 大脳基底核ループ⇒記憶力の低下、モチベーションの低下など

- 左前頭前野の機能低下⇒うつ症状

- 脳幹の問題⇒感覚過敏、微熱が続く

脳機能低下と自律神経失調症

脳は自分の意思で体を動かしているのは10%程度であり、残りの90%は無意識化(自律機能)と言われています。

自分の意思で心臓や内臓を動かしたり、暑いから汗をかかせたりは当然無意識です。

そして、歩いたり立ったりする動作でも一つ一つ「両足に体重をかけて」「右脚だしたら左手を前へ」など意識することはないことを考えれば理解しやすいかと思います。

脳の機能が低下すれば、自律機能にも影響を与えるため、自律神経失調症の症状が現れやすいです。

脳の神経システム

大まかな脳の神経システムを説明すると前頭葉を含む大脳皮質、視床下部を含む大脳辺縁系、脳幹がお互いに連絡を取りあって身体活動を維持しています。

そして、大脳皮質は大脳辺縁系、脳幹を抑え込むようにコントロールする役割があります。

先に説明したように大脳皮質に含まれる前頭葉が機能低下すると大脳辺縁系、脳幹を抑え込めないため、自律神経のバランスを崩し、脳幹に入る感覚を適切に処理できなくなります。

脳幹は視覚・聴覚・味覚、平衡感覚、肩回りの筋活動などに関与するため、この領域が適切に処理できないとめまい、肩こり、頭痛などの原因になります。

さらに脳幹は反射を統合する役割があり、原始反射がコントロールできないことによって症状が現れるケースも少なくありません。

原始反射の問題

原始反射は、赤ちゃんにみられる反射です。

しかし、何らかの影響により原始反射が大人になっても残っていることがあります。

その場合は交感神経と副交感神経の切り替えが上手くできなかったり、どちらかが優位に働きやすくなっていることが多く原始反射を統合(コントロールできる状態)する必要があります。

とくに自律神経の基礎発達となるモロー反射が統合されていないことが多いです。

原始反射について詳しくはこちら

自律神経のセルフケア方法

自律神経のリズムは「活動的な交感神経⇒昼間が優位」「落ち着いているときの副交感神経⇒夜が優位」というように自律神経のリズムを整えるには、生活リズムを整える必要があります。

おそらく自律神経症状のある方は、ぐっすり眠れない方も多く、規則正しい生活をしたくても出来ないケースがあります。

そこで体内時計を取り戻すために セロトニンの分泌を促す方法をご紹介します。

朝日を浴びる

本来であれば、日の出とともに起き日が沈み暗くなれば、眠るという生活リズムが体内にあります。

しかし、夜も灯りが点くようになり テレビ、スマホ、パソコンなど生活リズムを崩す要因が多くなりました。

まずは眠れなくても朝日が昇れば、日光に当たるようにしましょう。

日光に当たることで、セロトニンが分泌され セロトニンを材料に夜寝るための神経物質であるメラトニンが生成されます。

リズム運動

ひとり一人、心地よいリズムがあると思います。

分からなければ、「イチ、ニー、イチ、ニー」とリズムを刻んでもらえばよいです。

運動は何でも良いですがウォーキングは色々な刺激が入るため、おススメです。

まずは、歩き方は考えずリズムよく足を運び、腕を振って歩いてください。

「ウォーキングも億劫だ」という方は、呼吸でもリズムよく「吸って」「吐いて」を繰り返せば大丈夫です。

他にも手を叩く、足踏みをする、身体を捻るなど リズムよく行えるものであれば、何でもよいのでできることから始めてください。

瞑想

完璧主義の方、将来に不安を感じている方にはおススメです。

瞑想も研究されて、医学的にも良いとされ、最近ではマインドフルネスで検索すると様々な情報を閲覧できます。

やり方としては座る、立つ、寝るなど一番楽な姿勢をやりながら見つけてください。

ゆっくりと呼吸をし、まずは自分の呼吸を感じてください 「吸ってるな」「吐いてるな」感じです。

また、ゆっくりとした呼吸は、自律神経系への介入で科学的にも有効性が示唆されている方法です。

他にも感じられるようになれば「車が走った」「風が気持ちいいな」「足痛くなった」など瞑想中に感じられることに集中してください。

もちろん、雑念もあり色々と考えてしまうこともありますので「今、違うこと考えた」程度に感じてもらえば良いです。

何回やれば? 何分やれば? 細かく気にされる方もいますが、まずは心の向くまま適当にやってください。

始めは心地よさも大切です。

30秒、3回くらししか出来なければ、それでも大丈夫! やってみようと思ったことが前進です。

呼吸機能の低下は、自律神経失調症でみられる不調がみられることもあり、改善していくことは重要と考えています。

カイロプラクティック心で自律神経失調症が改善されるの?

自律神経失調症、うつ症など心の問題と捉えられる症状は、何に対してストレスを感じているかを特定し対処してくことも大事です。

しかし、ストレス以外にも身体的な機能の問題がみられることが多いです。

例えば、呼吸機能の低下、視覚機能の低下、内臓機能の低下などがみられます。

カイロプラクテイック心は、中枢神経系(脳)の機能評価、カウンセリングシート(脳機能評価シート)などを利用して身体的な問題がないかをチェックします。

カイロプラクティック心は、三重県でも取り入れるところが少ない機能神経学を用いて評価しています。

身体の機能を回復させることで自律神経症状も回復が早まる可能性があります。

自律神経症状の症例報告

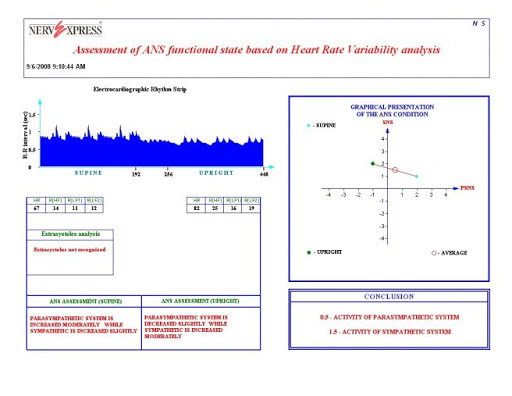

HRV(心拍変動)アセスメントの評価装置【NerveExpress】

心拍変動は、心拍一拍ごとの変動を測定することにより自律神経によって動いている心臓を指標とするため、自律神経の機能評価が客観的に行えます。

クライアントの胸にベルトを巻いて、心拍変動の情報をパソコンへ送り自律神経機能を評価します。(測定時間は約5分)

自律神経を客観的に評価することで、その人に合ったより詳細なアプローチが可能となります。

他の治療方法との違い

自律神経失調症は、鍼灸、漢方、他の整体などでも行われることもあり、血流改善や筋肉の緊張を緩和することによるリラックス効果、ツボ刺激、背骨の歪みなどのアプローチです。

しかし、神経システムの1つである自律神経の問題を、神経システムの観点からアプローチしていません。

言い換えれば、経験だけに頼った療法です。

カイロプラクティック心は、自律神経に関与する神経システムを改善させることを目的とした施術です。

一般的に「神経システムを改善できるの?」と思われる方は多いと思いますが、カイロプラクティックアジャストメントは、脳機能を活性化させる可能性が示唆される研究報告もいくつかあります。

また、脳の可塑性を利用した脳の機能向上を目的としたエクササイズ、生活指導を行います。

神経システムを構築している脳は、可塑性と呼ばれる変化する性質をもってるため、可塑性を促すアプローチにより機能を向上させることができます。

脳の可塑性について詳しくはこちら

また、栄養の過不足(貧血、低血糖など)によって自律神経失調症でみられるような症状もあり、栄養の視点からも症状改善を行います。

他院との大きな違いは、自律神経を構築している神経システムの評価および改善させるアプローチを行うところです。

そして、栄養、カイロプラクティック、感覚エクササイズなど自律神経失調症を改善させるための選択肢がいくつもあります。

カイロプラクティック心の自律神経失調症アプローチ

カイロプラクティック心は検査を重要視し、一人ひとりの原因に合わせたアプローチを行います。

自律神経失調症では、以下のような手法を使うことが多いです。

内臓アプローチ

自律神経症状でも意外に多いのは、内臓疲労や食生活の問題です。

そのようなケースでは、お腹を直接触り、内臓に対してアプローチ(内臓マニュピレーション)します。

また、内臓に関わりのある背骨のカイロプラクティックアジャストメント(腎臓であれば胸椎12番など) 必要に応じて行います。

- 内臓マニュピレーション

- 背骨のモーションパルペーション

栄養の問題によって自律神経失調症のような不定愁訴がみられるのはこちらもご参考ください。

栄養サポート

身体を健全に保つには、栄養状況を改善させることが大切です。

バランスよく栄養を摂取しているつもりでも、調理方法、他の栄養素を過剰に摂取することで、想像以上に栄養不足がみられることがあります。

例えば、糖分を過剰に摂取していると神経系の素材となるビタミンB群が糖代謝に消費され、不足していることが多いです。

とくに不定愁訴を訴える自律神経失調症は、栄養状況の見直しも必要なケースがあります。

病院での血液検査のデーターがあれば、栄養の過不足が予測も可能です。

栄養状況から変えていきたい人は、栄養コンサルティングをご利用ください。

機能神経(中枢神経系)アプローチ

自律神経にも左右差があり 姿勢、簡単な動作確認でどちら側が優位に働いているかチェックします。

直接背骨へのアプローチを行うと共に簡単なエクササイズ(神経系の刺激になります)など神経の機能回復を目的に施術を行います。

神経学的エクササイズ(眼球運動)

2019年にはカイロプラクティック施術後に脳内代謝物の変化が観察された研究報告(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31773541)もあり、然るべき検査を行えばカイロプラクティックアジャストメントでも中枢神経を良い方向へ変化させることが可能です。

詳しくはこちらもご参考ください。

呼吸へのアプローチ

機能神経的なアプローチによる神経系への刺激も、栄養や酸素(呼吸の問題)不足がみられると効果があらわれにくいです。

また、交感神経が優位な状態で生活が長く続くと、呼吸が浅くなりやすく呼吸機能も低下していることも多いため、初期の段階で呼吸へのアプローチは行います。

感覚エクササイズ

脳の可塑性を促すアプローチの研究は、ほとんどが体を動かすエクササイズです。

カイロプラクテイック心でも、エクササイズを介して中枢神経系の機能回復を行います。

感覚エクササイズについて詳しくはこちら

頭蓋骨の調整

自律神経の経路は胸部周辺の背骨を通り、そこから上行し頭部に移行するものがあります。

そのため、頭蓋骨の調整が効果的な場合があります。

また、呼吸がしやすくなったり、身体の緊張が緩和される効果もあります。

自律神経症状を感じる方は、とくに施術後の状態が不安定になりやすく調子が良い日も有れば、調子が悪く感じることもあります。 そのため、施術の度に身体をチェックさせていただき経過を観察しながら、必要に応じてアプローチ方法を変えていきます。

身体の機能向上を目的にアプローチ

身体の機能低下は自律神経失調症でみられる症状が現れることがあります。

例 )

- めまい⇒頸椎性(首の固有受容器の乱れ)

- 耳鳴り⇒顎関節の問題、僧帽筋の問題など(咬合障害)

- 片頭痛⇒内臓の問題(回盲弁、甲状腺、頸椎性など)

- 不眠⇒胸郭の問題(呼吸が深く出来ない)

- 自律神経の乱れ⇒左右脳のアンバランス

自律神経症状が、なかなか改善されない理由にはこのような筋骨格系の機能面の低下が隠れていることもあります。

自律神経失調症と思われる症状でも顎関節や頸椎のカイロプラクティック施術で症状が楽になることも少なくありません。

不定愁訴の改善例はこちらもご参考ください。

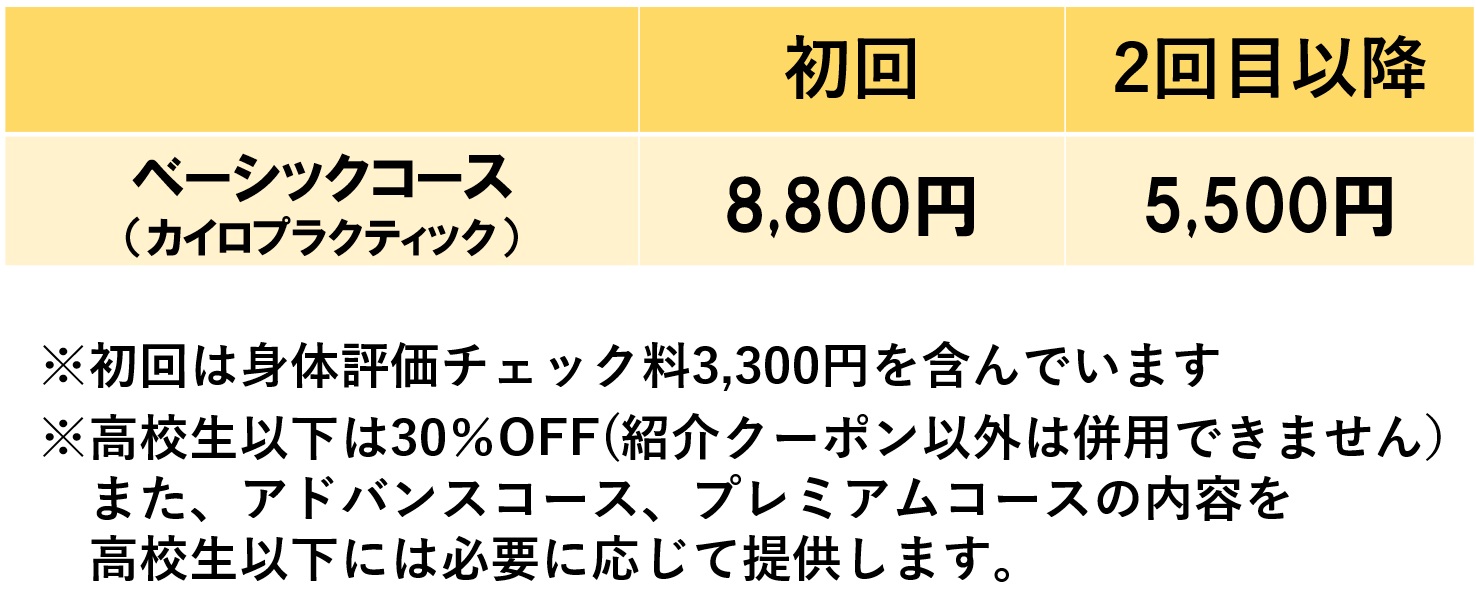

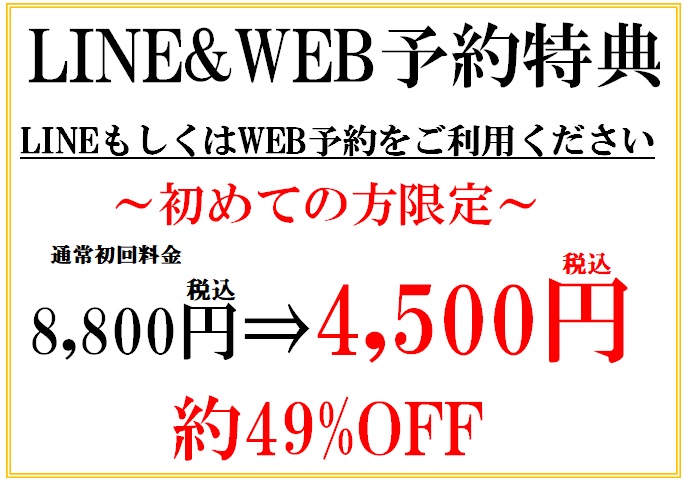

料金

LINE、およびWEB予約をご利用いただいた場合は、特典もご用意しておりますのでよろしければご利用ください。

中枢神経系へのアプローチおよび栄養サポートが必要な場合は、コースが異なります。

初回のカウンセリングおよび施術経過をみて、最適なサポート内容を提案させていただきます。

自律神経失調症と診断されてなかなか改善されないあなたへ

精神的な問題と考えられている自律神経失調症であっても、意外と身体の機能が低下していることが原因であることも少なくありません。

「はやく元気になりたいのに」と考えている人は、カイロプラクティック心に時間をください。

「家族と一緒に休日を楽しみたい」「仕事をバリバリこなしたい」「育児を楽しみたい」などあなたの想いが叶うように精一杯サポートさせていただきます。

一緒に身体を良くして快適な生活を送りましょう。

自律神経失調症の症例報告

ZOOM相談

自律神経失調症の症状は多様であり、ご自身の体調が回復するか不安な面も大きいかと思いますので、オンライン、LINEなどでご相談を受付けております。

オンライン(zoom)、ご来店で相談されたい方は、事前のご予約をお取りください。

相談料として1,000円いただきますが、実際にご予約された場合は、相談料1,000円分を値引いたします。

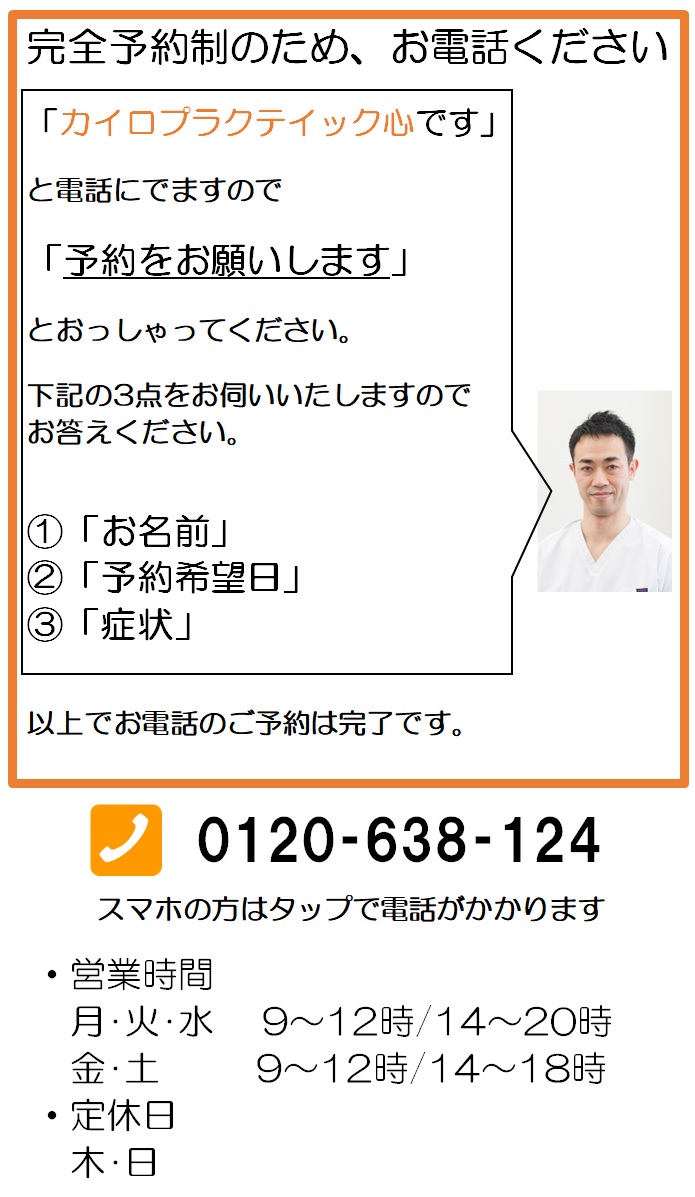

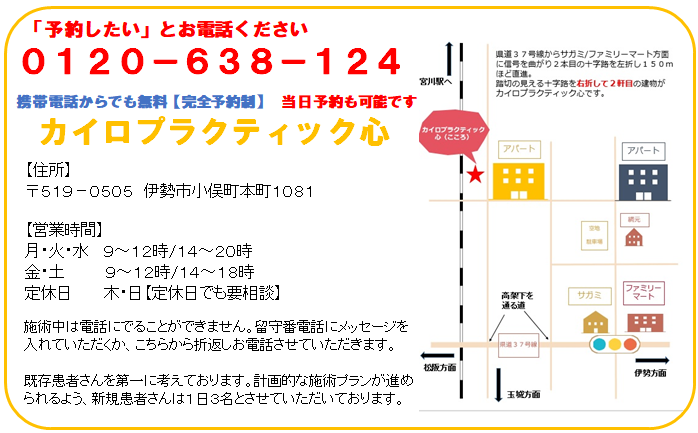

予約方法

※当日予約も可能ですが、施術中は電話にでることができないため、営業時間前(8時30分~45分)昼休み(12時30分~13時30分)にお電話ください。