発達障害の1つとされる学習障害は、知的な遅れがみられないにもかかわらず、「読む」「書く」「聞く」「話す」「計算・推論する」など学習面で困難を示します。

また、「読字障害」「書字障害」「算数障害」に分類されます。

※2013年に出版されたDSM-5では、これらの障害が限局性学習症・限局性学習障害にまとめられました。

学習障害の詳細、診断方法などはこちらをご参考ください。

学習障害の原因については、未だに解明されておりませんが、遺伝的要因、環境要因、脳の機能異常などが原因ではないかと考えられています。

この記事は、発達障害に有効なBBITの認定士が書いています。

パッと読みたい人は見出しをクリック

遺伝性

発達障害の原因の1つとして、遺伝的要因が挙げられます。

しかし、学習障害がみられない両親でもみられるケースもあり、反対に学習障害をもつ親であってもこどもが学習障害になるとは限りません。

また、一卵性双生児を調査した研究でも70%の一致であり、全て遺伝が原因とは言えないのではないでしょうか(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841819/

このようなことから遺伝子と環境因子の相互作用によって、学習障害が発症するのではないかと考えられています。

主な学習障害の環境因子は以下のとおりです。

- 就学前の言語障害(幼児期の言葉の遅れ)

- 家庭内で読み書きのできる環境が整っていない

- 家族のストレス

- 社会経済的地位

- こどもの健康状態(未熟児、視覚や聴覚障害、低栄養など)

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244446/

母親、父親の健康状態(家族のストレス)、社会経済的地位などは、他の発達障害でも環境因子として挙げられています。

幼児期の言葉の遅れは、2歳未満からテレビやスマホを3時間以上視聴するこどもに多いという研究報告が複数あります。

脳の機能異常

脳研究の進歩により、活動領域が画像によって確認することができるようになり、学習障害でみられる脳の活動低下部位がわかるようになりました。(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3795983/)

ただ、読み書き、算数など複数の脳領域が情報処理に関わるため、症状の現れ方によって問題部位も異なることが考えられます。

また、ASD、ADHDと併発していることも多く、色々な部位の脳機能異常がみられることが予測されます。

ADHD、ASDの脳機能異常についてはこちらの記事もご参考ください。

disconnected kids

disconnected kidsは、脳のアンバランスに注目して発達障害へのアプローチをしている脳研究者の著書です。

学習障害も左右脳のアンバランスが影響しており、左右脳の役割分担があります。

学習障害に関する左脳の役割

- 読書(文字認識、音韻認識、文字の認識など)

- 音読の精度・流暢度

- 音読・主題の理解

- 擬似語の理解

- 数値演算の理解(数え方、計算など)

- 複数ステップの問題解決

- グラフやチャートの理解

- 単語を覚える能力

- スピーチ

- 微細運動

読書障害は左脳の機能低下が考えられます。

算数障害においては、単に数字が苦手であれば左脳の機能低下が考えられます。

書字障害では、左脳の機能低下により細かい手の動きができないことから、書くことの苦手がみられやすいです。

学習に関する右脳の役割

- 文脈の理解(語彙、文章からの推測など)

- 空間認知(3次元で想像する力)

- 予測

- 段落の作成

- ヒントをもとに回答する

- 物語の作成

- 説明書き

算数障害でも、文章問題、立体図が認識できないなどであれば右脳の機能低下が考えられます。

眼球運動の問題

目は、色々な情報を得る大切な機能です。

読字障害で読むことが疲れる場合は、字を追従する能力や段落が変ったときに次の段落に目を動かす能力が低下していることがあります。

また、注視が苦手であると集中力の欠如にも繋がります。

眼球運動のエラーは、わずかな動きですが、大げさに言えば目が揺れた状態で文字を追っています。

このような眼球運動も中枢神経の関りがあり、右への追従性眼球運動は右頭頂葉、行が変り左の段落に素早く目を移動させるのは右前頭葉、そして眼球運動を止める役割に小脳の働きがあります。

眼球運動だけではなく、聴覚、視覚などもスクリーニング(機能低下の評価)していくことで、脳の機能低下がしている部分がはっきりとしてきます。

併発症

学習障害は、ADHD、ASDなど他の発達障害と併発していることも多いです。

また、学習障害と類似している点もあり、ADHD、ASD起因でないかの鑑別も大切になります。

ADHD、ASDの原因については以下の記事もご参考ください。

学習障害の何が苦手かをみつけることが大切です。

学習障害を大きくみれば「読み書きの苦手」「数字の苦手」「推論の苦手」です。

その苦手を別の視点から考えて「読めないのであれば、聞いて学習する」「書けないのであればパソコン入力で学習する」「数字が理解できなければ文字で理解する」など工夫や環境調整で学習を進めることができます。

また、何が本当に苦手なのかを考えていくことで、改善の道筋も立てやすくなります。

同じ読字障害でも「文字が認識できない」「文字が認識できても流暢に読むことができない」「ひらがなは認識できるけど画数の多い漢字だけが認識できない」など苦手は人それぞれです。

そして、それを身体のどの機能が低下しているのか(眼球運動、瞳孔の調整が苦手:遠近感の調整が難しいなど)が明確になるとトレーニング次第では学習の苦手が克服できる可能性があります。

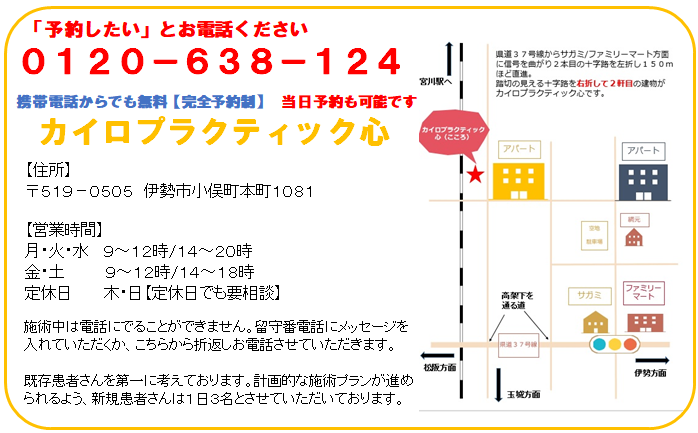

カイロプラクティック心では、ここで解説したような脳機能の低下に注目したBBITで学習障害のサポートをしています。

学習しやすくする方法がないかお探しの方は、一度ご相談ください。

参考文献

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5803013/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6149300/

あなたのお子様が良くなるかご不安かと思いますので、LINE、メールでご不明な点、ご質問など無料でお答えさせていただきます。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群

脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告 栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

この記事へのコメントはありません。