「一流アスリートは姿勢が良い」と考えている人は多いです。

また、スポーツ障害でお子さんを私のところへ連れてきていただいた親御さんは、「うちのこどもは姿勢が悪い」と一様に言われます。

果たして、姿勢が良いとスポーツのパフォーマンスがあがり、ケガをしにくくなるのでしょうか?

結論から言えば、「姿勢が良い=ケガしない、スポーツのパフォーマンスがあがる」ということはありません。

疑問に思われた方は、ぜひ続きをお読みください。

とくに自分の姿勢が悪いと思っている方、こどもに姿勢を良くしろと口癖のように言う方にはとくに見ていただきたいです。

パッと読みたい人は見出しをクリック

良い姿勢とは何か?

そもそも良い姿勢の基準はあるのでしょうか?

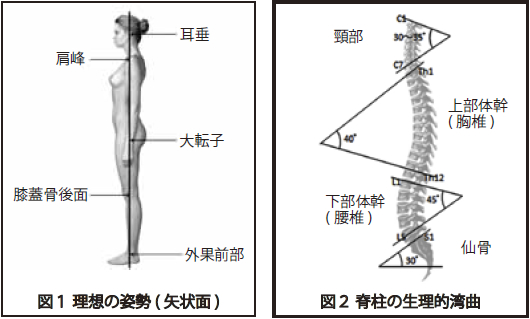

よく生理学や解剖学などの書籍に書いてあるのは、図のような理想の姿勢です。

まず、この理想の姿勢が何を意味しているかご存知でしょうか?

地球で暮らすということは、必ず重力下でバランスを取って生活する必要があり、人は常に上から下に押される力に対抗して立っていることになります。

重力下で腰を曲げた姿勢であれば、さらに腰を曲げる方向(地面)に重力が働きます。(トルク:回転させる力)

そう考えると、腰付近の負担が大きくなることは想像がつきやすいのではないでしょうか。

これはどの関節でも言えることであり、膝関節を理想の姿勢の図でみられる線よりも前に出して曲げれば、常に膝を曲げる方向へのトルクが強まるため、膝への負担が増えます。

関節への負担が増えるということは、それら周辺にある組織(靭帯、筋肉など)にも負荷がかかり、筋肉疲労や靭帯の微細損傷なども発生しやすいと考えられます。

この図の姿勢は、各関節および筋肉への負担が最小限に抑えられることを理想としています。

理想の姿勢の定義は存在しない

初めに紹介した図の姿勢は、力学的、運動生理学的に疲れにくいと考えられる姿勢です。

しかし、姿勢は環境に応じて変わるもの(立位、座位、スポーツ競技の構え、日常生活の動作など)であり、神経学的な要素も加味しなければ人が本来持つ機能が保てているか解りません。

また、体格の個人差も大きいく(骨の長さ、関節位置、柔軟性など)力学的、運動生理学的にみても、トルクの少ない姿勢は人それぞれです。

このような理由もあり、医学的に理想の姿勢の定義は存在しません。

そのため、定義のない状態で良い姿勢、悪い姿勢の議論は意味がないです。

また、人は静止した姿勢で活動することはほとんどないため、静止した状態の姿勢のみを見て「姿勢が悪いからケガしやすい、パフォーマンスが上がらない」とは言えません。

姿勢をコントロールしているのは脳

姿勢をコントロールしているのは脳です(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5288669/)

カンデル神経学という書籍においても脳と姿勢の関りについて約20ページ書かれており、神経系の働きを抜きにして姿勢を語ることはできません。

脳が姿勢をコントロールすることで、不安定な場所(坂道、凸凹、揺れる場所など)でもバランスを保ちながら姿勢を維持することができます。

また、ケガや肉体的疲労感により患部を休ませるため、片足に体重を乗せる、足を組むなどその時の状況に合わせて適切な姿勢をとることができます。

姿勢は多くの機能が関わる

2本足で重力下で生活することは、多くの機能を働かせる必要があります。

筋骨格構造以外の姿勢に関与する主な部分は以下のとおりです。

- 大脳皮質

- 前庭神経

- 小脳

- 脳幹

- 固有受容器

- 視覚情報

過酷なトレーニングを積んでいる宇宙飛行士であっても無重力空間から帰還した後はこれらの機能が低下しているため、数ヶ月(宇宙生活の約2.5倍)のリハビリを行い地球での生活に戻ることができます。

一般的な整体では背骨や骨盤の歪み、筋肉のアンバランスで姿勢を改善させると言われていますが、それだけでは一時的な変化はみられてもスポーツ選手でいう身体的な機能変化までは望めません。

スポーツ選手ではとくに見た目の姿勢だけではなく、いかに身体の機能を使ってしっかり立てているかが大事になります。

また、目まぐるしく変わる状況でいかに次の動作に素早く移行できる姿勢に変化させたり、最も力を発揮できる姿勢を保てるかが重要です。

姿勢と運動パフォーマンスの研究について

スポーツパフォーマンスと姿勢スキルに関する複数の研究をまとめたレビューでは、一流アスリートは姿勢および運動パフォーマンス両方とも優れているが、姿勢は運動パフォーマンスに大きく影響を与える根拠は示されていないと報告されています(参考文献:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01428/full#h5)

ただ、一流アスリートは姿勢維持に重要な固有受容器、前庭機能(バランス感覚)が優れていると複数の研究で報告されいます。

固有受容器と前庭機能

固有受容器は、筋肉や関節にあるセンサーの役割を果たす器官です。

具体的には、関節の位置や筋肉の長さなどを脳に伝えて現在の姿勢の情報を伝えます。

そうすることのより、バランスを崩した場合でも、脳から適切に筋肉を活動させるよう指令が伝わり立て直すことができます。

前庭機能は耳の奥にある前庭神経が頭部の位置を脳に伝えます。

また、眼球や頸部の筋群などとも密に関わりバランスをとります。

このように紹介した研究報告でも単に見た目に姿勢だけではなく、姿勢が機能的に働いているかを研究しています。

スポーツ選手にとって、見た目の姿勢よりもそれに関わる機能が働いていることが重要

スポーツ選手は競技特性に合った姿勢となる

スポーツは、利き腕を反復的に使うラケットスポーツ(テニス、バドミントンなど)、静止した状態が多い競技(射撃、アーチェリーなど)など競技特性いよって身につけるべく運動スキルが違います。

また、それらの競技スキルを学習していくことで、そのスキルを発揮しやすい姿勢をとるようになります。

むしろ、そのような機能があることで合理的にスポーツパフォーマンスが向上します。

このようなことから、先に解説した理想の姿勢のような関節や筋肉への負担が少ない姿勢を全ての選手が目指す必要性がありません。

スポーツ選手は見た目の姿勢だけではなく機能的に動ける姿勢を目指そう

目まぐるしく姿勢の変わるスポーツでは、静止した姿勢だけを切り取って「理想的な姿勢はこれだ」とはなりません。

また、一般的に推奨されている良い姿勢は「ただ胸を張り背筋を伸ばす」だけに注目しており、それが結果としてスポーツのパフォーマンスを下げてしまった事例もあります。

見た目の姿勢ではなく、固有受容器や前庭機能などをしっかりとトレーニングしていくことも大事です。

そうすることで、スポーツのパフォーマンスが向上していれば、その人にとって良い姿勢を獲得したと言えるのではないでしょうか。

親御さん、コーチは立った姿勢を注意するのではなく、プレーの質を上げるための練習方法を考え、わからない場合は専門家に相談してください。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。