自閉症スペクトラム障害は、発達障害の1つです。

最近では、こどもだけではなく、大人の発達障害がメディアで取り上げられるようになり、自閉症スペクトラム障害についても知られるようになりましたが、まだまだ一般的には認知されていないことが現状ではないでしょうか。

ここでは、自閉症スペクトラム障害の理解を深めてもらうための基礎的な知識、診断方法などを解説していきます。

パッと読みたい人は見出しをクリック

自閉症スペクトラム障害の基礎知識

2013年に出版されたDSM-5(アメリカ精神学会によって出版される「精神障害の診断と統計マニュアル」)で自閉症障害、アスペルガー症候群、小児崩壊性障害、広汎性発達障害が、自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum Disorder:ASD)に統合されました。

また、2018年にはWHO(世界保健機構)が公表している国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)でも自閉症スペクトラム障害が表記されるようになりました。(DSM-5とは分類に違いがみられます)

※訳の違いによって「自閉スペクトラム症」と呼ばれることもあります

自閉症スペクトラム障害

スペクトラムの意味は、 「現象、症状などあいまいな境界をもちながら連続していること 」

現象で例えると、虹のように色が変わっているのは解りますが、色と色の間の境界線はあいまいという感じです。

統合された疾患は、共通点も多く区切ることが難しいことから、DSM-5では神経発達症の1つで連続的なモデルとされ、自閉症スペクトラム障害の1つとして扱われるようになりました。

そのため、以下の疾患をまとめたものが自閉症スペクトラム障害とされています。

- 自閉症

- アスペルガー症候群

- 小児崩壊性障害

- 特定不能の広汎性発達障害

- 社会性コミュニケーション障害

このように特性が多様なことから、同じ自閉症スペクトラム障害と診断されていても、みられる特徴が異なることも少なくありません。

自閉症スペクトラム障害の特徴

自閉症スペクトラム障害は、幼少時までに「社会的コミュニケーションの障害」「限定的な行動・興味・活動」の特徴がみられます。

発症時期は、一般的に12~18ヶ月とされ、遅くても30ヶ月以内とされています。しかし、ほとんどのケースで3歳未満で診断されていないことが多いです。

また、DSM-5で自閉症スペクトラム障害に統合された小児崩壊性障害は、1歳後半ころから3歳までに発症し、意味ある言語の消失を特徴に社会的スキル、適応行動の衰退がみられ、自閉症スペクトラム障害の特徴がみられるようになります。

幼少期にみられる特徴

他の主な特徴としては以下のとおりです。

- オウム返し

- エコラリア

- 逆転バイバイ

- クレーン現象

- 親の後追いをしない

- 表情が乏しい

これらの特徴は、知的障害を伴うこどもに多くみられます。

オウム返しは、オウムのように「こんにちは」といえば「こんにちは」と言うように同じ言葉しか返ってこないため、会話が成立しません。

エコラリアは、人が言った言葉を何度も繰り返します。

逆転バイバイは、本来なら自然と相手に手のひらを向けて「バイバイ」をするようになりますが、相手が自分に対して手のひらを向けるため、そのまま真似をして手の甲を向けてバイバイをします。

クレーン現象は、言葉でコミュニケーションがとれないため、相手の手をとり自分の欲しい物のところまで運ぶ現象を言います。

知的障害を伴わない自閉症スペクトラム障害の特徴は、アスペルガー症候群の記事にもまとめてありますので、そちらもご参考ください。

その他の特徴

大人も含め、以下のような特徴がみられます

- 目を合わせられない

- ジェスチャーが理解できない

- 人(友達)への関心がない

- 同じパターンを好む(いったことない場所、いつもと違う道順などが不安)

- 常同行為(同じ服を着たがる、食事の偏りなど)

- 10%程度は知的障害が伴うものの特定の分野に優れた才能を発揮します。(サバァン症候群)

身体的な特徴

〇感覚の過敏性

光、音、匂いなどの過敏性がみられることが多いです。

普通の人が何でもないと感じる音、光、匂いでも感覚過敏をもつ人にとっては、日々劣悪な環境でストレスを感じて生活しているようなものです。

このようなストレスを受け続けた結果、登校拒否、人の輪に入れないなどの支障が現れることも少なくありません。

感覚過敏につて詳しくはこちら

〇運動が苦手

姿勢はフニャフニャした感じ、反対にガチガチに固まった感じであったりします。それに伴い、身体を動かすことがぎこちなく苦手であることが多いです。

また、つま先立ちで歩き続けるケースもみられます。

運動の苦手はこちらの記事でも詳しく解説しています

〇その他

うつなどの精神障害、不眠症、胃腸障害(慢性の便秘、下痢など)てんかんなどの症状がみられ、これらの症状に対して病院では薬が処方されることがあります。

症状以外には偏食、自傷行為、相手に対する攻撃性などが特徴的です。

自閉症スペクトラム障害の特徴は多様で、さらにADHDの特徴を併せ持つことがあります。

ADHDの特徴はこちらの記事をご参考ください

自閉症スペクトラム障害のサイン

乳幼児~幼児期にかけて、以下のような行動がみられます。

- 生後2ヶ月で音や景色などに注目することがない

- 生後4ヶ月で両親と共に楽しそうな行動がない(表情が乏しい)

- 生後9ヶ月で両親と笑顔や音のでのやり取りがない

- 生後12~16ヶ月までに指差し行動を始めない

- 生後18ヶ月までのごっこ遊びができない

他にも人見知りがない、親の後追いをしない、同じ行動を繰り返す(手をヒラヒラさせる、グルグル回り続けるなど)がみられることがあります。

少し大きくなると同じ遊び方(物の並べ方がいつも同じ、違う方法に変更できない)特定の物(電車、昆虫、動物など)に強い興味を示すなどもみられます。

自閉症スペクトラム障害の2次障害

自閉症スペクトラム障害ゆえの振る舞いや身体的問題(過敏性、睡眠障害、偏食など)によって、2次障害を併発することが多いです。

- うつ病

- 不安障害

- 強迫性障害

- 摂食障害

- 統合失調症

2次障害を併発しないためにも早期に治療、療育および自分なりの対処方法を身につけていくことが大切です。

自閉スペクトラム障害は回復するの?

2008年に報告されたレビュー(複数の研究をまとめた報告)では、自閉症スペクトラム障害の3~25%は、ASDにみられる診断基準を喪失し、認知、適応、社会的スキル正常範囲内に入るとされています。(引用文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19009353/

てんかん発作、遺伝子異常、知的障害がみられるケースは難しいとされています。

回復できたケースとして以下の要因が示唆されています。

- 行動療法や環境整備によって外の世界と関わる

- 苦手を克服するトレーニング

- ストレスをさける

- 栄養、睡眠の質をあげる

発達障害は先天的な問題と説明されることが多いため、回復しないと考える親御さんも多いですが、自閉症スペクトラム障害の原因や程度によっては回復することが科学的検証の結果、回復するケースがあると報告されています。

自閉症スペクトラム障害の診断方法

自閉症スペクトラム障害は、小児科、小児精神科、小児発達神経科を受診(大人は精神科、心療内科)します。

診断方法は、アメリカ精神医学会が出版している精神障害の診断と統計マニュアル(DSM-5)や世界保健機関(WHO)の疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD-11)による診断基準に沿って問診や質問(普段の振る舞い)が行われ判断されます。

『DSM-5』の自閉症スペクトラム障害では「3つ組の障害(社会性:コミュニケーション:限定的な行動、興味、反復行動)」のうち、「社会性の障害」と「コミュニケーションの障害」は1つにまとめられ「社会的コミュニケーション」と「限定的な行動・興味・反復行動」の2領域に統合・再編されました。

また、DSM-5以前は3歳になるまでの発症が診断基準に規定されていましたが、自閉症スペクトラム障害では年齢の規定が緩められ、成人になってからの発症も診断基準として許容されています。

以下に、『DSM-5』における診断基準を紹介します。

A. 複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥があり、現時点または病歴によって、以下により明らかになる(以下の例は一例であり、網羅したものではない)。

(1)相互の対人的・情緒的関係の欠落で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやりとりのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ。

(2)対人的相互反応で非言語コミュニケーション行動を用いることの欠陥、例えば、まとまりの悪い言語的・非言語的コミュニケーションから、視線を合わせることと身振りの異常、または身振りの理解やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ。

(3)人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、様々な社会的状況に合った行動に調整することの困難さから、想像上の遊びを他人と一緒にしたり友人を作ることの困難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ。

B.行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または病歴によって、以下の少なくとも2つにより明らかになる(以下の例は一例であり、網羅したものではない)

(1)常同的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話(例:おもちゃを一列に並べたり物を叩いたりするなどの単調な常同運動、反響言語、独特な言い回し)。

(2)同一性への固執、習慣へのかたくななこだわり、または言語的・非言語的な儀式的行動様式(例:小さな変化に対する極度の苦痛、移行することの困難さ、柔軟性に欠ける思考様式、儀式のようなあいさつの習慣、毎日同じ道順をたどったり、同じ食物を食べたりすることへの要求)

(3)強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味(例:一般的ではない対象への強い愛着または没頭、過度に限定・固執した興味)

(4)感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味(例:痛みや体温に無関心のように見える、特定の音、感覚に逆の反応をする、対象を過度に嗅いだり触れたりする、光または動きを見ることに熱中する)

C. 症状は発達早期に存在していなければならない(しかし社会的要求が能力の限界を超えるまで症状は明らかにならないかもしれないし、その後の生活で学んだ対応の仕方によって隠されている場合もある)。

D. その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引き起こしている。

E. これらの障害は、知的能力障害(知的発達症)または全般的発達遅延ではうまく説明できない。知的能力障害と自閉スペクトラム症はしばしば同時に起こり、自閉スペクトラム症と知的能力障害の併存の診断を下すためには、社会的コミュニケーションが全般的な発達の水準から期待されるものより下回っていなければならない。

自閉症スペクトラム障害と診断するためには、「社会的コミュニケーション」で分類されている3項目と「限定的な行動・興味・反復行動」の4項目中2項目を合わせた5項目を最低限満たす必要があります。

この診断基準に沿って医師が保護者へヒアリング(質問票への記入)を行ったり、対象者の行動を観察します。また、知能「AQテスト、WAIS-Ⅲ(ウェクスラー成人知能検査改訂第3版)、全検査 IQ)や身体的問題(感覚過敏、てんかんなど)もケースによっては検査が行われます。

病院の探し方

自己診断をされる人もいますが、必ず専門医を受診しましょう。

ただ、発達障害はどこの病院でも診てもらえるワケではなく、専門医も少ないことが現状です。そのため、駆け込みで仮に診てもらえたとしても専門性がなければ、誤診や適切な治療、療育計画が立てられません。

また、専門の病院を受診できたとしても診断基準は質問票に応えていく形式であり、主観的な判断によって診断がくだされます。

そのため、慎重に評価はされますが専門医によって診断内容や治療方針に違いがみられることも少なくありません。それが結果としてドクターショッピングに移行してしまうこともあります。

アスペルガー症候群の方が書いた記事ですが医師選びの極意についてご参考ください。

医師を選ぶ際ポイントは、その医師の言動です。特に、ネガティブな言葉がどれだけ少ないかをよく観察してください。

~中略~

「あなたはこう言う特性を持っている。今まではそれを活かせない状況で大変だっただろうけど、これからは違う。その特性を活かしていく方法を一緒に探していこう」そう言ってくださる医師との出会いを積極的に求めてください。

どこに行けば分からない場合は、まず公共の専門機関を利用しよう

発達障害の専門医は少なく、診断を受けるまでに時間がかかります。そのため、無料で相談できる公共の窓口を利用してみましょう。そこから専門医を紹介してもらえることがあります。

自閉症スペクトラム障害を診断できる専門医は少なく、地域によっては数ヶ月の診断待ちになることもあるそうです。

そのため、「自閉症スペクトラム障害かな?」と疑った場合は、相談窓口を利用することをお勧めします。

●主な発達障害の相談窓口

【こども】

- 保健センター

- 子育て支援センター

- 児童発達支援事業所

- 発達障害者支援センター

- かかりつけの小児科(発達障害の専門性がないと同じ小児科でも診断は難しいです)

【大人】

- 発達障害者支援センター

- 障害者就業・生活支援センター

- 相談支援事業所

上記の施設がどこにあるかわからない場合は、居住区の役所に相談することで教えてくれます。

また、それぞれの専門機関に相談した上で疑いがある場合は、専門医を紹介してもらえます。

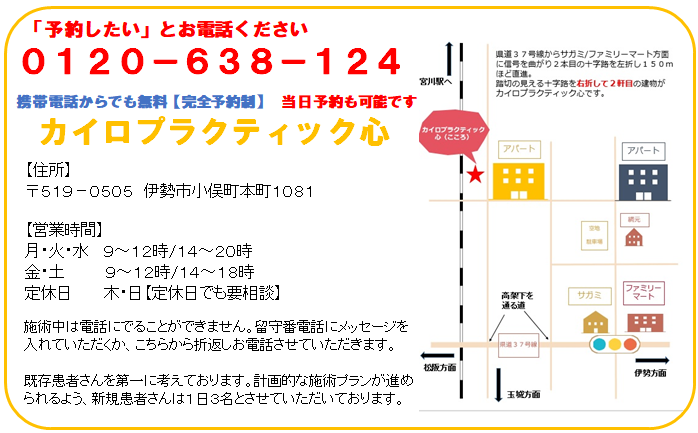

カイロプラクティック心のある伊勢市では、以下の相談窓口があります。

こども発達支援室/伊勢市八日市場町13番1号 福祉健康センター3階

自閉症スペクトラム障害の病院治療

自閉症スペクトラム障害の医学的な治療方法は確立しいません。

そのため、社会生活の困難を軽減させる療育や環境整備が中心となります。

ただ、療育(とくに大人)は病院では行われず、専門施設に通うことになるケースも多いです。

そのような場合、病院は定期的な診察を行っています。

自閉症スペクトラム障害に有効とされる薬はないため、「てんかん」「睡眠障害」「ADHD」など併存障害がみられる場合薬が処方されることがあります。

- てんかん⇒抗てんかん薬

- 睡眠障害⇒睡眠薬

- ADHD⇒ストラテラ、コンサータ、インチュニブ

- うつ症状⇒抗うつ剤

薬には副作用もあるため、医師と相談し経過を観察しながら服用する必要があります。

療育

療育を受けれる施設を大きく分けると「入所型」「通所型」に分けることができます。

また、施設によって福祉サービス中心の「福祉型」治療も併せ持つ「医療型」にも分類できます。

このように療育を受けれる施設もいくつかあり、援助の仕方も色々あります。

療育の内容

自閉症スペクトラム障害の療育で行われることは、主にABA、TEACCH、PECS、SST、ペアレントトレーニング、環境整備です。

こどもによって、そのときに必要な支援の仕方が異なるため、個別指導(集団が苦手、1対1のほうが効果的と考えられる場合)、集団指導(他のこどもとコミュニケーションをとりながら学ぶ)で行われたりします。

これらの指導は、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士など各分野の専門家が関わることが多いです。

また、発達支援をおこなう学校、幼児教育施設では学校の先生や保育士が療育の指導を行うこともあります。

環境整備

学校や家庭の生活環境を調整します。

例としては以下のようなことが行われます。

- 聴覚過敏⇒テレビの音や話し声などの音量を配慮

- 光過敏⇒蛍光灯の明るさの工夫

- 伝え方⇒具体的な方法で伝える

- 生活⇒明確なルールを決める

こどもでは不登校の原因がこのような環境が整備されていないことで、日々過剰なストレスを感じていることが起因していることもあります。

ただ「学校へ行きなさい」と注意するのではなく、このようなことに気づいてあげられることも大切です。

大人では、このような環境整備や仕事の指示の仕方を工夫して、自閉症スペクトラム障害をもっていることを前提として雇っている会社もあります。

ただ、環境が整備された場所に一生身を置いて生活できるとは限らないため、環境整備以外の方法も試していく必要があるのではないでしょうか。

カイロプラクティック心でも自閉症スペクトラム障害は対応可能です。

自閉症スペクトラム障害を含めた発達障害は、医学的にもまだまだ解っていないことが多いです。

そのため、治療方法も確立されておらず、療育と生活環境の調整が主となります。また、併存する疾患(てんかん、睡眠障害、うつなど)に対して薬が処方されることがあります。

カイロプラクティック心は、アメリカで効果をあげている機能神経学をベースにしたBBITセラピー、療育でも行われている原始反射アプローチなどを取り入れています。

BBITセラピーは一般向けにも翻訳されてかかれているため、ご興味のある方は書籍も読んでください。

発達障害は、何らかの原因によって神経系の発達が遅れてしまったことが起因し、振る舞いの現れ方の違いによって自閉症スペクトラム障害、ADHDなどに分類されると考えています。

そのため、診断名にとらわれず、「どの神経が未発達なのか」「神経機能が回復するレベルなのか」などを評価して、神経機能の回復、およびバランスを改善させることを目的に施術を行います。

また、早期に対応していくことも大切なため、乳幼児から対応させていただきます(カイロプラクティックの一般的なイメージであるバキバキとするような施術は一切致しません)

このアプローチは発達を促進させるための土台作りと位置付けています。そうすることで、「少しの環境調整で過ごしやすくなった」「今まで受けていた療育、心理療法などの効果があがりはじめた」などがみられます。

カイロプラクティック心は、「今より良くなる方法があるなら試したい」「自閉症スペクトラム障害と診断されてどうしたら良いかわからない」などの想いに応えられるようにサポートさせていただきます。

あなたのお子様が良くなるかご不安かと思いますので、LINE、メールでご不明な点、ご質問など無料でお答えさせていただきます。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害 栄養2024年4月9日栄養コンサルティング

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群

脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

この記事へのコメントはありません。