慢性疲労症候群は、筋痛性脳脊髄炎とも呼ばれ、一般的に重度の疲労、認知機能障害、すっきりしない睡眠を特徴とします。

なかには慢性的な疲労を感じるものの、慢性疲労症候群の診断基準に当てはまらずに悩まれている方も少なくありません。

慢性疲労症候群の原因は不明でありますが、栄養面からのサポートや脳機能評価に基づいた脳機能向上を目的としたアプローチは効果がみられることがあります。

カイロプラクテイック心では、慢性的な疲労を感じている方のサポートを行っておりますので、悩まれている方はご相談ください。

パッと読みたい人は見出しをクリック

慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome/CFS)

慢性疲労症候群(CFS)は、アメリカで慢性的な疲労を訴える集団が認められ、米国疾患対策センター(CDC)の研究チームが診断基準を発表したときの呼称です。

また、よく似た症状がみられる筋痛性脳脊髄炎(ME)がヨーロッパで先に定義されていたことから、慢性疲労症候群と筋痛性脳脊髄炎が併記されるようになりました。

そして、明確に分けることができないため、現在も慢性疲労症候群(CFS)/筋痛性脳脊髄炎(ME)と表記されることが多いです。

日本の慢性疲労症候群の調査

日本では1999年に一般住民4000人(有効回答数3015人)を対象(15~65歳)に調査したところ、約6割が日常生活のなかで疲労を感じており、約3割の人が6ヶ月以上の慢性的な疲労を自覚していました。

また、2012年に同様の調査を一般住民2000人(有効回答数1164人)に実施し、1999年と同様の調査結果がみられ、日本におけるCFS患者は0.1~0.3%程度(1,000,000~3,000,000人)と推定されています。

症状

以下の3つの症状が6ヶ月以上継続(小児の場合は3ヶ月)され、症状の強度は中程度~重度とされます。

-

疲労(運動とは無関係に新たに発症し、休息しても軽減されない重度の疲労を伴う)

-

労作後の倦怠感 (身体的または認知的ストレス後の発症し回復に24時間以上かかる)

-

すっきりしない睡眠

3つの症状以外にも以下の症状(1つ以上)がみられます。

- 認知機能障害(ブレインフォグ:作業記憶の低下、集中力の低下など)

- 自律神経症状:起立不耐性の症状(日本では起立性調節障害と呼ばれることが多いです)、食欲不振、消化器症状など

- 免疫症状:頸部、腋窩リンパ節の圧痛、喉の痛み

- 関節の痛み

- 筋肉の痛み

- 頭痛

自律神経症状は、発汗異常、泌尿器系、性的な問題、視覚系の問題も含まれるとされます。

起立性調節障害について詳しくはこちら

ブレインフォグについて詳しくはこちら

原因

慢性疲労症候群の原因は不明です。

臨床的には、感染(ウイルス、細菌など)を引き金に発症することも多く、遺伝的な問題を伴う免疫系の異常が示唆されています。

また、ストレスが神経内分泌系に悪影響を及ぼすことも研究では報告されています。

発症メカニズム

多様な症状がみられる慢性疲労症候群ですが、発症するメカニズムも明確には解明されていません。

世界保健機関(WHO)の国際疾病分類では、慢性疲労症候群(CFS)は神経系疾患に分類され、慢性的な神経系と免疫系の異常により症状が現れていると考えられています。

研究では以下のことが示唆されています。

- 免疫系の変化

- 酸化ストレスの増加

- 抗ウイルス経路(オリゴアデニレートシンテターゼ/RNase L 経路)の問題

- ナチュラルキラー細胞の変化

- B細胞障害

- 免疫グロブリンの低下

- 自己免疫の問題

- 炎症を促進させるグリア細胞(脳にある神経細胞)の増加

- 神経感作(痛みの刺激に対する過剰反応)

- セロトニン伝達変化(過剰なセロトニン分泌)

- コルチゾール低下症

- 遺伝的素因(環境の変化によって関連する遺伝子が疾患プロセスを進行させる)

鑑別診断

慢性疲労症候群は、確定できる臨床試験がありません。

そのため、症状や他の検査を用いてよく似た症状の疾患を除外していく鑑別診断は重要です。

慢性疲労症候群は、以下の疾患を鑑別する必要があります。

- 慢性疲労(倦怠感、睡眠障害、認知障害がみられない)

- 自己免疫疾患(線維筋痛症、全身性エリテマトーデス、リウマチなど)

- 精神疾患(大うつ病勢障害、双極性障害など)

- 内分泌疾患(副腎異常、甲状腺異常)

- 腫瘍

- 感染症(初期症状)

- 胃腸障害(炎症性の腸疾患は慢性疲労症状を引き起こす可能性がある)

- 神経学的障害(認知症、多発性硬化症)

- 加齢に伴う起立性低血圧

- 慢性呼吸器疾患

- 無呼吸症候群

病院での治療

明確な治療方法はなく、症状に合わせて三環系抗うつ薬、鎮痛剤などが処方されることがあります。

服薬以外には認知行動療法、段階的運動療法、マッサージ、ヨガなどが役立つ可能性が示唆されています。

また、漢方の処方、栄養療法が行われるケースもあります。

慢性疲労症候群を改善するには?

慢性疲労症候群は、薬学的な治療方法は有効性がみられる研究報告がありません。

しかし、食事療法や脳の神経可塑性を利用したアプローチなどにおいては、良い結果がみられた研究報告があります。

また、慢性疲労症候群と診断されない慢性疲労においては、低血糖、副腎疲労、甲状腺の機能低下などによっても引き起こされるケースがあり、食事の見直しは重要な要素となります。

このようにゴールドスタンダードの治療はなくとも、有効性のみられた研究報告を臨床応用していくことで慢性疲労症候群が改善されていく可能性があります。

脳の炎症が影響

慢性疲労症候群では、脳の炎症が関連していることが示唆されています。

中枢神経系の疾患(パーキンソン、小児神経発達症など)では、脳の炎症が示唆される研究は多くあり、中枢神経系の変化がみられる慢性疲労症候群でも脳の炎症がみられても不思議ではありません。

そして、中枢神経系の疾患において、腸と脳のつながり(腸脳相関)が関連していることが多くの研究で報告されています。

腸脳相関性についてはこちら

そのため、胃腸系の障害を改善させる食事療法が、中枢神経系の疾患の症状を軽減させることが示されています。

参考文献

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9174654/

中枢神経系の活性化(神経可塑性)

慢性疲労症候群の研究では、両側前頭前野の容積減少が実証され、右前頭前野の容積減少レベルは疲労の重症度および機能状態の低下と関連が示唆されています。

しかし、脳(中枢神経系)は、神経可塑性と呼ばれる構造的および機能的変化がみられるため、アプローチが可能です。

神経可塑性についてはこちら

その神経可塑性を利用している療法が、マインドフルネス、瞑想、太極拳、ヨガなどであり、慢性疲労症候群へのアプローチとして研究され、疲労度、不安/うつ病、精神機能が改善することが示されました。参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8305555/

最近では偏桃体、島皮質へのアプローチとしてグフダプログラムの有効性が示唆されています(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10886399/

また、機能画像を用いたこれまでの研究では、前頭葉皮質、側頭皮質、帯状皮質、後頭葉皮質および大脳基底核における灌流低下(脳血流の減少)が観察されています。

このような血流の減少は、カイロプラクティックで行う頸椎へのアプローチ、頭蓋骨療法などが有効となる可能性があります。

個人差に合わせた対処

食事や脳機能へのアプローチがスタンダードな療法とならない理由として、個人差が大きくみられることが考えられます。

例えば、同じ食事内容でも肥満になったり、病気になったりする半面、健康を維持できる人もいます。

脳機能においては未解明な部分も多く、再現性といった部分ではとくに個人差が大きくみられる研究もあります。

このようなことから、一人ひとりに合わせて修正を加えながら食事や脳機能の回復プログラムを構築する必要があります。

研究では条件を一定にし統計学的に優位性を検討することが重要であり、個人差に合わせた研究デザインを構築することが難しいため、このような療法がゴールドスタンダードになることは今後もないかもしれません。

食事サポートや脳機能へのアプローチを行う場合、過去の食事内容、生活背景、身体評価などしっかりと現状を把握するだけではなく、経過も踏まえて修正していくことで、その人にとって必要なプログラムを作ることが大切です。

カイロプラクテイック心の慢性疲労症候群へのアプローチ

カイロプラクテイック心では、段階的に慢性疲労症候群へのアプローチを行います。

まず初期段階として、栄養をサポートしていくことが重要と考えています。

なぜなら、腸内環境の悪化は脳の炎症を継続させる可能性もあり、さらには脳の可塑性を促すためにも栄養は重要だからです。

また、慢性疲労でみられる症状は低血糖や鉄欠乏、交感神経の過活動などが関与していることも多く、栄養サポートによって大きく改善が見込まれるケースもあります。

そして、段階的にカイロプラクティック(自律神経系へのアプローチ、頸椎アプローチなど)脳の可塑性を利用したアプローチ(感覚エクササイズ)を必要に応じて行っていきます。

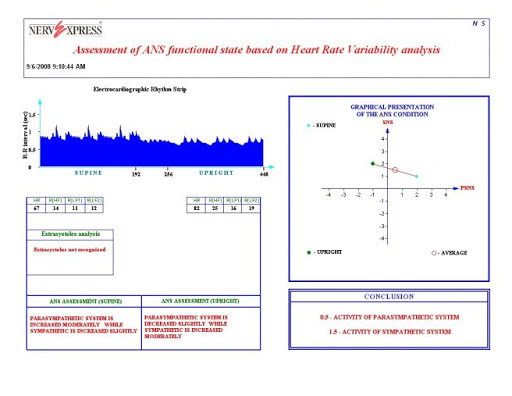

HRV(心拍変動)アセスメントの評価装置【NerveExpress】

心拍変動は、心拍一拍ごとの変動を測定することにより自律神経によって動いている心臓を指標とするため、自律神経の機能評価が客観的に行えます。

クライアントの胸にベルトを巻いて、心拍変動の情報をパソコンへ送り自律神経機能を評価します。(測定時間は約5分)

自律神経を客観的に評価することで、その人に合ったより詳細なアプローチが可能となります。

栄養サポート(オンライン可)

栄養サポートはZOOMを利用し、オンラインでもサポート致します。

1週間分の食事記録(写真をとってください)および事前にお送りするカウンセリングシートをご記入ください。

また、可能であれば血液検査の内容もあれば、より詳細な食事サポートができます。

急激に食事内容を変えることは難しく、継続できない内容では意味がないため、継続できる範囲で食事の質を高めていきます。

※高額なサプリメントを販売することはありませんのでご安心ください。

腸内環境の改善

腸内環境の改善は、段階的に行う必要があります。

まず悪玉菌が多いと考えられる場合(おならや便が臭い)動物性たんぱく質、嗜好品などを制限して悪玉菌の増殖を抑える必要があります。

そして、善玉菌を増やすために発酵食品やサプリメントなどを利用していきます。

また、善玉菌のエサも不足すると腸内環境が改善されないため、水溶性食物繊維、オリゴ糖などを段階的に摂取していくことで腸内環境が改善されていきます。

ただ、過去の食事内容や血液検査なども踏まえて亜鉛、ビタミンA、D、グルタミン酸など腸のバリア機能を回復させる栄養素も必要となるケースもあります。

消化機能の改善

胃の消化機能が低下している場合、消化しきれない食品が腸に流れ込むことでも腸に悪影響を及ぼします。

そのため、胃炎の経験がある、胸やけしやすい、下痢が多いなどみられる方は、胃の消化機能を回復が必要となるかもしれません。

このような場合は、よく噛むといった基本的なことに加え、酸性の食品(酢、梅干しなど)で胃酸分泌を促進したり、消化酵素のサプリメントで消化吸収を良くしていきます。

血糖の安定

ミネラル不足、1日1~2食などの食生活によって、血糖が乱高下しているケースがあります。

慢性疲労を感じる前から、起床時のだるさ、食後の眠気などを感じていた場合は、血糖の乱高下がみられた可能性もあります。

血糖を安定させるために低GI食品、水溶性性食物繊維、MCTオイルなどを利用しながら、補食(タンパク質、低GI食品など)を組み合わせていくことが大事です。

カイロプラクティックアプローチ

内臓の機能を高めるという点では、カイロプラクティックが有効なケースがあります。

内臓と関連する脊椎へのアプローチ、内臓マニュピレーションによって、便の排泄がしやすくなったり、胃の不快感が軽減するケースもあります。

そして、呼吸機能の改善は脳の神経可塑性を促すうえで重要です。

また、自律神経系へのアプローチで過剰なストレスにより交感神経が過活動しないようにするためにカイロプラクティックが有効なケースもあります。

例としては以下のとおりです。

- 呼吸機能⇒胸郭の可動域回復

- 自律神経機能⇒迷走神経アプローチ、頭蓋療法

- 栄養の問題⇒内臓マニュピレーション、顎関節

- 前庭系、小脳系の賦活⇒頸椎を含めた脊椎へのアプローチ

神経機能向上のために感覚エクササイズ

機能低下がみられる脳領域(前頭前野、後頭葉など)や感覚受容器(筋紡錘、振動覚など)を活性化させるエクササイズを行います。

また、現れている症状(頭痛、認知機能など)に関連する脳領域へのアプローチを行います。

詳しくは感覚エクササイズのページをご参考ください。

慢性疲労症候群では、運動が困難であるケースも多く、栄養サポートの経過によって残りの問題に対処したり、初期の段階では寝ながらできるエクササイズを行ったりします。

慢性疲労症候群のアプローチの流れ

基本的なアプローチの流れは以下のとおりです。

栄養⇒カイロプラクティック⇒脳の可塑性を目的としたエクササイズ

1日でも早くという方は、同時に進行することも可能です。(料金はそれぞれ必要)

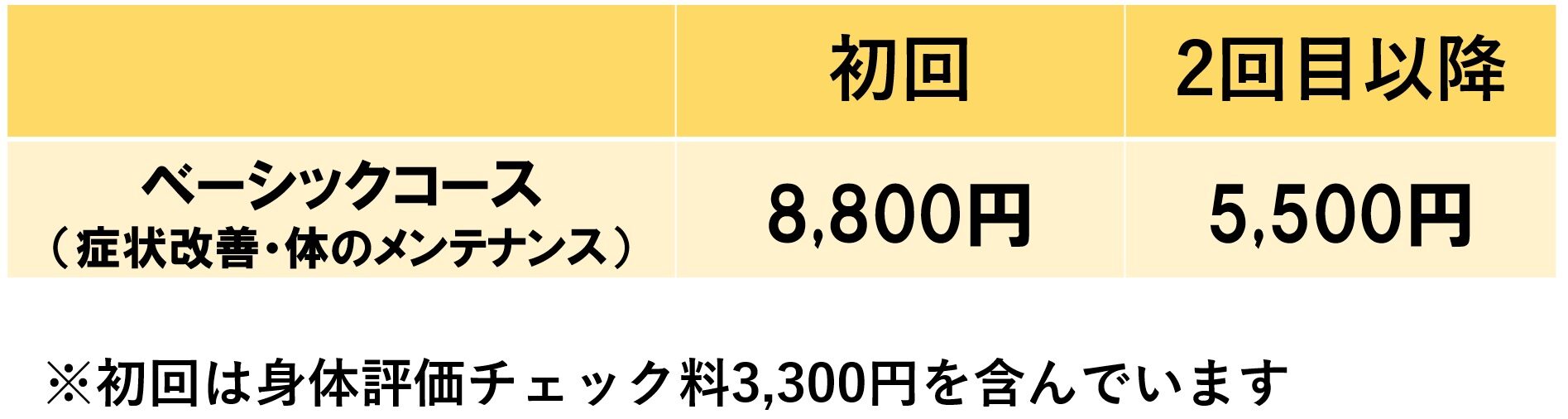

料金

感覚エクササイズも上記と同様の料金です。

慢性的に疲労を感じている方はご相談ください

慢性疲労症候群と診断されていないケースでも、慢性的な疲労を感じている方も少なくありません。

初期段階で、ご自身の食生活、生活習慣などを見直していくことも重要ではないでしょうか?

カイロプラクテイック心では、長期的に健康を保てるよう、あらゆる角度からサポートさせていただき、ご自身でもケアできるようにアドバイスもさせていただきます。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。