呼吸は、生物にとって欠かせないものです。

しかし、「息苦しい」「呼吸が浅い」といったことを感じる人も多いのではないでしょうか。

また、「腹式呼吸が体に良い」「酸素を体に多く取り入れたほうが良い」は間違いであり、なぜと思う方も多いでしょう。

このようなことを踏まえ臨床的にみても、何らかの影響によって呼吸が上手く機能していないケースは少なくありません。

呼吸の機能が低下すると体や脳へ酸素供給が不足するため、心や体に悪影響を及ぼす一因となります。

反対に自然な形の正しい呼吸は、酸素が体や脳へ十分に供給されるため、体の不調を解決する第一歩となります。

臨床的にも呼吸の評価は、重要視している1つです。

ここでは、呼吸について詳しく解説しておりますので、体の不調がみられる方は是非お読みください。

パッと読みたい人は見出しをクリック

呼吸について

呼吸の目的は、肺に外気を取り入れ血液中でガス交換(体内の代謝で作られた二酸化炭素を排出して酸素を取り込む)を行うことです。

酸素は生きるために必要不可欠であることから呼吸は絶えず行われ、睡眠中も脳幹の呼吸中枢によって自動的にコントロールされています。

また、体内のPH(酸性およびアルカリ性に偏らないよう中性を維持することが望ましい)の維持にも呼吸は関わっています。

胸郭

呼吸は、空気が肺に出入りする運動です。

ただ、筋肉のない肺自体が収縮および拡張できないため、胸郭を拡大させる運動によって胸腔内(肺が収まっている部分)の圧力が変化することにより、肺が拡張収縮し空気が出入りします。

このようなことから、胸郭の動きが呼吸にとって重要です。

胸郭の動きは、動画をご参考ください。

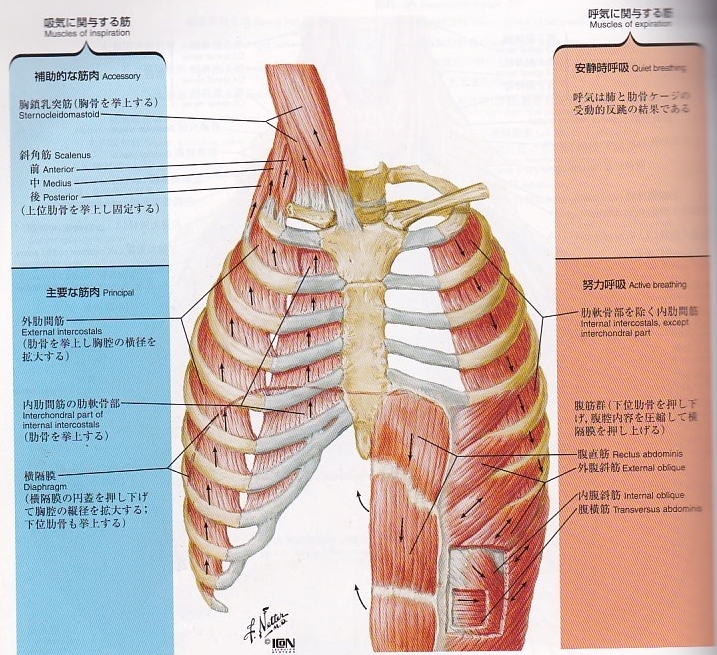

胸郭の運動には、以下の図の筋肉が関与しています。

胸郭が上手く機能していなことで、補助的な呼吸筋群である頸部が過活動していると、肩こりや首こりを感じやすくなります。

横隔膜

呼吸で重要な要素の1つとして、肋骨の下部にある横隔膜です。

動画のように横隔膜は、吸った時に下がりはいたときに上がります。

この動きによって呼吸が正常に行われるだけではなく、体幹の安定性や重心移動のコントロールに関与します。

例えば、重いものを持つときは息を吸って止めることが多く、その時は横隔膜が下がり内臓やその隙間の空間を狭くすることで、腹部の圧力が高まり体幹が安定し重いものを持ちやすくなります。

関節や筋肉(横隔膜も含む)を含めて胸郭が上手く機能するためには、姿勢も重要です。

しかし、一般的な良い姿勢の認識に誤りがあり、結果として呼吸機能低下を引き起こしていることも少なくありません。

口腔

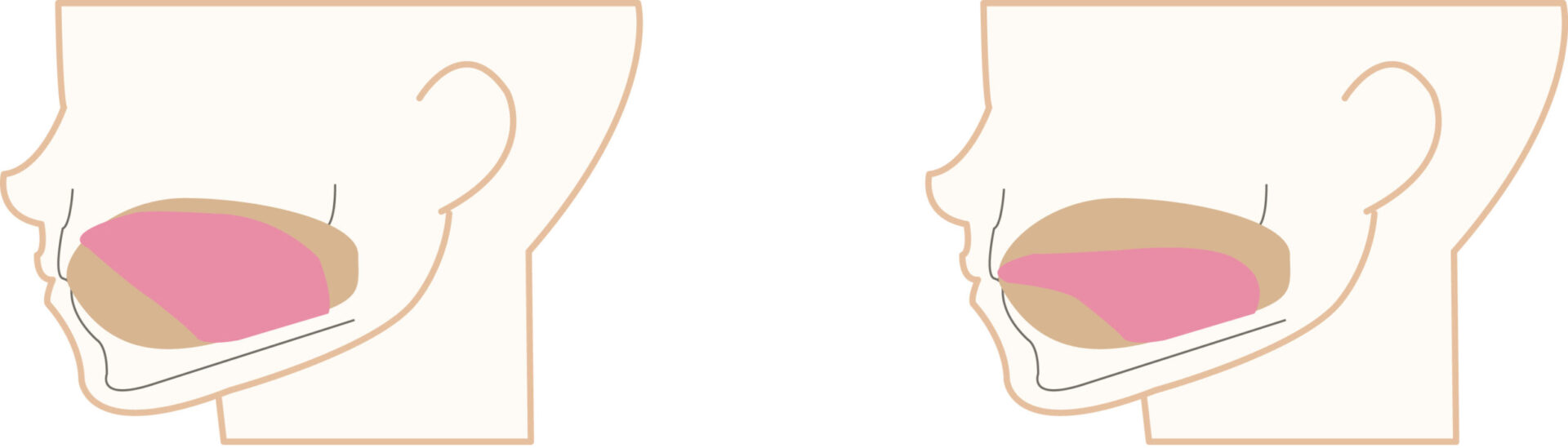

口の中(口腔)は、左の図のように舌が口蓋(口腔内の上側)についていることが理想です。

なぜなら、舌が上にあがることで気道が広がり呼吸がしやすいからです。

右の図のように舌が下がっていると、気道も狭くなり気道を確保するために姿勢が悪くなったり(頭部前方突出:一般的に猫背とされる姿勢)睡眠の質の低下を招いたりします。

下肢

下肢が安定することで、上半身も姿勢が崩れずに安定した呼吸活動が行えます。

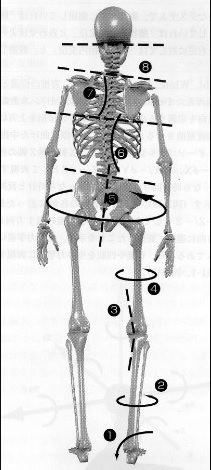

図では足の回内によって、体が連鎖的に姿勢が変化することを表しています。

人は代償的に補正する能力があり、片側の足関節回内によって全ての人がこのような傾きにはなりませんが、下肢の不安定性は上半身にも大きく影響します。

幼少期から足のサイズに合わない靴、サンダルを履くことによって、足底アーチ(母趾、小趾、踵の3点で体重を支える構造)が崩れていることも少なくありません。

呼吸はここまで解説した胸郭、口腔だけではなく下肢を含めた構造的な影響を受けます。

また、反対に呼吸機能が低下しているとこれらの構造的な問題にも悪影響を及ぼすこともあり、呼吸と体の構造は相互作用しています。

脳幹の呼吸中枢

呼吸は無意識化でも脳からコントロールされているため、睡眠中でも呼吸が可能です。

脳幹にある橋、延髄に呼吸中枢があり、酸素と二酸化炭素量を感知して呼吸をコントロールしています。

延髄の呼吸中枢

延髄の呼吸中枢は、背側呼吸ニューロン群(DRG)と腹側呼吸ニューロン群(VRG)に分けられます。

DRGは吸息ニューロンからなり、「頸部の動脈にある受容器(酸素分圧)」「PHの情報(二酸化炭素の情報」「舌咽神経、迷走神経(肺や呼吸筋の情報)」を統合して呼気の運動をコントロールと共にVRGにも情報を伝達しています。

VRGは吸息ニューロン、呼息ニューロンからなります。

吸息ニューロンは主に吸気を行うための肋間筋の運動をコントロールし、舌咽神経と迷走神経に情報を送り気道の開閉に関与しています。

呼息ニューロンは、吸気ニューロンを抑制している間に呼気が行われ腹筋群や内肋間筋などの運動をコントロールしています。

橋の呼吸中枢

橋の呼吸ニューロン群は、PRGの呼吸制御に関わり、大脳辺縁系と頭頂葉に情報が送られています(起きているとき)

また、起きているときの状況に呼吸がリンクすることに関与しており、ストレスが増えると呼吸数を増加させます。

自律神経との関連

心拍は、自律的な運動であるため、自律神経の働きが関与しています。

呼吸のリズムを反映する神経経路(舌咽神経ー孤束核ー疑核ー腹側迷走神経)に心拍も反映され、一般的に吸気のときに心拍は少なく、呼気で心拍が増加します。

この後にも解説しますが、不安を感じる場合は呼吸数が上がりますが、それに伴い交感神経が優位になることからも呼吸数が多い人は、交感神経が優位になっている可能性があります。

深呼吸の誤り

深呼吸は、酸素を多く取り込むことと考えている人は多いのではないでしょうか。

しかし、疾患をもつ人は健康の人よりも呼吸量が多いです。

また、交感神経が有意なときは呼吸量は多くなり、副交感神経が有意なときは呼吸量は減ります。

このようなことからストレスや病気などによって緊張状態が続いていたり、体調が不調なときほど呼吸量が多いと言えます。

新鮮な空気を吸うことは大切ですが、日常的に呼吸量が多くなると体調に異変が生じている可能性は高いです。

体内には二酸化炭素も必要

酸素は、血液中のヘモグロビンによって体中に運ばれます。

そして、ヘモグロビンから酸素を離して体のあらゆる細胞に供給するためには、二酸化炭素が多いほうが良いです(ボーア効果)

このようなことから、体には適切な二酸化炭素が必要であり、酸素を過剰に吸い込む深呼吸を繰り返すことは体に悪影響を及ぼします。

呼吸VS.鼻呼吸

口呼吸と鼻呼吸では、どちらが健康に良いのでしょうか。

結論から言うと鼻呼吸です。

口呼吸はメリットがほとんどなく、高負荷の運動(口で呼吸しなければ息苦しく感じる負荷)以外で口呼吸を行う必要性はありません。

口呼吸のデメリット

口呼吸が日常化していると以下のような不調がみられるとされています。

- 姿勢不良(頭部の前方突出)

- 不正咬合(かみ合わせの悪さ)

- 口臭

- 虫歯の発生率の上昇

- 睡眠障害

- 学業の不振

- アレルギーや喘息との関連

- 酸素過多

口呼吸によって酸素過多となると体内の二酸化炭素量が適切ではなくなるため、体内は酸素不十分な状態となります。

このように口呼吸は改善すべき習慣です。

鼻呼吸のメリット

鼻から呼吸をすることで、空気は温められたうえ湿気を加えるため、喘息を含めたアレルギー反応を抑える働きがみられます。

また、ホコリや細菌などの侵入を防ぐフィルターの役割を果たし、免疫機能の寄与しています。

鼻のなかでは一酸化炭素が分泌されるため、血管拡張作用、リラクゼーション効果、体温上昇が期待できます。

鼻呼吸にデメリットはなく、高強度の運動でも訓練次第では鼻呼吸で行えるそうです。

感情と呼吸の関係性

呼吸は感情の変化によって、呼吸数が変化します。

不安を感じたときに呼吸数が上昇することが観察されており、外部環境をすばやく評価する偏桃体(本能行動・情動行動に重要な脳領域)の影響と考えられています。

香りによる情動変化

鼻呼吸を行えば、自然と香りを認知することになります。

香りは、偏桃体、梨状葉などで検知されて海馬の記憶と照合され、感情と最終的に眼窩前頭葉で統合されます。

偏桃体は不快な匂いも感知しますが、眼窩前頭葉で統合される経路の方が匂いの感知は早く偏桃体よりも、呼吸の変化がみられるそうです。

眼窩前頭葉の機能が低下しているパーキンソン病患者では情動スコアが低いことから、香りに対する情動を感情として理解するためには眼窩前頭葉の活性化が必要と考えられます。

鼻呼吸は感情に好影響を及ぼす

呼吸は感情とリンクし、さらに鼻による吸気活動は匂いをかぐは密接な関係にあります。

鼻呼吸リズムは、感情に関与する偏桃体、海馬、梨状葉の脳波と同期が観察されました。

この同期は、口呼吸では消失し、鼻呼吸だけです。

意識的な鼻での吸気は、感情に関連する大脳皮質(島、前帯状回、眼窩前頭野、外側前頭野)に活動がみられます。

このような報告もあり、呼吸を意識させたマインドフルネスでは、トラウマをうけて育ったこどもの心身の改善効果がみられたそうです。

鼻呼吸は、感情面にも好影響を及ぼすと言えるのではないでしょうか。

胸式呼吸VS腹式呼吸

「胸式呼吸と腹式呼吸、どちらが良いですか?」と質問されることは多いです。

答えとしては、どちらも大事です。

健康のために腹式呼吸を意識している人の落とし穴として、胸部が全く動かないケースが多くみられます。

先に解説したように肺に空気を入れるために胸部も動く必要があり、腹部だけが動くことは不自然な呼吸パターンを身につけている言えます。

反対にお腹が膨らまないということは、横隔膜の上下運動が機能していない可能性があり、結果として日常的な努力呼吸(頸部の呼吸補助筋群を利用した呼吸)となります。

理想は、息を吸えば胸部と腹部が膨らみ、吐けば胸部と腹部は凹むような動きがみられます。

神経可塑性を促すために酸素が必要

脳は神経可塑性と呼ばれる構造的および機能的変化をする性質をもっています。

神経可塑性について詳しくはこちら

この性質によって、あらゆる作業、スポーツのテクニックなどを習得できるといえます。

例えば、ピアノを初めは弾けなくとも練習することで両手で弾けるようになり、人によっては難しい楽曲も弾けるようになります。

この神経可塑性を活性化させるためには栄養(ブドウ糖)酸素、刺激(ここでいうピアノの練習)が必要です。

呼吸を見直そう

呼吸は、誰にも教わらずに自然と習得しているものです。

しかし、何らかの問題によって呼吸機能の低下、呼吸パターンの変化がみられ体調不良を引き起こしている可能性があります。

以下のような徴候がみられる人は呼吸を見直した方がよいかもしれません。

- 息を大きく吸って20秒間、呼吸を止められない(苦しいと感じないレベルまで)

- 息を大きく吐いて10秒以上、呼吸を止められない(苦しいと感じないレベルまで)

- 呼吸時に腹部と胸部が膨らむ感じがない

- 口呼吸をしている

- 手足が冷たい

- 疲れやすい

- 首や肩がコリやすい

- 睡眠の質が低く感じる

呼吸のセルフケア

呼吸の問題は、専門家に相談することが理想です。

ただ、自分自身で出来ることもあり、ここでは呼吸のセルフケアをご紹介します。

鼻呼吸

日常的に鼻で呼吸することを意識しましょう。

初めは、少しの運動(ゆっくりのペースでの歩行、家事など)でも息苦しく感じるかもしれません。

無理をする必要はありませんが、日常生活の9割程度は鼻呼吸で過ごせると言われており、少しづつでも鼻呼吸で過ごせる時間を延ばせるようにしていきましょう。

鼻が詰まってる場合は、まず耳鼻科にご相談ください。

口すぼめ呼吸

鼻で吸って、口をすぼめて「フゥー」とはく呼吸です。

呼吸数が多い人、息をはくことを意識した呼吸エクササイズを行うことも有効です。

一般的な呼吸数は「呼吸:心拍=1:4」程度になります。

安静時の脈拍が70回/分であれば、呼吸数は17~18/分となるため、ご自身で測定してください。

食生活の見直し

加工食品、肉食(牛、豚)が中心とした食生活は、体内のPHが酸性に傾くやすく、呼吸数を多くしてPHを中性に戻そうとする反応が起こります。

そのため、呼吸を見直しには食生活を変えていくことも大切です。

食生活の見直しの第一歩は、加工食品や脂肪の多い肉を減らし、栄養バランスの摂れた食事に変更することです。

基本的な栄養バランスはこちらをご参考ください

瞑想

ストレスに打ち勝つ1つの方法として、瞑想があります。

ストレスを感じているものを排除することが大事ですが、簡単なことではありません。

ストレス耐性を身につけていくほうが現実的な手法です。

ストレスに打ち勝つ1つの方法として、瞑想があります。

瞑想は、ストレスでダメージの受ける前頭前野と呼ばれる脳領域の機能向上に効果があることが研究で示唆されています。

口すぼめ呼吸だけを意識して行いましょう。

まずは、1分からでも良いため、習慣化していくことが大事です。

カイロプラクテイック心の呼吸アプローチ【整体】

カイロプラクテイック心は、神経可塑性を利用したアプローチを行ううえで呼吸も重要視しています。

筋骨格系(構造的)アプローチ

胸郭、呼吸をするために必要な筋肉の可動域改善、筋肉の伸張性の改善などを行います。

病気(咳が多くなる症状)やケガなどによって、筋肉が過剰に収縮していたり、胸郭の可動性が減少していることがあります。

カイロプラクティックのテクニックによって、胸郭の可動域の改善、呼吸に抵抗をかけた筋エネルギーテクニックなどにより、胸郭がもつ本来の可動域を取り戻します。

また、姿勢を安定させるために顎関節や下肢へのアプローチも有効です。

迷走神経アプローチ

呼吸は、ストレスによって悪影響を受けていることがあります。

迷走神経は副交感神経と関わるため、迷走神経が安定することで副交感神経も優位な状態になりやすい考えられます。

迷走神経へのアプローチ方法として、頭蓋療法、内臓マニュピレーションなどを組み合わせて行います。

呼吸エクササイズ

呼吸も一人ひとり評価していくと、問題点はそれぞれ少しづつ違います。

例えば、左側の胸部が吸気しにくい、胸郭を動かす感覚がない、立位だと上手く胸郭が動かないなどがあります。

筋骨格系のアプローチで解消されるケースもありますが、一人ひとりの合わせた呼吸エクササイズを行うことで自然な呼吸パターンが戻ってくることのほうが多いです。

呼吸から健康になろう

呼吸は、健康の土台となります。

しかし、現代では呼吸に問題がみられる人が多いです。

呼吸を見直さずに、マッサージや整体を受けても効果がない可能性もあります。

カイロプラクテイック心でも呼吸を評価しアプローチしていくことで「体が楽になった」「不調が軽減された」という声もいただきます。

体調不良の人は、呼吸機能が低下しているかも知れません。

ご自身の呼吸の状態を見直し、自分では解らないという方は、一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群

脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告 栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

この記事へのコメントはありません。