「ADHDの特徴は、前頭前野の機能不全」というポストをみかけました。

ADHDは、前頭葉が機能不全に陥っている為、自制ができない。

その結果、

家を出る直前までYouTubeを見て忘れ物をするし、

コンビニや自販機でお金を使いまくるし、

お金が無いのに、キャッシングをしてまで高い買い物をしたり、娯楽に興じて抜けれなくなってしまう。…— 発達交流広場 (@hattatsukoryu) August 2, 2023

ADHDは、前頭葉が機能不全になっている為、やる気がある自分とない自分が常に交互で訪れる。

部屋を散らかしたかと思えば、突然夜中に大掃除をしたり、

人一倍頑張り屋さんでテキパキ動いたかと思えば、隙あらばサボる怠け者の一面を覗かたり、…

— 発達交流広場 (@hattatsukoryu) August 11, 2023

ポストの内容に共感する声も多くみられますが、ADHDは前頭葉に機能不全を引き起こしているのでしょうか?

ADHDを含む発達障害は、「脳機能障害だから治らない」という声も少なくありません。

しかし、こどもの発達障害にかかわるBBIT認定療法士や他の団体では、発達障害の苦手を克服していくこどもの症例報告は聞かれます。

カイロプラクテイック心は、BBIT認定療法士ですが自分をコントロールできるようになってくる子どもがいます。

脳には神経可塑性と呼ばれる器質的および機能的変化する性質があり、脳の機能的な問題は全く改善不可能ではないと考えられます。

また、脳の神経可塑性の研究は多くあり、世界で臨床応用されています。

そのため、ADHDの脳機能の問題による苦手は、解決できる可能性はあります。

ここでは、ADHDと前頭葉について解説しています。

この記事は、発達障害に有効なBBIT認定療法士が書いています。

こどもの発達障害のサポートページはこちら

パッと読みたい人は見出しをクリック

ADHDと前頭葉の機能不全

脳科学の進歩により、脳の状態を客観的に分析する技術が発達し、ADHDの脳の機能異常が示唆される研究報告が複数あります。

※脳の機能は複雑であり、前頭葉の問題がみられたらADHDというワケではありません。最近では脳波で診断をしてしまうクリニックもあるようですが医学的に認められていないため注意しましょう。

定型発達の子供140人と小学生の年齢のADHDの子供67人を調査した研究では、ADHD の子供は、すべての年齢層にわたって右および中央の 前頭前皮質の活性化が低下していることが示されました。

ADHD患者は腹外側前頭前野/島線条体領域が小さく機能不全を示した

ASD では前頭側頭 GMV が拡大し、ADHD では眼窩前頭 が減少します。そして、ほとんどが明確な機能異常であり、ASD ではより顕著でした。

ここでは前頭葉に関わる領域の研究を紹介しましたが、他の脳領域でも機能不全は報告されています。

ただ、前頭葉の何らかの機能障害がADHDの特徴に紐づけられていることが研究では示唆されています。

前頭葉の働き

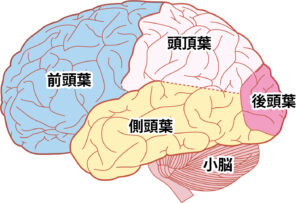

前頭葉は、図のように大脳半球(前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉)の前側にあり、大脳皮質の1/3を占めます。

前頭葉の発達は人間の特有のものであり、主な働きとして対側の随意運動(左側前頭葉は右半身の運動)、運動の計画及び実行、行動などです。

前頭葉は以下の領域に分類することもでき、他の領域と相互作用しながらそれぞれの役割を果たしています。

- 前運動野/補足運動野

- 一次運動皮質

- 前頭前野

- 前頭眼野

- 眼窩前頭前野

- 言語野

前頭前野

前頭前野は背外側前頭前野、内側前頭前野、眼窩前頭前野などに分けられます。

この領域は感覚(聴覚、視覚、体性感覚など)、他の大脳皮質、視床と視床下部を介してつながり、人において特に高度な発達がみられます。

脳に関与する疾患においてこの領域の機能は影響を受けやすく、早期の変化として記憶障害(短期記憶、想起など)がみられます。

また、長年慣れた行動は難しくありませんが、新しい行動や問題にに対処することが困難です。

そのため、問題解決に要する時間が長くなり、さらにすぐ疲れやすくなります。

背外側前頭前野

背外側前頭前野の役割は主に以下のとおりです。

- 自分で決めた課題、目的の整理および計画をたてる

- ワーキングメモリーの促進、補助

- 執行機能(自分の行動を制御および自己調節する)

- 経験をもとに行動(過去と未来の情報処理)

- 思考の柔軟性

- 問題解決

- 判断力、決断力

- 時間感覚にも関与

- 痛みの感覚に関与

背外側前頭前野は多様な機能が備わっており、機能低下がみられると以下の特徴がみられることがあります。

- 計画性の欠如

- やる気がない

- 注意散漫

- 周りに興味がない、注意力や配慮の低下

- 自発性が無い

- 日常生活がルーティン化し時間的な統一性がみられる(柔軟性の欠如)

- 将来の計画を立てる能力の低下

- 最近の出来事の記憶に間違いがある

- 考えを整理できない

ASD(自閉症スペクトラム障害)では、執行機能の低下みられることが多く、とくに認知の柔軟性と抑制コントロールは複数の研究で問題として報告されています。

ASDはとくに同じ服を毎日着たり、同じ道順でしか帰れないなど強いだわりがみられる(認知の柔軟性の低下)ことが多いです。

また、ADHDでもみられますが、自分を抑えるコントロールができないため衝動的な行動が目立ちます。

※ASDでは興味が集中し過ぎて他のことを忘れて没頭する特徴もみられます。

内側前頭前野\前帯状前野

内側前頭前野は歩行や排泄抑制、スピーチに関与し、前帯状前野はモチベーションに関わり、目標達成のための行動に重要です。

この領域の機能低下は、スピーチや行動開始の動作が困難、歩行障害、無関心、失禁などがみられます。

目標にも短期的、長期的と分けることができ、ADHD、ASDは長期的な目標設定をたてる困難さに直面することが多いようです。

ただ、最近ではゲームの普及により短期的な報酬(ゲームクリア)を繰り返したり、YouTubeで長い動画がみれなかったりする人も増え、長期的な目標設定を立てることが苦手な人も多くなっているようです。

眼窩前頭前野

眼窩前頭前野は、感情のコントロールに関与する偏桃体を含む辺縁系と繋がりがある領域です。

また、社会的行動、不適切な社会的行動の抑制、判断および決断などの機能に関わっています。

この領域の機能低下は、以下のような問題がみられる可能性があります。

- 自発的な行動を抑制できない

- 感情の起伏が激しい

- 反抗的な態度や言動

- 攻撃的な言動

- 摂食行動が過剰

- モラルを判断できない

- 法律、社会のルールを守れない

- 判断や決断が乏しい

- イライラしやすい

ADHDの研究では、この領域の問題が示唆され衝動的な行動を引き起こす一因と考えられています。

運動領域

前頭葉には1次運動野、運動前野、補足運動野があり、これらの運動領域は運動の計画と実行(随意運動:自分の意志で行う運動)に関与します。

また、眼の動きだけでもあらゆる脳領域と結合しており、前頭葉にも眼球運動に関わる前頭眼野があります。

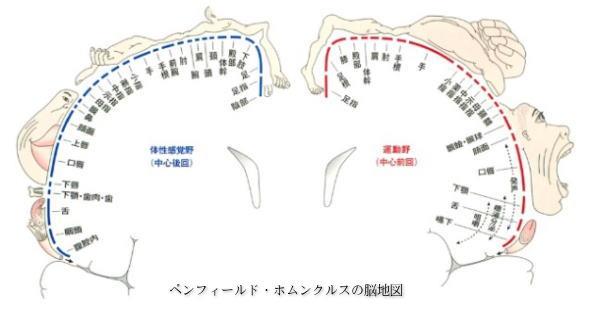

一次運動野

一次運動野では、体の各部位がマッピングされています。(例えば、手の領域に電気刺激を行うと手の筋収縮が引き起こされます)

一次運動野から送られる信号は、脳幹、脊髄を通って対側の筋肉に送られ動きを実行に移します。

そのため、脳梗塞、腫瘍などで障害されると、筋肉の緊張度が亢進したり、麻痺を引き起こします。

機能的な低下がみられると歩行や感覚情報をもとにした動作に問題が生じる可能性があります。

例えば、歩行では片側の腕の振りが減少している、運動の疲労が早いなどがみられます。

運動前野

運動前野は、運動の計画、感覚情報(体性感覚、視覚、前庭系)にもとずく運動、他者の行動の理解、運動の準備などの役割を果たします。

運動前野が障害されても手足が麻痺することはありませんが、習熟した動作が困難となります。

そのため、機能低下がみられると運動の遅延、運動コントロールの困難(慣れた動作も難しく感じる)他者の行動を理解できないことによる共感能力の低下などに関与する可能性があります。

補足運動野

補足運動野は、前補足運動野も同じ領域と考えられていましたが、現在は区別されています。

前補足運動野に比べ、大脳基底核および小脳からのインプットは受けますが、補足運動野は一次運動野と同じ経路に信号を送ります。

また、体幹部および近位関節(肩、股関節)に影響し、姿勢の安定に関与します。

補足運動野の損傷は、軽微な手足の麻痺はみられますが、自発的な発語および運動の開始が著しく困難となります。

ただ、自発的な運動がみられませんが、他者からの指示があれば運動の実行は可能です。

また、自分の意思とは異なった動き(自分が片付けた物でも障害された側:右側であれば左手で物を出してします)を行うことも特徴的です。

これらの問題以外にも順序通りの行動ができない、両手を使った協調運動が行いにくいなどがみられます。

眼球運動/前頭眼野

前頭眼野は、眼球運動(サッケード、パスート、輻輳、固視、注視など)に関与します。

「眼は脳をみる窓口」と呼ばれるほど、眼の動きによってどの脳領域に問題が生じているか予測できることから、眼球運動に関わる前頭眼野は多くの大脳皮質領域および脳幹、視床などとも結びつきが強いです。

サッケードの研究では、ADHDのこどもの精度(とくにアンチサッケード)は低いことが報告されています(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36280758/)

動く物体や奥行きのある対象物に眼を合わせるためには、眼球運動は必要です。

そのためには正確に眼球を止めたり、動く物体に眼を合わしたりする制度の高い眼球運動が要求されますが、発達障害がみられるこどもはとくに眼球運動の能力が低いケースが多く見られます。

ADHDでは眼球運動を抑制できないことから、注意散漫、読解力の低下、運動の苦手に繋がると考えられています。

発達障害においては視覚優位と呼ばれることもありますが、必ずしも視覚の機能が高いワケではありません。

どちらかといえば、あらゆる能力を発揮できない状態であるため、能力の高い視覚に頼らざる負えない状況であることが多いです。

そのため、眼球運動を含めた視覚のトレーニングはADHDの苦手を克服する1つの手段になり得ます。

視覚について詳しくはこちら

前頭葉の機能不全はADHD特有??

ここまで書いてきたように前頭葉の機能低下は、ADHDでみられる注意散漫、衝動性などの特徴がみられるようになります。

しかし、前頭葉の機能低下がみられるのはADHDだけではなく、外傷、うつ、強迫性障害、ASDなどもあります。

また、機能低下ではなく器質的な疾患(脳卒中、脳腫瘍など)でも前頭葉は障害され、何らかの問題が生じるケースも少なくありません。

前頭葉に問題が生じているケースADHDに限ったことではなく、広義の用語で前頭葉症候群と呼ばれるものもあり、日本でも12,000人いることが判明しており、稀ではないことが示唆されています。(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532981/)

このようなことから前頭葉の機能不全は、ADHD特有のものとは言えなのではないでしょうか。

前頭葉の機能不全は回復する?

前頭葉症候群の西洋医学的な治療方法は確立されておらず、広義な用語でもあることから腫瘍や血管障害など原因によって治療方針や対処療法も変わります。

ただ、脳は構造的および機能的に変化する性質(神経可塑性)をもっていることから、前頭葉の機能不全は回復する可能性があります。

神経可塑性について詳しくはこちら

臨床的にこどものADHDのサポートを行っていますが、前頭葉の機能低下でみられる問題が解決されていくこともあります。

WCST(ウィスコンシンカード)

WCST(ウィスコンシンカード)は、課題遂行機能、認知機能の柔軟性など前頭前野の問題を予測するために用いられることがあります。

最近ではPCバージョンもあり、ADHDのこどもを対象とした研究もあります。

7~12歳の定型発達子児361人とADHDのこども43人を対象にWCST を用いた実行機能(作業記憶、認知の柔軟性)を調査した研究では、ADHDのこどものほうが成績が悪かった

この研究でWCSTは、こどもの能力をサポートするうえで重要な役割を果たす可能性が示唆された

ASDの研究ではありますが、WCSTのトレーニングセッションの後に学習能力テスト(認知の柔軟性の重きを置くテスト)に改善がみられることが示唆されています(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32246383/

前頭葉の評価はWCSTだけではなく、Stroopテスト、MME、カウンセリング、眼球運動などありますが、トレーニング次第では前頭葉の機能改善がみられることは研究で示唆されています。

前頭葉のトレーニング

前提として、神経可塑性を最大限に促す必要があり、その条件として集中力を引き出すための新鮮さ、面白さが重要と考えられています。

また、その人にとって必要なトレーニングは生活背景、目標などによって当然異なります。

例えば、スポーツでの困りごとがある人と学習面で困りごとがある人では、同じ課題遂行機能の問題があったとしても同じトレーニングは必要とは限りません。

スポーツではは多くの課題(サッカーでは目の前の相手プレーヤー、周りの味方プレーヤーなど多くのことを把握しながら自身の身体操作が必要)をこなしながら、状況判断していく必要あります。

学習面では状況判断よりも苦手な学習に沿った問題(文章の読み取りの困難、作業記憶の困難による算数の苦手など)を考えていく必要があるでしょう。

当然、同じADHDでも苦手とすることも違えば、直面している困難、今後の目標(仕事スキル、受験、スポーツなど)によって、サポートすべき内容は異なります。

前頭葉トレーニング例

前頭葉トレーニングおよび認知機能向上が期待できるトレーニングは主に以下のとおりです。

- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング)

- 無酸素運動(レジスタンストレーニング:筋力トレーニング)

- 二重課題

- マルチタスク

- go-no-go課題

- stroop課題

- サッケード(ビジョントレーニング)

- WCST

- 嗅覚への刺激

- リズムに合わせた運動

- 瞑想(マインドフルネス)

運動は認知機能向上が研究でも報告されており、意識的な運動は前頭葉が大きく関わっています。

運動の有効性はこちらの記事もご参考ください。

記事はASDではありますが、ADHDも同様に運動の有効性は研究でも複数あります。

嗅覚は眼窩前頭前野に直接的に刺激が入り、匂いについての想起(例:カレーの匂いに関する事柄を思い出す)なども有効です。

ただ、前頭葉だけをトレーニングすることは不可能であり、通常はあらゆる領域と相互作用している神経ネットワークが構築されています。

そのため、他の領域も評価し、ここに書いていない課題も含めて、その人の問題や必要とする課題を構築していく必要があります。

子どもと大人の違い

子どもは(18歳以下)脳の発達段階であり、日常から神経可塑性が促されやすい状態であると考えられます。

また、脳が成熟していないこども(とくに小学生低学年~幼児)は、前頭葉も発達段階でもあります。

そのため、前頭葉の機能低下が考えられる特徴がみられても、他の脳領域(脳幹、前庭系、小脳など)に刺激していくほうが有効なことも多くみられます。

それが結果として、脳全体の発達が促されADHDでみられる苦手が解決されていくことがあります。

しかし、大人は脳が成熟しているため、子どものようなアバウトな脳領域の刺激では反応しないことのほうが多いと考えられます。

そのため、前頭葉、脳幹といった脳領域ではなく、神経経路を把握しつつトライ&エラーを繰り返し、より有効な手法を掘り下げていく必要があります。

また、計画性の欠如、執行機能の低下などの問題が重なると自宅でのセルフケアが困難です。

なかには腸内環境の悪化、生活環境(長時間のスマホ、ゲーム、睡眠不足、栄養のアンバランスなど)の問題が重なることで神経可塑性が十分に促されないことも少なくありません。

子どもであれば、ある程度ご家庭で生活環境をコントロールできるケースもありますが、大人では難しいと感じる人が多いです。

このようなことから、大人は前頭葉のトレーニングを定期的に行える環境づくり、および生活環境を変えるご家族のバックアップがとても重要と考えられます。

スマホの悪影響

スマホのヘビーユーザーは、前頭葉に関連する認知機能の低下、精神的健康上の問題と関連していると研究で報告されています。

脳画像を検査する研究では、スマホのヘビーユーザーは右眼窩前頭前野、前帯状前野の低下がみられました。

また、他の研究では抑制制御メカニズム(go-no-goタスクの低下)の低下および注意力の低下がみられた報告があります。

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8204720/

大人であるほど、スマホを止めて他の作業、趣味を行うことが困難であるケースは少なくありません。

ADHDの運動の有効性

複数の研究をメタ分析(24の研究論文914名が対象)では、身体活動の介入によりADHDの中核症状(抑制制御、作業記憶、認知の柔軟性)が改善されたことが示されました(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37590250/)

運動がADHDの機能を改善されるメカニズムは2つのことが考えられてます。

1つは前頭頭頂葉、背側、腹側注意ネットワークなどの特定の神経回路の機能不全と過覚醒が問題となるADHDでは運動により、脳領域を活性化し、神経ネットワークの機能的結合性を高めることができるためです。

あと1つは、ADHDはカテコールアミン神経伝達物質の不均衡と関連している可能性があり、研究によると身体活動はドーパミンやノルエピネフリンなどのカテコールアミン神経伝達物質の放出を増加させて脳の覚醒レベルを高め、さらに青斑核-ノルエピネフリン系の調節を通じて認知機能を改善する可能性があるとされています。

抑制制御(不注意に関与)は中程度(きつく感じるか感じない程度の運動)の運動が最も効果的であることが示されました。

中程度から高強度の運動は、認知の柔軟性の改善に有効性が示されています。

この認知の柔軟性において高強度が良い点として、神経可塑性に必要なBDNFが多く生成されることが考えられています。

運動の種類としてはオープンスキル(サッカー、バレーボールなど環境が目まぐるしく変化しプレーの選択肢が変わる)とクローズドスキル(陸上や体操のように環境の変化など競技中に行うべきスキルに大きな変化がない)では、オープンスキルのほうが中核症状の改善がみられています。

運動する期間は短期的でも効果がみられたケースもありますが、20~60分程度の運動を週2~3回/8~12週の長期的な運動のほうが、作業記憶および認知の柔軟性はより改善がみられています。

この研究の対象の多くは8~12歳であるため、成人には当てはまらない可能性はありますが、成人でも有効性が示された研究報告もあり、個人的には成人でも運動によって何らかの変化はみられると考えています。

運動をしていないという方は、まずウォーキングから始め、ランニングの方が前頭葉を活性化させるという論文もあり、ランニングに移行できると良いです。

オープンスキルの運動の有効性もありますが、しゃべりながらウォーキングやジムでのエアロバイクなども認知機能を刺激しながら有酸素運動ができます。

運動や球技が苦手という方は、視覚や前庭系などの問題を優先的に対応していくことで運動しやすくなります。

カイロプラクティック心では、そのような方のための運動プログラムも作成しております。

運動内容はこちらをご参考ください。

ADHDの前頭葉機能不全は回復する可能性あり

前頭葉の機能不全は、ADHDでみられる特徴が現れるこ可能性が示唆された研究は多くあります。

しかし、回復不可能といった問題でもありません。

とくに子どもであれば、ADHDの苦手が改善されていく事例もあります。

大人であっても前頭葉の機能を向上させるトレーニングは可能でありますが、継続できる環境と細やかな身体評価と適切なトレーニングのプランニングは重要となります。

個人的には前頭葉の機能不全だからといって、苦手が解決しないとは思ってほしくはないです。

カイロプラクテイック心では、質問票(脳機能評価)、中枢神経系の身体評価などを行って、その人にとって必要なトレーニングを提供しております。

また、発達障害に有効なBBIT認定療法士であるセラピストが全て担当いたします。

ADHDの苦手を少しでも解決していきたい人は、一度ご相談ください。

発達障害サポートページはこちら

ADHD

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。