自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害は、感情のコントロールが難しい(突然泣いたり怒ったりする、友達とのトラブルで叩いたり蹴ったりする、イライラしている、情緒不安定など)傾向があります。

発達障害は未解明な部分も多いですが、脳科学の進歩により、感情面にも関与する大脳基底核に異常がみられることが研究で示唆されています。

ここでは、感情のコントロールを大脳基底核から考えて解説しています。

この記事は、発達障害に有効なBBIT認定療法士の岡が書いています。

発達障害についてはこちらをご参考ください

パッと読みたい人は見出しをクリック

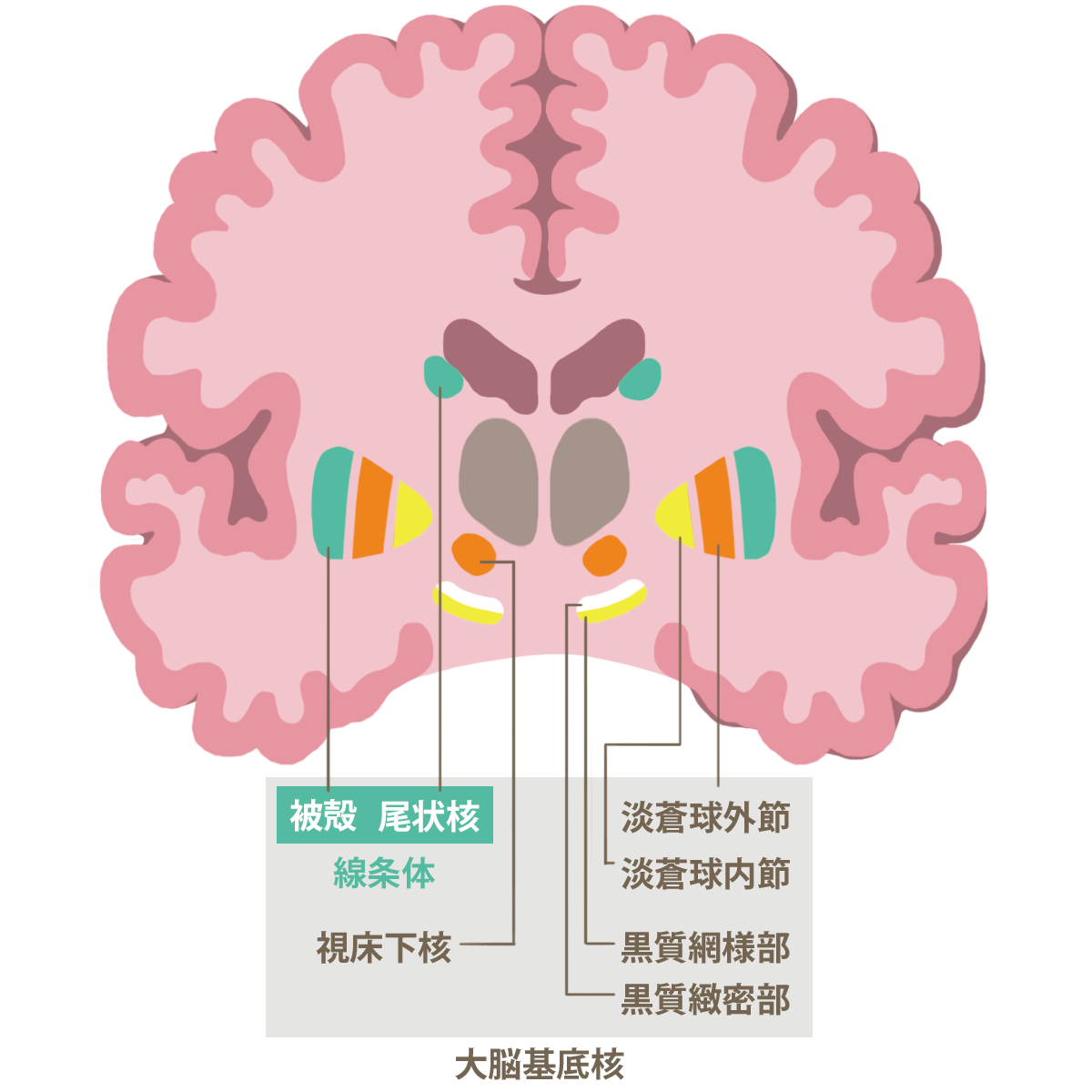

大脳基底核

大脳基底核は、大脳皮質・視床・脳幹などの脳領域を結びつける神経核(線条体【被殻・尾状核】、淡蒼球【外節・内節】、黒質【網様部・緻密部】視床下核)が集まっている脳領域です。

そして、感情だけではなく運動(眼球運動も含む)認知、行動モチベーション、手続き学習などの機能に関わっています。

大脳基底核には色々な情報が集まり、さらに洗練された情報を大脳皮質や脳幹に送ることで運動や行動、感情などをコントロールすることが可能となります。

イメージ的には、過去の記憶や経験をもとに大雑把な送られてきた情報をそぎ落とし緻密な情報に書き換え、感情や運動として表現されます。

例えば、相手が嫌がる言葉を思い浮かべても、過去の経験からケンカになることが解っていれば、言葉せずに黙ることができるのは大脳基底核の働きでもあります。

これらをコントロールする経路は、大きく2つに分けると「大脳皮質ー基底核ループ」「基底核ー脳幹」です。

大脳皮質ー基底核ループ

大脳皮質からの情報を大脳基底核が受け取り、視床を介して大脳皮質に情報が送られて最終的に意識的に行われる運動をコントロールします。

この経路は、さらに4つの経路(ループ)に分類されます。

運動系ループ

運動(力加減、速度など)だけではなく運動計画や準備などに関わります。

運動系ループに問題が生じていると運動の苦手、姿勢の悪さがみられるケースが多いです。

また、運動が得意なこどもであっても手先が不器用、字が汚い(書字障害:ディスグラフィア)など細やかな運動コントロールが難しいケースもみられます。

眼球運動ループ

注視(一点を見つめる)輻輳(遠近感の調整)サッケード(瞬時に対象物を見る眼球運動)などに関わります。

眼球運動ループに問題が生じていると対象物に焦点を合わせられないため、相手の目を見て話すことが難しくコミュニケーションに問題がみられる一因となります。

眼球運動がスムーズに行えないことで本を読むことが苦手(読字障害:ディスレクシア)であるケースもあります。

前頭前野ループ

記憶(とくに短期記憶)認知情報を活用して、判断・予測・注意・社会行動(問題解決、順序だてた行動など)などに関わります。

前頭前野ループに問題が生じているとADHDの特徴でみられる注意・注目が困難となる一因となります。

また、短期記憶が難しくなることで、忘れ物が多い、学習の困難がみられることもあります。

辺縁ループ

情動や感情、意欲(モチベーション)などに関わり、前頭前野と共に認知機能も備わっています。

発達障害の感情コントロールに関わるのは辺縁ループであり、問題が生じていると社交性の欠如、人の感情が読めない(場の空気が読めない)、情緒不安定、突然の感情爆発などがみられます。

また、衝動の抑制ができないため、ASDにみられるこだわりの強さやADHDにみられる衝動性がみられます。

また、モチベーションにも関わるため、やる気がない反対にモチベーションが強すぎて色々なことに関わろうとしてしまう傾向がみられます。

基底核ー脳幹

大脳基底核から脳幹(反射的な運動をコントロールする領域)に情報が送られ、筋肉の緊張度のコントロール、歩行など無意識の運動に関与します。

もう少し具体的に説明すると常に使う筋肉を意識することは不可能であり、仮に出来たとしても動作が間に合いません。

そのため、無意識で運動をコントロールする経路も必要であり、それを基底核ー脳幹経路でも制御しています。

筋緊張や歩行以外にも、口腔および顔面の運動(咀嚼、嚥下など)にも関与しています。

大脳基底核内の神経経路システム

大脳基底核内には、運動を促す直接路と運動を抑制する関節路およびハイパー直接路の3つの経路があります。

この3つの経路がバランスよく運動を調整することで不必要な運動プログラムを省き、必要な運動プログラムを適切なタイミング、速度など正確に遂行することが可能になると考えられています。

そのため、大脳基底核の問題によってパーキンソン病、ジストニア、チックなどの運動障害が現れます。

発達障害でみられるチックは、関節路の運動抑制が低下し不必要な運動を抑制できないため、誘発されると考えられます。

この働きは運動に限らず、辺縁ループ、前頭前野ループといった情動や認知機能も同様のメカニズムでコントロールされています。

言い換えれば、大脳基底核のバランスが崩れれば、認知や情動にも影響を及ぼすということです。

ドーパミンと大脳基底核

大脳基底核の神経経路は、グルタミン酸、GABA、ドーパミンの神経伝達物質によって情報が伝達されています。

パーキンソン病は、黒質緻密部のドパミン作動性ニューロンが変性・脱落し、直接路ニューロンへの興奮性入力と、間接路ニ ューロンへの抑制性入力がなくなる結果、運動が抑制できず振戦(震え)がみられます。

また、運動障害だけではなく、認知・学習・精神活動などの障害も誘発されます。

ドーパミンは、パーキンソン病の原因経路とは別に辺縁系に関与するため、欠乏すると辺縁系や前頭前野まで機能低下し感情のコントロールが難しくなります。

大脳基底核と発達障害の関係性

ADHDおよびASDは、いくつかの研究報告で大脳基底核に異常がみられることが報告されています。

ADHDの男児は、尾状核の頭と体と前部被殻、ならびに左前淡蒼球と右腹側被殻で両側に体積圧迫が見られた。体積の拡大は、後部被殻でみられた。しかし、女児では大きな違いはみられなかった。

ASDの男児は、右大脳基底核の形状に変化を示しました

これらの研究は、画像によって判断されており、大脳基底核の形状変化がどのようなメカニズムで発達障害の症状を引き起こしているかは解らないとしています。

発達障害は、多様な症状がみられることから、大脳基底核を含めた神経経路の問題があったとしても不思議ではないのではないでしょうか。

また、大脳基底核は左右にありますが、研究でみられるように異常は左右差がみられます。

脳の機能には左右差があり(左右共に同じ能力が備わっていますが、左右の優位性みられます)このアンバランスが多様な症状(同じADHDでも現れる症状がASDも含まれたりする)に繋がっていると考えられます。

脳の左右差からみる感情

大脳基底核の感情に関わる辺縁ループにも左右差はみられ、左側が短期報酬システム、右側が長期報酬システムとされています。

右側は報酬をあまり必要とせず長期的な目標に向けて行動できるため、報酬に関わらず社交でも適切な行動がとれ、衝動性も抑制することができます。

左側は短期的な目標を達成することでドーパミンが分泌され、達成感を感じることができますが、過剰な働きは依存症のような行動がみられるようになります。

また、右側が相対的に機能が低下すると、衝動が抑制できず長期的な視野で行動ができず情緒不安定、社交性の欠如、同じ行動を繰り返すなどに振る舞いが現れることが多くなります。

最近ではゲーム依存(ゲーム障害)と呼ばれるものもありますが、小児期からゲーム、動画など短いスパンで報酬(ゲームクリア、アイテム獲得、10分きざみの動画など)が得られることで左側が活性されやすいです。

また、右側が相対的に機能が低下してしまう可能性があり、長期的な目標に向けた行動が困難となりやすいです。

研究でもインターネット、ゲームの辺縁系の問題が示唆され衝動性が高まった報告もあります(参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6583773/)

また、ADHDは衝動抑制ができない特徴がみられ、大脳基底核が関わるサッケードに問題が生じていることが多いです。(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31581925/

大脳基底核の機能を上げるには?

大脳基底核の機能低下は、感情のコントロールができない一因となります。

そのため、大脳基底核の機能向上が感情に好影響を及ぼす可能性が考えられます。

感情に関わるのは辺縁系ループですが、他の眼球や運動、認知ループを刺激していくことも辺縁系の機能を上げることにつながると考えられます。

大脳基底核の機能を上げる方法としては以下のエクササイズがあります。

- サッケード(瞬間的に対象物を見る眼球運動)

- 運動(ゆっくりとした動きで行う)

- 振り向きざまに目標物にボールを投げる(物を認知して体を動かす)

- 上下左右にある数字を眼球運動で追い、見た数字をまとめて言う

- GO-NO-GO

GO-NO-GOは、「行け」と指示されれば「止まる」、「止まれ」と指示されれば「行く」というように指示とは反対の行動をします。

GO-NO-GOを応用したアンチサッケードは、ADHDのこどもが困難を示したという研究報告もあります(参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12672781/

もちろん、感情がコントロールできないから大脳基底核の機能を上げれば良いワケではありません。

他の脳領域も評価し、大脳基底核への刺激により何らかの変化がみられるケースには有効なアプローチの1つとなり得ます。

こどもの遊びで感情面をコントロール

脳が未成熟であるこども(とくに小学生~幼児期)は、発達障害に関わらず感情のコントロールが上手ではありません。

そのため、お店でも泣くこともありば、自分の思い通りにならなければ怒ると言った行動は、こどもにとっては普通の行動と言えます。

では、どのようにこどもは感情面を成長させていくのでしょうか?

その一つは、体を動かす遊びと考えられます。

先ほど紹介したGO-NO-GOは、「だるまさんがころんだ」「旗揚げゲーム」などこども同士でもできる遊びです。

また、こどもは人の真似をよくする時期もありますが、人の真似をすることは自身が想像していない動きも行うため、自分の考えを抑制しつつ行動することになり大脳基底核の働きが重要です。

こどもの遊びは、体を丈夫にしたり、健康を保つだけではなく心も育てています。

他の脳領域の向上も重要

脳は20歳くらいまでに成熟すると言われており、こどもは大脳基底核の発達が未熟であるのが当然です。

そのため、こどもはとくに大脳基底核以外の脳領域の向上も重要となります。

とくに感情面では前庭系は、重要と考えられます。

大人の研究ではありますが、前庭系の機能低下は不安が強い人に多くみられます。

また、発達障害において前庭系の機能低下がみられる研究報告もあり、前庭系の機能向上は大切と考えられます。

そして、大脳基底核と同様に抑制的な働きをする小脳は、研究でも注目されている脳領域です。

とくに幼児では大脳基底核を活性化させるエクササイズを行うことが難しく、小脳や前庭系へのアプローチが臨床的にも有効と感じられます。

小脳、前庭系について詳しくはこちらをご参考ください。

発達障害の感情コントロールの土台をつくる

発達障害の感情や行動などの問題に対して、心理的アプローチ、ABA(応用行動分析)などが用いられます。

しかし、発達障害のこどもは、感情の爆発や問題行動の裏には、脳機能の低下が関わる苦手(感覚過敏、眼球運動の問題など)が隠されていることも少なくありません。

そのため、ただ感情や行動に問題があると考えるのではなく、なぜそのような行動や感情を爆発させてしまうのかを観察する必要があります。

ケースによっては、大脳基底核の低下によって認知や情動が上手く表現できないが故の行動や感情面の問題かもしれません。

ここでは、感情や行動の問題の裏には、色々な要素が含まれている可能性があることを理解いただければ幸いです。

また、大脳基底核を含め脳の機能低下を改善していくことで発達を促す土台を作ることによって、心理的アプローチもより有効となると考えられます。

カイロプラクテイック心、発達障害に有効なBBIT認定療法士です。

発達障害でお困りの方、ご家庭は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。