足関節を捻挫すると中高年に多いのは湿布、スポーツ経験や若い層にはアイシングやテーピングという処置が一般的です。

しかし、それらの対処で本当に足関節捻挫が早く回復するのでしょうか。

結論から言えば、湿布やアイシング、テーピングだけでは、足関節捻挫の対処は不十分です。

また、捻挫グセと呼ばれる慢性的な足関節不安定症のリスクが高くなる可能性もあります。

ここでは研究論文、実際の現場(スポーツ選手の処置)で行われる処置方法などを踏まえて、足関節捻挫の処置について解説していきます。

カイロプラクテイック心のスポーツ障害についての考え方、アプローチ方法はこちらもご参考ください。

パッと読みたい人は見出しをクリック

捻挫のとき病院で処方される湿布の効果は?

中高年になると筋骨格系(腰痛、肩痛、足首捻挫など)の痛みに対しては、湿布を貼る文化が日本にはあります。

しかし、湿布は海外で処方されることはなく、ほとんどが塗り薬です。

そのため、湿布に関する科学的根拠は不明です。

塗り薬を含めた研究においても急性の靭帯損傷である捻挫は以下のとおり、科学的根拠は確立されていません。

変形性関節症および急性筋肉損傷に対して経口NSAIDと同等の有効性および安全性が示されている。急性および慢性の腰痛、広範囲の筋骨格痛、および末梢神経障害性疼痛症候群において、現在の証拠は局所NSAIDの使用を支持していない。

※NSAIDは非ステロイド性抗炎症薬のことで市販もされているロキソニン、ボルダレン、アスピリンなどになります。

ただ、痛みには心理面のケアも大切であり、効果がないと知ったうえでも湿布を貼ることで安心感が得られるのであれば、一つの治療としては有効と言えます。

しかし、貼りすぎると副作用(皮膚のかぶれ、光線過敏症など)もあるため、注意して使用しましょう。

湿布について詳しくはこちらをご参考ください

捻挫の湿布治療は古く不経済

日本の湿布の処方量は年間で約54億5000万、薬剤費にして約1300億円にもなるそうです。(参考記事:シップ処方量・年間総計1300億円 医療保険でカバーすべきか)

市販されているものが含まれていないため、日本での湿布の消費量はこの数字以上と考えられます。

このようなことから医療費問題を考えれば、効果が立証できていない湿布ばかり使用する治療方法はお勧めできません。

2019年に発表された捻挫を含む軟部組織損傷の治療は、治癒の遅延を招く恐れがある抗炎症剤の使用を避けるとされています。

詳しくはこちら

捻挫でアイシングを含めたRICE処置は古い?

日本では、足関節捻挫を含めた急性外傷(打撲、突き指など)の応急処置として、アイシングを含めたRICE処置(安静、アイシング、圧迫、挙上)が一般的に浸透しています。

しかし、最近ではRICE処置を疑問視する研究報告も多数あり、欧米ではRICE処置が常識ではありません。

RICE処置は、1978年にDr.Gabe Mirikinがアスリートには必須として提唱したものですが、2014年に自身のホームページ内で「RICE処置は回復を助けるのではなく、遅らせるかもしれない」ということを述べています。

アイシングを含むRICE処置の目的

RICE処置の目的は、炎症を抑えると共に内出血による二次的低酸素障害(内出血によって血液が溜まり正常な血管まで圧迫され、結果として正常な細胞に酸素や栄養が遅れず細胞が死滅してしまうこと)を防ぐことです。

そうすることによって、痛みや不必要な組織損傷を最小限にすることが早期競技復帰に重要と考えられていました。

RICE処置の身体の反応

RICE処置を行うと血流量が減少すると共に正常な細胞も活動レベルが下がり(主にアイシングの効果)少ない酸素、栄養でも死滅しない環境を作ります。

そして、血流量が減少することで炎症が抑えられ発痛物質の生成を抑制されると共に、痛覚神経を麻痺させ筋緊張を緩和させます。

このような身体の反応によって不必要な出血、組織損傷などを抑えることが、早期のスポーツ競技復帰には必須と考えられていました。

しかし、最近では炎症は組織修復に必要な反応という認識が広まり、アイシングを疑問視する研究論文が多数発表されるようになりました。

炎症は悪いことではない

炎症は、外傷後に48~72時間継続すると言われ「発赤、熱感、疼痛、腫脹(腫れ)機能障害」の5徴候がみられます。

この徴候は損傷した部位を修復するために血流量を増加させ、免疫系のマクロファージが送り込まれIGF-1(インスリン様成長因子)を放出します。

また、この炎症過程において発痛物質も生成されるため痛みを誘発します。

このときに放出されるIGF-1は、組織修復に必須であることがわかりました。(参考論文:https://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-10/foas-ssd100410.php)

血流を遮ることによる問題

身体を修復させる作用のある物質は、血液によって受傷部位に送られます。

そのため、組織を早く回復させるためには血流の増加が必要であり、血流量を減少させると身体の回復を遅らせます(参考論文:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22820210)

また、アイシングにより血流量を減少させると炎症や発痛を起こす物質が受傷部位に留まってしまう可能性が報告されています(参考論文:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24562697

筋肉へのダメージ

マウス実験ではありますが、マクロファージは筋膜と筋組織の回復を助け、枯渇は回復を遅らせると述べられています(参考論文:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2075127/)

アイシングによってマクロファージを送り込む量が減少すれば、筋損傷を伴う足関節捻挫の回復が遅れる可能性が考えられます。

アイシングを含むRICE処置は、色々な研究論文で疑問視されており、アイシングが足関節の適切な処置とは言えなくなっています。また、RICE処置を提唱したDr.Gabe Mirikinはアイシング処置によりIGF-1を放出するのを遮ってしまい、結果として回復が遅れることになると述べています。

アイシングのメリットは全くない?

複数の研究報告によってアイシングは、身体の回復を遅らせることが示唆されています。

ただ、痛みを抑えることも大切な治療方法です。

痛みを抑えることはCRPS(複合性局所疼痛症候群)への移行を防ぐためにも重要であり、耐え難い痛みであれば痛みを抑えるためのアイシングも有効です。

また、受傷直後に腫れがひどい場合は、正常な組織もダメージを受けるため、アイシングによって組織のダメージを減らすことが大切になります。

しかし、長時間のアイシングは凍傷や神経へのダメージを与えるリスクがあるため、注意しましょう。

アイシングの方法としては15分アイシング⇒1時間休憩を繰り返します。

痛みが軽減するようであれば継続し、痛みが軽減しないようであれば、回復を最優先してアイシングを止めることをおすすめします。

安静、圧迫も効果がない?

身体の循環においては、血液以外にもリンパ循環を正常に保つことも大切です。

これらの循環を確保するためには、筋収縮によるポンプ作用が重要な役割を担います。

そのため、安静によって身体を動かさないことは腫れの改善を遅らせると共に、新鮮な血液が受傷部位に送れません。

また、安静期間が長くなればなるほど、足の機能が低下し(可動制限、固有受容器の閾値低下など)競技再開時のケガのリスクが高まります。

圧迫においても短期的には効果はみられますが、5分以内に元のボリュームに戻ってしまうという研究報告があります(参考論文:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14737214

RICE処置の複数の研究報告をまとめたシステマティックレビューでも以下のことが述べられています。

868人の患者を対象とした11件の試験をまとめた結果、急性足関節捻挫に対するRICE療法の相対的な有効性を判断するための無作為化比較試験から得られる証拠は不十分です。

アイシングのみのシステマティックレビューは以下のとおりです。

22件の試験の研究報告では、足首の捻挫および手術後、氷と運動を併用したものが最も効果的であるというわずかな証拠があった。

急性軟部組織損傷の治療においてエビデンスに基づくガイドラインを提供するには、より質の高い試験がさらに必要です。

このようにRICE処置だけでは足関節捻挫の回復は疑問視され、アイシングを行う場合でも運動を併用すべきことが発表されています。

足関節捻挫の重症度によっては、アイシング、圧迫なども必要となりますが、RICE処置は必須ではありません。

現在の応急処置の概念はPEACE&LOVEです。

捻挫でのテーピングの有効性

テーピングは、複数の研究で予防に有効という報告があります。

また、キネシオテーピングの効果の研究では足関節の位置感覚、制動効果がみられ、可動域やバランス能力は改善しなかったと報告されています。

参考文献

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868206/

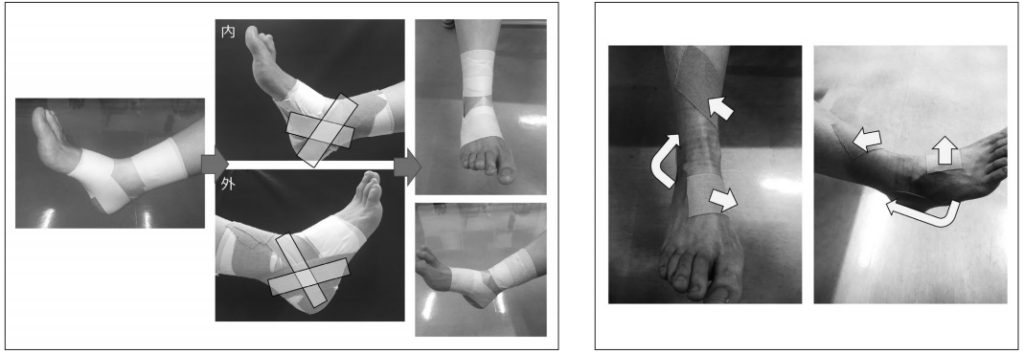

テーピング方法はスポーツメディスンから引用させていただいてます。(図はクリックすると拡大されます)

出典:スポーツメディスン

一般的に知られているのは、向かって右側のテーピングのように足首全体を固定しつつ足関節が内反しないように非伸縮性のテーピングを使用した巻き方です。

ただ、固定が必要なケースの捻挫(靱帯断裂)では有効ですが、関節の動きや筋肉の機能を損なうため、循環の回復および関節の位置感覚の改善には不向きと考えられます。

それでも一般化されているため、スポーツ競技を開始しているにも関わらず、足関節の固定を強めたテーピングが行われていることも少なくありません。

ガチガチに固めるため、捻挫の再発は予防できますが、パフォーマンスの低下、他の障害のリスクは生じます。

再発予防、位置感覚、正常な関節運動の促進などを目的とするのであれば、右端以外のテーピングを個人の状態や症状に合わせて使い分けていくことが必要です。

カイロプラクティック心では、捻挫の状態に合わせて関節運動を正常に戻すテーピングを基本的には行います。

知られていそうで知られていない捻挫治療

少しスポーツ経験があると、捻挫したらアイシングおよびテーピングまで行うことがあります。

また、病院や整骨院でもアイシングやガチガチに固めたテーピングを推奨するケースも少なくありません。

ネットの情報や雑誌でも未だに「必ずアイシングして炎症を抑えましょう」と書かれているものが多いです。

このように情報を発信する側も最新の知見から遅れていることは多く、一般的に知られるようになったころには古い情報であることも多いです。

そのため、一般的な常識と思われていた「捻挫=アイシング」は、最新の医療現場では疑問視されている処置方法です。

ここまで説明してきたとおり、湿布、アイシング、ガチガチに固めたテーピングはケースによっては回復を遅らせ、再発予防にもならないことがあります。

また、科学的な根拠に基づいた治療であっても運動(リハビリ)を併用していくことで、早期回復、再発予防、スポーツパフォーマンスの低下の防止が可能となります。

ここでいう運動は、競技を開始することではなく循環の改善や関節運動の修正、固有受容器の再教育を行うことです。

足関節捻挫はどう対処する?

カイロプラクティック心で受傷から競技復帰までサポートするのであれば、以下のように処置を進めます。(損傷グレードがⅠ、Ⅱの場合)

★グレードⅠ(靱帯損傷)、グレードⅡ(靱帯部分断裂)、グレードⅢ(靱帯断裂)

※損傷グレードⅢは固定が有効とされています。

①受傷直後

ケースバイケースですが、基本的には運動を中止させます(試合中、大会期間中など程度よっては運動を継続)

痛みが耐えられないほど強い場合は、もしくは受傷直後であれば、アイシングおよび抗炎症薬の服用で痛みを抑えます。

もしくは、腫れや内出血が酷いようであればアイシング、骨折の可能性も考えて転位を防ぐ固定をします。

今後の治療方針を立てるために、病院での診断で足関節の状態を把握します。

②急性期(受傷後24~72時間の炎症期)

痛みがある程度引いたら痛め止めの服用、アイシングを中止し、腫れ軽減を目的にキネシオテーピング、非荷重の運動、可能であれば歩行、水中歩行などで足関節の循環をよくして腫れの改善を行います。

運動は痛みなく行えることが大前提であり、痛みがなけでば受傷後でも動かしていきます。

足関節捻挫で足首に痛みがあれば、足指だけでも積極的に動かすことも大切です。

施術ができれば、足関節のアライメント不良の調整も行います。

③炎症の終了後

足関節の可動が自力で行っても痛みが強くなければ、関節可動域回復のストレッチ、関節可動域を増やしたトレーニング(関節の正常運動を促す)など痛みのない範囲でできるトレーニングを増やしていきます。

このときに関節運動を促すテーピングを施行することも有効です。

また、裸足や軽い凹凸(足つぼ程度)を歩いたり、バランストレーニングなどで固有受容器も刺激していきます。

このようなリハビリを行い、左右の関節可動域、バランス感覚などが同等の評価基準を満たしてから競技復帰していきます(できれば足関節捻挫前の状態に戻す)

足関節捻挫を甘くみている指導者、選手は多いですが、パフォーマンスの維持、向上および再発予防までの処置をおこなってから競技復帰しましょう。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効

発達障害2024年7月2日自閉症スペクトラム障害【ASD】への運動介入は有効 スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで

スポーツ障害2024年6月18日ハムストリング肉離れ対処法から再発予防まで 更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】

更年期障害2024年5月13日男性の更年期障害【LOH症候群】 更年期障害2024年4月24日更年期障害

更年期障害2024年4月24日更年期障害

この記事へのコメントはありません。