ADHDは、発達障害の1つです。

最近では、大人のADHDがメディアで取り上げられるようになり、一般的にも知られるようにはなってきましたが、まだまだ認知されていないことが現状です。

また、ADHDは現れる振る舞いも色々あり、いくつかのタイプに分けることができます。

この記事ではADHDについて現れる振る舞いや症状、診断方法などを詳しく解説していきます。

この記事は、発達障害に有効なBBITの認定療法士が書いています。

パッと読みたい人は見出しをクリック

ADHDとは

ADHDは英語でAttention Deficit Hyperactivity Disorderの略で注意欠陥(不注意)・多動性(じっとしていられない)・衝動性(思いつきだけで行動してしまう)の3つの症状がみられる発達障害のことです。

ADHDは精神障害に位置づけられていたこともありますが、2013年にアメリカ精神医学会から出版された「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-Ⅴ)では、明確に発達障害に位置づけられています。

なお、発達障害の診断はDSM-Ⅴの診断基準を基に行われることが多いです。

ADHDの症状(振る舞い)

不注意・多動性・衝動性の3つに大きくわけられます。

◇不注意

- 集中力のムラが大きい

- 忘れ物が多い

- 話を聞いていない

- 指示に従えない

- 屁理屈

- 順序だてが困難

- 外からの刺激で注意散漫

◇多動性

- 手足がそわそわ

- 椅子の上でモジモジ

- 席を離れる

- 走り回る

- 高いところに登る

- しゃべり過ぎる

- 静かに遊べない

- じってしておけない

◇衝動性

- 質問が終わる前に答える

- 順番を待てない

- 他人を妨害邪魔をする

- 一番がすき

このような不注意、多動性、衝動性が絡み合うため、ADHDの振る舞いは多様であり、人によって強くみられる振る舞いは異なります。

ADHDの分類

ADHDは、大きく3つに分類されます。

①多動性-衝動性優勢型

多動性と衝動性が強くみられるタイプで以下の特徴がみられます。

- 落ち着きがなく、じっとしていることが苦手で動き回っている

- 衝動が抑えられず乱暴になり、反抗的と捉えられる

- 衝動的に不適切な発言をしてしまう

②注意欠陥優勢型

不注意が強くみられるタイプで以下の特徴がみられます。

- 気が散りやすく、物事に集中することが苦手

- ボーっとしていて人の話を聞いているかわからない

- 忘れもが多く、モノを無くしやすい

③混合型

注意欠陥、多動性、衝動性が全てみられるタイプで、ADHDと診断されるほとんどが混合型です。

ADHDの症状の現れ方は多様で、ADHDと診断されていない人でも1つや2つみられる振る舞いでもあります。また、同じ発達障害であるASD(自閉症スペクトラム障害)の振る舞いを合わせもつケースもあり、分類することが難しいです。

ASD(自閉症スペクトラム障害)について詳しくはこちら

年齢別にみるADHDの振る舞いの現れ方

文部科学省のADHDの定義では、7歳以前に症状が現れるとされています。

しかし、2013年に出版されたアメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)では、診断年齢は12歳に引き上げられています。

幼少期では、発達の過程で動き回る、落ち着きがない、集中力が続かないなどは誰もがみられる振る舞いです。

そのため、ADHDの振る舞いがみられたからと言ってADHDとは限りません。

脳が成熟し始める12歳ころからADHDの特徴が顕著となり、生活環境の変化に伴い(学校から会社生活など)苦手と感じる作業や習慣がみられるようになります。

しかし、後述しますがADHDは2次障害に進んでしまうこともあり、ADHDの疑いがあれば7歳前後には適切な治療を受け始めたほうが良いです。

1~6歳(小学校未就学)

- 他のこどもをたたく

- モノをこわすなど乱暴な行為

- 我慢できないので癇癪を起こすことが多い

- 落ち着きがなくじっとしていられない

このような行動を注意しても繰り返し行います。

ただ、幼少期には誰にでもみられる行動でもあり、自然と治まっていくことがあります。

注意深く観察しながら、接し方や注意の仕方に工夫していくことが大切です。

あまり治まる気配が感じられなければ、早めに専門機関に相談してみましょう。

7~12歳(小学校)

- 授業中じっとしていられない

- 突発的な行動をおこし、怒りをコントロール出来ない

- ボーっとして話しかけられても上の空であることが多い

- 忘れ物が多い

- 周りと馴染めずトラブルになることが多くなる

- 工作で物を作るのが苦手

- 絵やダンスが下手であったりする

ADHDの特徴が顕著に表れ始める時期です。

本人にとっては何らかの原因でこのような振る舞いをしているのですが、何度注意しても繰り返してしまうため、周りから理解されず問題児扱いされています。

また、これらの行動を頭ごなしに怒ることで自己肯定感が低下してしまい2次障害に進んでしまうことがあります。

13~18歳

- 親・教師への強い反抗

- 周りの人とうまく付き合えずトラブルが多い

- ルールに従えない

できないことをコンプレックスに感じてしまい、さらには他人と比較してしまうようになるため、自己肯定感が低下しやすくなります。

そして、人とのコミュニケーションが苦手な一面もあるため、自分の世界だけに閉じこもったり、不登校につながったりすることがあります。

18歳以上

- 計画を立てる、順序立てる仕事が苦手

- 片付けが苦手で乱雑

- 多くの情報を処理できないため、多くの指示や長い説明は混乱する

- 約束を忘れたり、遅刻が多

- 長時間座っていることが苦手

こどもの頃にADHDと診断され、自分の特性を理解し成長と共に対処法を学んでいると困難と感じる場面に遭遇しても対処できるようになる大人もいます。

しかし、大人になってから苦手なことが多いことに気づき、周りのフォローや理解が得られないと苦労する人が多いです。

また、そのような苦労を感じることで、初めて発達障害と診断されることがあります。

大人のADHD

ADHDは、先天的な脳の機能異常といわれているため、大人になってから発症することはないと考えられます。

しかし、英国とブラジルのそれぞれの研究チームによる独立した2件の研究論文では、こどものときにADHDと診断されず、若年成人になって初めてADHDと診断されるケースが多いため、遅発型のADHD自体が独自の疾患である可能性があることが示唆されました。

英ロンドン大学キングスカレッジ(King’s College London)などの研究チームが、2000組以上の双子を対象に実施した調査では、合計166人が成人期ADHDと診断されたが、その内の68%は「小児期にはどの検査でもADHDの基準を満たしていなかった」ことが分かった。

ブラジルの研究チームが1993年に開始した5000人以上を対象とする追跡調査では、子どもの時にADHDと診断された成人の患者の割合は12%で、また成人しても引き続き障害が見られた子どものADHD患者は17%と、ともに非常に少数であることが分かった。

このような研究報告から、ADHDは先天的な脳の機能障害だけが原因ではない可能性があります。

また、こどもの頃から適切な治療、サポートにより改善傾向がみられるケースが多くみられることからも、後天的要素が強いと言えるのではないでしょうか。

ADHDの併存障害(2次障害)

ADHDは、自己肯定感が低下しやすく併存障害が問題にもなります。

アメリカのデーターでは、ADHDの40~67%に反抗性挑戦障害、20~56%に行為障害が併存障害として現れるという結果がでています。

平成12年の齋藤万比古氏らの調査でも以下のことが報告されています。

ADHDをもつ子ども90人(大半が中学生まで)を対象とした併存障害に関する調査によると、ADHDをもつ子どものうち行為障害を併存する子どもは10%に伴ったのに対し、反抗挑戦性障害は大半に上ることがわかりました。また、反抗挑戦性障害と行為障害を「行動障害群」とした場合、その併存率は約70%であることがわかり、かなり高い確率で併存することがうかがえます。

出典:軽度発達障害フォーラム

他の併存障害としてチック、気分障害、不安障害、うつなどがみられます。

反抗性挑戦障害

親や教師など目上の人に対して拒絶的・反抗的な態度をとり、口論をしかけるなどの挑戦的な行動を当然のように行ってしまいます。

これらの行動は、通常の児童の行動の範囲を超えたものになります。

また、年齢を重ねることで、行為障害に移行する場合(DBDマーチと呼ばれます)もあります。

行為障害

持続的(6ヶ月以上が診断基準)な反社会的、攻撃的、また反抗的な行動パターンが特徴で反社会行動でも深刻な状態です。主な特徴としてDMS-Vでは以下のことが書かれています。

〇他人や動物への攻撃性

いじめ、強迫、威嚇的な行動をとることがあります。最近では、インターネット上のいじめも含みます。しょっちゅう取っ組み合いのケンカをし、時にバットやナイフといった凶器を使います。

〇物の破壊

車の窓を割ったり、学校の物を壊したり、他人の所有物を破壊します。放火にいたる場合もあります。

〇うそや窃盗

借金や義務を逃れるために、簡単にうそをついたり約束を破ったりします。万引きや文書偽造なども含みます。

〇重大な規則違反

学校や家庭、職場のルールを違反します。親が禁止しても夜中に外出したり、家に帰ってこなかったりすることもあります。学校の勉強も怠けます。

タバコやお酒、性行為を早いうちから始める傾向があります。

これらの結果、学校を退学したり、職場にいられなくなったり、性感染症や無計画妊娠にいたる場合があります。

チック

突発的な特定の動きや発声がおこり、自分の意志ではコントロールできません。

大きく分けると運動性(顔・首・舌・手足などの筋肉が収縮し、首振り・瞬目・顔しかめる・手がクセのように動くなどの症状)音声性(意味不明な言葉、汚い言葉など状況に合わない発声)のチックがあります。

気分障害・不安障害

不安障害は、過剰なまでに物事に対して恐怖や不安を感じてしまいます。

不安障害を分類するとパニック障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などがあります。

気分障害は、気分の浮き沈みが激しい状態で大きく分けるとうつ病と双極性障害の2つになります。

ADHDの二次障害(併存障害)に至らないために

ADHDは、落ち着きがない、注意しても同じことを繰り返す、暴力をふるう傾向があるなどから、周囲からは問題児扱いされやすいです。

親からも怒られることで、自分がダメだと感じたり、何をやっても上手くいかないと感じたりすることが、他の発達障害(自閉スペクトラム、学習障害)よりも著しくみられます。

それが長引くことで、うつ症状を発症することも少なくありません。

ADHDでみられる振る舞いは先天的な脳の機能障害であるため、しつけが原因ではないとされています。

しかし、反抗性挑戦障害、行為障害の原因として親の育児放棄、身体的または性的虐待、行き過ぎたしつけなど家庭環境が原因に挙げられています。

ADHDの2次障害として現れるケースでも適切な治療、サポートが行われず(自己肯定感の低下)さらに親の暴力や育て方の間違いが原因とも考えられています。

このようなことから、こどもの一番の理解者であるべき親が、愛情をもって接し方を工夫する必要があります。

もちろん、ADHDの専門家(医師、療育、地域の施設など)のサポートを早期に受けていくことが望ましいです。

ADHDは世界を変える

ADHDを含めた発達障害をもった偉人、有名人は多く、世界を変えていくのはそのような人たちとであるとも言われています。

社会生活を営むには苦手なことも多いですが、エネルギッシュなADHDは、長所を上手く生かして努力を惜しまない特性もあります。

〇ADHDの偉人

- トーマス・エジソン

- レオナルド・ダ・ヴィンチ

- ケネディー大統領

- ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

- ピカソ

etc

発達障害はマイナスのイメージも強いですが、周りのサポートが上手くいき、やりたいことにエネルギーを注ぎこめるようにしてあげれば、誰もが到達しない偉業を成し遂げる可能性を秘めています。

このように2次障害を併発させずに成長させるために、早期に専門家に相談し治療および適切なサポート方法(親の接し方)を指導してもらことが大切になります。

とくに反抗性挑戦障害、行為障害に移行させないためには小学校入学前後にしっかり対応していかないと治療が困難となります。

ADHDの診断方法

ADHDは、小児科、小児精神科、小児発達神経科を受診(大人は精神科、心療内科)します。

診断方法は、アメリカ精神医学会が出版している精神障害の診断と統計マニュアル(DSM-5)や世界保健機関(WHO)の疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD-11)による診断基準に沿って問診や質問(普段の振る舞い)が行われ判断されます。

また、視覚過敏や聴覚過敏、内科的な疾患など身体的な問題もみられることもあり、それらの検査や心理テストなどが行われます。

以下はDSM-ⅤのADHD診断基準です。

DSM-Ⅴにおける注意欠如・多動性障害(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorder)の診断基準

A.(1)および/または(2)によって特徴づけられる、不注意および/または多動性-衝動性の持続的な様式で、機能または発達の妨げとなっているもの:(1)不注意:以下の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6ケ月持続したことがあり,その程度は発達の水準に不相応で、社会的および学業的/職業的活動に直接,悪影響を及ぼすほどである:

注:それらの症状は,単なる反抗的行動、挑戦、敵意の表れではなく、課題や指示を理解できないことでもない。青年期後期および成人(17歳以上)では、少なくとも5つ以上の症状が必要である。(a)学業,仕事,または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない,または不注意な間違いをする(例:細部を見過ごしたり,見逃してしまう、作業が不正確である)

(b)課題または遊びの作業中に、しばしば注意を持続することが困難である(例:講義,会話,または長時間の読書に集中し続けることが難しい).

(c)直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える(例:明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ,心がどこか他所にあるように見える).

(d)しばしば指示に従えず,学業,用事,職場での義務をやり遂げることができない(例:課題を始めるがすぐに集中できなくなる、また容易に脱線する).

(e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である(例:一連の課題を遂行することが難しい、資料や持ち物を整理しておくことが難しい、作業が乱雑でまとまりがない、時間の管理が苦手,締め切りを守れない).

(f)精神的努力の持続を要する課題(例:学業や宿題,青年期後期および成人では報告書の作成,書類に漏れなく記入すること,長い文書を見直すこと)に従事することをしばしば避ける,嫌う,またはいやいや行う.

(g)課題や活動に必要なもの(例:学校教材、鉛筆、本、道具、財布、鍵、書類、眼鏡、携帯電話)をしばしばなくしてしまう.

(h)しばしば外的な刺激(青年後記および成人では無関係な考えも含まれる)によってすぐ気が散ってしまう.

(i)しばしば日々の活動(例:用事を足すこと,お使いをすること,青年期後記および成人では、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合の約束を守ること)で忘れっぽい.(2)多動性および衝動性:以下の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6カ月持続したことがあり、その程度は発達の水準に不相応で、社会的および学業的/職業的活動に直接、悪影響を及ぼすほどである。

注:それらの症状は、単なる反抗的態度、挑戦、敵意などの表われではなく、課題や指示を理解できないことでもない。成年期後期および成人(17歳以上)では、少なくとも5つ以上の症状が必要である。

(a)しばしば手足をそわそわ動かしたりトントン叩いたりする。またはいすの上でもじもじする。

(b)席についていることが求められる場面でしばしば席を離れる。(例:教室、職場、その他の作業場所で、またはそこにとどまることを要求される他の場面で、自分の場所を離れる)。

(c)不適切な状況でしばしば走り回ったり高いところへ登ったりする(注:青年または成人では、落ち着かない感じのみに限られるかもしれない)。

(d)静かに遊んだり、余暇活動につくことがしばしばできない。

(e)しばしば”じっとしていない”、またはまるで”エンジンで動かされているように”行動する(例:レストランや会議に長時間とどまることができないかまたは不快に感じる:他の人たちには、落ち着かないとか、一緒にいることが困難と感じられるかもしれない)。

(f)しばしばしゃべりすぎる

(g)しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう(例:他の人たちの言葉の続きを言ってしまう;会話で自分の番を待つことができない)。

(h)しばしば自分の順番を待つことが困難である(例:列に並んでいるとき)。

(i)しばしば他人を妨害し、邪魔する(例:会話、ゲーム、または活動に干渉する;相手に聞かずにまたは許可を得ずに他人の物を使い始めるかもしれない;青年または成人では、他人のしていることに口出ししたり、横取りすることがあるかもしれない)B.不注意または多動性ー衝動性の症状のうちいくつかが12歳になる前から存在していた。

C.不注意または多動性ー衝動性の症状のうちいくつかが2つ以上の状況(例:家庭、学校、職場;友人や親戚といるとき;その他の活動中)において存在する。

D.これらの症状が、社会的、学業的、または職業的機能を損なわせているまたはその質を低下させているという明確な証拠がある。

E.その症状は、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患(例:気分障害、不安症、解離症、パーソナリティ障害、物質中毒または離脱)ではうまく説明されない。

ADHDの症状は多様であり、専門家でも意見が分かれてしまうことがあります。

そのため、自己判断でADHDと決めつけずに必ず専門機関を受診してください。

成人期のADHDの診断

成人期のADHD 自己記入式症状チェックリストは、世界保健機関(WHO)と成人期ADHD 作業グループ(Adler 氏、Kessler 氏、Spencer 氏ら)の協力でサイトに公開されておりますのでそちらをご参考ください。

参考サイト⇒成人期のADHDチェックリスト

こちらもこどもの診断と同様に自己判断はせずに、必ず専門機関を受診してください。

ADHDの診断は、このように質問票に応えていく形式で客観的に判断しにくいと言えます。

また、ADHDの原因が、脳の機能障害とされていますが脳の機能を検査する項目はなく(なかには脳波チェックなどを行うところもあります)脳科学的には原因不明と考えられるのではないでしょうか。

このようなことから、時間をかけて慎重にADHDの診断が下されます。

ただ、いくつかの医療機関を受診すると「ADHDとASDが合併している」「ADHDではなくASD」など診断内容が変わることもあります。

「どれが本当なのか?」という疑心暗鬼に陥りやすいですが、ご自身が一番納得できる説明、治療方針を示してもらった医師を信用するのがベストではないでしょうか。

ADHDと同じ発達障害であるアスペルガー症候群の人が医師選びの極意についての以下の記事もありますので、よろしければご参考ください。

医師を選ぶ際ポイントは、その医師の言動です。特に、ネガティブな言葉がどれだけ少ないかをよく観察してください。

~中略~

「あなたはこう言う特性を持っている。今まではそれを活かせない状況で大変だっただろうけど、これからは違う。その特性を活かしていく方法を一緒に探していこう」そう言ってくださる医師との出会いを積極的に求めてください。

ADHDを疑ったら専門機関に相談

発達障害の専門医は少なく、診断を受けるまでに時間がかかります。

そのため、無料で相談できる公共の窓口を利用してみましょう。

そこから専門医を紹介してもらえることがあります。

〇専門窓口(こども)

- 保健センター

- 子育て支援センター

- 児童発達支援事業所

〇専門窓口(大人)

- 発達障害者支援センター

- 障害者就業・生活支援センター

居住区の役所に相談することで地域の施設を紹介してもらえます。

ADHDの一般的な病院治療

ADHDの原因は先天的な脳の機能障害と言われ、確立された治療方法はありません。

症状を緩和させる薬物療法や日常的に困難を乗り越えるための心理療法、環境を整える施策が中心となります。

ADHDの詳しい原因についてはこちらをご参考ください。

こどもに対しては、まずは薬物療法よりも環境を整える方法(家庭、学校など)や心理社会的な介入が世界各国で推奨されています。

大人のADHDは認知行動療法などの心理療法の介入が有効とされていますが、診れる専門医が少なく認知行動療法を十分に提供できる環境が整っていないそうです。

そのため、薬物療法と月1回の診察というパターンが多くみられます。

このようなことから、病院では主に以下の薬物療法が中心になります。

ストラテラ(アトモキセチン)

ストラテラは、ノルアドレナリン再取り込み薬です。

ADHDではノルアドレナリンという脳内神経伝達物質の不足により前頭前野が上手く機能せず、計画的な行動や適切な意思決定ができないと考えられています。

そのため、ストラテラではノルアドレナリンが取り込まれることを抑制し、ノルアドレナリン量を確保することが目的となります。

薬の効果としては、約2週間でADHDの症状に改善がみられはじめ、安定した効果が得られるまでには6~8週間かかるとされています。

薬の効果が現れれば、その効果は途切れることなく終日にわたって続くといわれていますが、効果が必ず現れるワケではありません。

ストラテラは、2012年には18歳以上の成人にも承認が拡大され、幅広い年齢の人への処方が可能となっています。

ただ、6歳未満の子どもへの安全性と有効性は確立されていません。

重大な副作用として、肝機能障害・黄疸・肝不全・アナフィラキシーショックが確認されており、軽度な副作用では頭痛、腹痛、眠気などがみられます。

副作用はありますが、ストラテラはADHDの症状の改善がみられたという研究報告が複数あります。

ストラテラ処置群(1日当たり0.5mg / kg、1日当たり1.2mg / kg、 1.8mg / kg /日)およびプラセボ治療群(偽薬の服用)に分けて約8週間投与したところストラテラを1日1.8mg/kgを服用したグループの症状が優位に改善し、ストラテラがADHD症状の改善に有効であることが明らかとなりました。

コンサータ(メチルフェニデート)

コンサータは、ドーパミンが再度取り込まれることを抑制する薬です。

ADHDでは、ノルアドレナリンの生成材料にもなるドーパミン不足が原因の1つと考えられています。

また、ドーパミンは報酬系でもあり、学習や運動機能、向上心、モチベーションに関わります。

そのため、ドーパミンが不足すると良い結果を予測して行動できず、計画的に作業を進めることが困難となり、衝動的な行動にはしることもあります。

薬の効果としては、1週間以内に症状の改善がみられ、服用すると薬効が12時間続くとされています。

コンサータは6歳以上で服用が承認されています。

重大な副作用もあります。

- 剥脱性皮膚炎(広い範囲にわたって、皮膚が赤くなったり、盛り上がったり、強いかゆみなどの症状があらわれる )

- 狭心症

- 悪性症候群(発熱、つよい筋肉の硬直、血液検査でCPKの上昇などがあらわれることがある )

- 脳血管障害(血管炎、脳梗塞、脳出血、脳卒中)

- 肝不全、肝機能障害

- 食欲減退

- 不眠

- 頭痛

- 悪心

ADHDの併存障害でみられるチックの悪化がみられる報告があるため、チックを併発しているケースや家族にチック発症歴があるケースはコンサータは服用できません。

また、依存性も強いため、服用には注意が必要です。

副作用はみられますが、6~12歳のこども282人を対象とした研究ではADHDの症状が改善されたという報告があります(1)

また、薬の量を調査した研究では、最適な量は36mgがもっとも多かったものの、18~54mgまで幅広い分布がみられたと報告されています(2)

違う研究では、ADHD混合型は1日54mgまで増量するほど効果が高まり(高量では不眠、食欲減退もみられた)不注意優勢型では18mgで効果がみられたと報告されています(3)

以下は参考論文です。

インチュニブ(グアンファシン)

インチュニブは、アドレナリン受容体を活性化させ、伝達される情報を取り込みやすくする薬です。

ADHDでは、ノルアドレナリン不足により脳の前頭前野の異常があると考えられています。(ステラテラで説明したこと同様)

この薬は、ノルアドレナリンの神経受容体であるアドレナリン受容体に作用することで神経伝達を増強させることが認められています。

薬の効果は1週間程度で現れ、その場合は症状の改善が終日持続するとされています。

インチュニブは、日本で製造販売が承認され、販売が開始されたのは2017年5月で、患者の体重、症状、薬の効き方を踏まえて飲む量を決まります。

また、処方される年齢は6~17歳までと決められており、6歳未満、18歳以上の患者が使用した場合の安全性、有用性はまだ確認されていません。

重大な副作用として低血圧、徐脈、房室ブロック(徐脈の一種で悪化すると失神をおこすことがあります)があります。

他の副作用にはウトウトと眠たくなる、血圧の低下、頭痛がみられます。

薬物療法の効果は認められていますが、効果には個人差があり症状の改善がみられないこともあります。また、副作用や依存性がみられるケースもあり服薬には注意が必要です。

療育

ADHDの療育で行われることは、主に環境調整、ソーシャルスキルトレーニング、ペアレントトレーニングです。

こどもによって、そのときに必要な支援の仕方が異なるため、個別指導(集団が苦手、1対1のほうが効果的と考えられる場合)が行われたり、集団指導(他のこどもとコミュニケーションをとりながら学ぶ)で行われたりします。

これらの指導は、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士など各分野の専門家が関わることが多いです。

また、発達支援をおこなう学校、幼児教育施設では学校の先生や保育士が療育の指導を行うこともあります。

環境整備

学校や家庭の生活環境を調整し、以下のようなことが行われます。

- 視覚過敏⇒照明や色の調整

- 聴覚過敏⇒テレビの音量や話声の大きさの配慮

- 集中できない⇒勉強するときは目移りしないように周りに物を置かない

- 忘れ物が多い、片付けられない⇒物を置く場所に名前を書く、毎日決まった場所に必要なものを置くなど

大人でも生活環境の見直しを医師の指導で行われることがあります。

また、最近ではADHDに対応できる環境を整えている会社があり、仕事の説明や作業手順などの配慮してくれます。

ソーシャルスキルトレーニング

社会で他の人と関わりながら生きていくために欠かせない技術を身につける訓練のことです。

発達障害のあるこどもなどに対して効果があるとされ、学校や療育施設、病院などで取り入れられています。

ソーシャルスキルトレーニングは以下の特徴の人に行われることが多いです。

- 指示を理解したり、判断したりするのが苦手

- 自分の行動をコントロールするのが苦手

- 人とのコミュニケーションが苦手

- 順番を守れない

etc

そもそも人は生まれて色々な人と関わることで「やってよいこと」「やってはいけないこと」「その場に合わせた行動」などを自然と身につけていきます。

しかし、ADHDを含む発達障害をもったこどもや大人は身につけられていないことがあります。

そのため、上記の特徴でみられるような行動の良し悪しを周りの状況をみて判断できず、行動に移すことも苦手であり、何度注意されても改善がみられない人には有効とされています。

ソーシャルスキルトレーニングの方法は、「ゲーム」「共同作業」「ロールプレイ(状況に合わせてどのような行動を実際の場面を想定して練習します」などがあります。

ペアレントトレーニング

保護者側が障害のある子どもとの関わり方や、子育ての工夫の仕方を学ぶプログラムです。

間違ったことをしたときの注意の仕方、行動に対するアドバイス、自己肯定感を低下させない褒め方など子どもとの接し方を中心に学びます。

ADHDを持っている本人が学ぶわけではありませんが、自己肯定感の低下からさまざまな2次障害を併発するADHDは周りの接し方が重要です。

ペアレントトレーニングにもいくつか種類があり、プログラムの内容は違います。ただ、基本的には講義を受け、ワークショップ(実際どのように接するか)を得て家庭で実践するというようなサイクルで学んでいきます。

療育で行われるプログラムは、病院でも実施していることもあります。

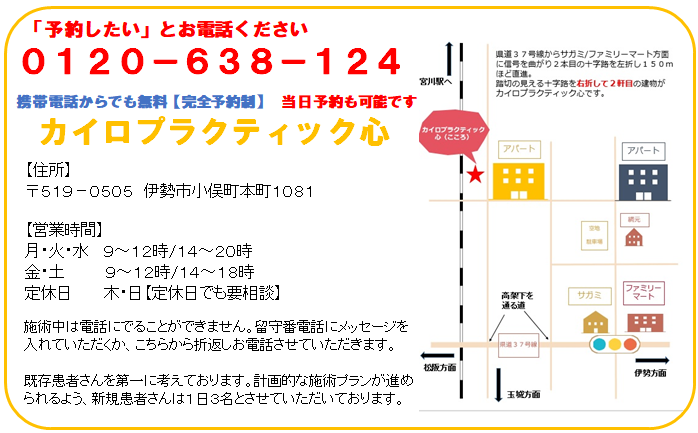

カイロプラクティック心でもADHDは対応可能です。

カイロプラクティック心は、機能神経学を学び神経学的に脳の機能異常の検査を行います。

また、発達障害の療育では、原始反射に対してアプローチ(発達支援コーチ、リズミックムーブメントなど)していくことも多いですが、カイロプラクティックでも原始反射の残存を確認してカイロプラクティック的にアプローチを行っています。

他にも宇佐川研(発達障害臨床研究会)発達支援講座などでも発達について学んでいます。

気になる振る舞い(落ち着きがない、話に集中できない、暴力をふるってしまうなど)には何かしらの原因があり、それらを解消するアプローチ(カイロプラクティック、ビジョントレーニング、エクササイズ、神経統合遊びなど)で治まりやすくなります。

その原因を探らずに頭ごなしに注意したり、怒ったりしてもADHDの場合は、何の解決にもならず、2次障害に進んでしまう可能性が高くなります。

あなたのお子様が良くなるかご不安かと思いますので、LINE、メールでご不明な点、ご質問など無料でお答えさせていただきます。

投稿者プロフィール

- カイロプラクター

-

伊勢市小俣町でカイロプラクターをしています。

病院では異常が見当たらず、どこに行っても良くならなかった方が体調を回復できるようサポートします。

機能神経学をベースに中枢神経の可塑性を利用したアプローチで発達障害、自律神経症状、不定愁訴にも対応しています。

最新の投稿

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング

栄養2024年4月9日栄養コンサルティング 脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群

脳機能2024年3月26日慢性疲労症候群 部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告

部位別の症例報告(改善例)2024年3月12日めまい症例報告 栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

栄養2024年3月11日アトピー性皮膚炎と栄養、運動、カイロプラクティックアプローチ

この記事へのコメントはありません。